中学受験において、自分の実力と志望校の距離とを測る模試受験は欠かせない要素です。そんな模試のひとつ、合不合判定テストについてまとめておきます。

- 中学受験の模試について知っておきたい

- どの模試を受けたらいいのかわからない

- 合不合判定テストの対策を考えたい

ただ漠然と模試を受けるのではなく、どんな模試なのか特徴をおさえた上で、結果をどう捉えどう活かしていくかを考える材料にしてもらえればと思います。

中学受験4大模試のひとつ

合不合判定テスト(以下、合不合)は中学受験大手塾の四谷大塚が主催するオープン模試です。オープン模試とは塾生に限らず誰でも受験することができる模試のことで、外部生も申し込むことが可能です。

首都圏の中学受験では大手塾などが主催するオープン模試がいくつかあり、特に受験者数が多い次の4つの模試を4大模試と呼んだりします。

- サピックス 合格力判定サピックスオープン

- 四谷大塚 合不合判定テスト

- 日能研 合格判定テスト

- 首都圏模試センター 合格判定模試

本模試以外については以下を参考にしてください。

各模試から公表されている受験者数はそれぞれ、サピックス7000名、合不合15000名、日能研12000名、首都圏模試12000名などとなっていて、首都圏の中学入試全体が5万人強という数からすると、この4模試でかなりの受験生をカバーしているということが言えます。

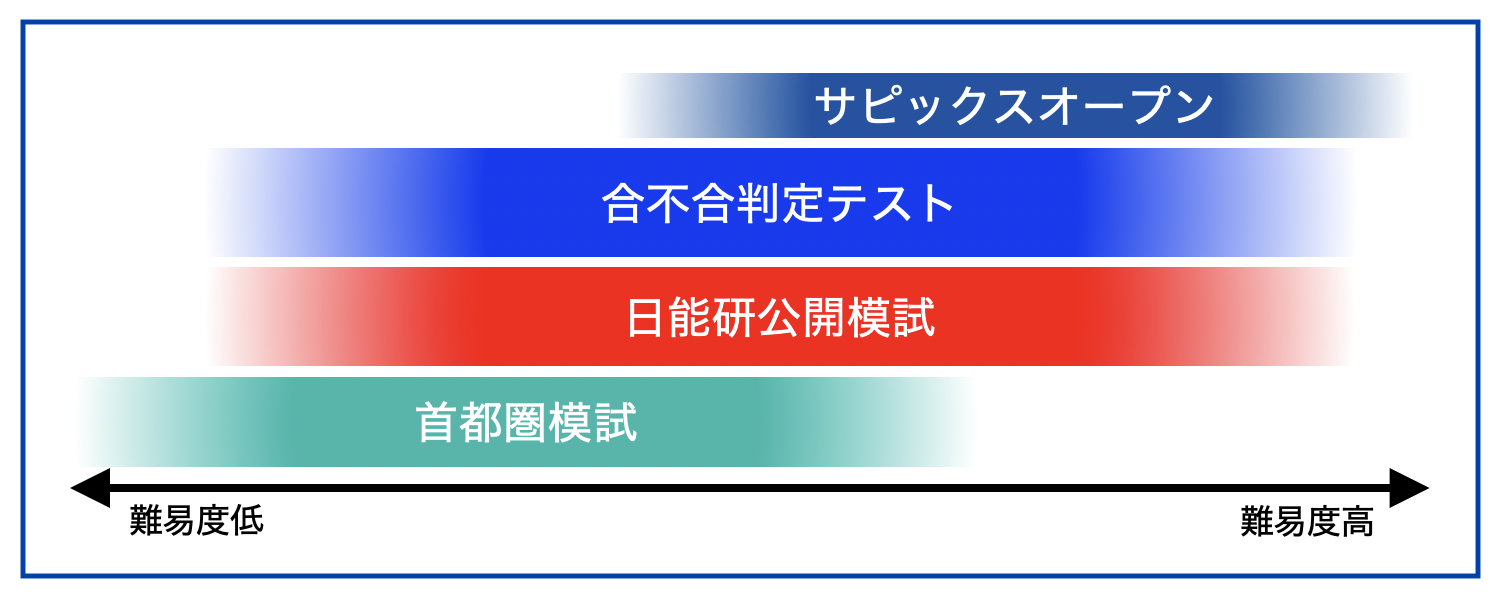

ちなみにこの4大模試は受験者層の違いがあり、どれを受けるかは所属している塾にもよりますが、学力レベルや志望校の難易度により受験する模試も変わります。大まかに難易度をイメージすると以下の通りです。

難易度という表現が微妙ではありますが、ここでは問題の難しさではなく、受験生の母集団(が目指す学校の難易度)がこんな感じとイメージしていただければと思います。これは偏差値を見るときに意識しなければいけないためです。例えば偏差値50といえばちょうど模試全体の平均点にいることになりますが、首都圏模試での偏差値50とサピックスオープンでの偏差値50では、上の図の通りだいぶ異なるということです。したがって、学校偏差値も模試ごとに違うということは理解しておく必要があります。

4大模試の中で合不合は、最も受験者が多く受験者層の学力の偏りも少ないため、あらゆる学校に対して幅広く判定が出せると言われています。問題の難易度も基本的な問題から難易度の高い問題まで幅広く出題されるため、多くの受験生の学力判定に適した模試だといえます。

合不合を受験する生徒の母集団は、四谷大塚の直営校(四谷大塚XX校と看板の出ている校舎)だけではなく、四谷大塚の準拠塾・提携塾、四谷大塚の通信コースである進学くらぶ、その他外部の塾や自宅学習生など様々です。中小の塾では、合不合か首都圏模試のいずれかを標準的な模試として設定する塾が多いようです。なお、早稲田アカデミーは四谷大塚の提携塾で合不合を受けるグループなので、受験者数の結構な割合(4割近く?)を占めていると思われます。

合不合判定テストの開催情報

四谷大塚の模試の種類

四谷大塚のオープン模試は以下のものがあります。

- 公開組分けテスト

- 小4〜6年生前期

- 四谷大塚のカリキュラムに組み込まれている毎月の組分けテスト、外部生も受験することが可能

- 志望校判定テスト

- 小4年生(1月)・小5年生(9月と1月)

- 範囲なし(予習シリーズでの当該学年の習得範囲まで)のテスト

- 合不合判定テスト⬅︎この記事の模試

- 小6年生、前期2回(4月・7月)と後期4回(9〜12月)

- 後半4回分の平均が、持ち偏差値のベースとなる模試

- 学校別判定テスト

- 小6年生(9月・11月)

- 学校の冠名がついた模試で、その学校を志望している生徒が受験対象

- 対象は難関校で学校ごとに1回設定されている

- 各学校の入試問題に似た試験問題が作成される

- 公立中高一貫対策 実力判定テスト

- 小6年生、10月と11月の2回実施

- 公立中高一貫校の適性検査対策としての模試

ちなみに、四谷大塚のカリキュラムに組み込まれた公開組分けテストは6年生の夏休み明けに行われるものが最終回となっていて、その後は毎月の合不合が組分けテストの代わりとなり、クラス昇降も合不合の結果が使用されます。

これ以外に全国統一小学生テストというものがありますが、これはどちらかというと中学受験生以外をターゲットとし、中学受験の入口と位置付けられる模試なのでここでは割愛します。詳細はこちらの記事を参照してください。

合不合判定テストの開催情報

合不合は6年生前期に2回、後期に4回の計6回実施されます。いわゆる持ち偏差値というのは後半4回(第3回〜第6回)の平均偏差値を指します。

| 日程 | 2023年 | 2022年 |

|---|---|---|

| 第1回(4月) | 4月9日(日) | 4月10日(日) |

| 第2回(7月) | 7月9日(日) | 7月10日(日) |

| 第3回(9月) | 9月10日(日) | 9月11日(日) |

| 第4回(10月) | 10月8日(日) | 10月9日(日) |

| 第5回(11月) | 11月5日(日) | 11月6日(日) |

| 第6回(12月) | 12月10日(日) | 12月11日(日) |

| 科目 | 時間 | 配点 |

|---|---|---|

| 国語 | 50分 | 150点 |

| 算数 | 50分 | 150点 |

| 理科 | 35分 | 100点 |

| 社会 | 35分 | 100点 |

受験料:5,280円

| スケジュール | |

|---|---|

| 申込期間 | 4週前〜直前の木曜日(23:59まで) |

| 志望校登録 | 直前月曜日〜試験翌日(月) 23時まで |

| 採点後の答案公開 | 試験翌日(月) 正午以降順次 |

| 解説授業動画 | ナビゲーションモード:翌日(月) 正午以降順次 マニュアルモード:3日後(水) 正午以降順次 |

| 成績・結果資料公開 | 水曜日18時以降順次 |

合不合判定テストの特徴

合不合の特徴について、実際に受けてみて重要だと思った情報を中心にお伝えします。

幅広い受験者層による立ち位置確認

上にも書いた通り、上位から下位まで幅広い学力層が受験する模試であるため、受験生全体の中で自分の立ち位置を把握するのに最適な模試と言われています。特に上位層に偏ったサピックスオープンでは判定がしづらい中堅校に関しては、合不合や日能研の方が判定精度が高いとされます。

問題傾向も幅広い層に対応すべく、基本的な問題から正答率1%を切るような難しい問題まで幅広く出題されます。成績に差をつけるため問題数が多い傾向にあるので、解くスピードや解くべき問題の取捨選択の能力も問われる点に注意が必要です。

なお、第3回〜第6回の試験で全範囲を網羅する構成になっているので、基本的にはこの4回すべてを受験するのがセオリーです。

持ち偏差値の基準となる模試

いわゆる持ち偏差値というのは、6年生後半の4回分を平均した値のことをいいます。例えば合不合3〜6回の偏差値平均が60であれば、四谷大塚持ち偏差値60ということになります。

サピックスなど他の模試とは偏差値帯が異なるので、偏差値表も模試ごとに異なります。四谷大塚の偏差値表を見る場合は合不合の持ち偏差値を使います。偏差値表の見方については次の記事で書いているので、そちらをご覧ください。

ちなみに四谷大塚とサピックスの偏差値の違いについては、昨年の模試のデータを使って次の記事で書いています。ここでは大まかに四谷大塚偏差値に対して、男子でマイナス5、女子でマイナス7〜8するとサピックス偏差値になると考えておけばよいという結論になっています。ご参考まで。

男女別判定となる

公開組分けテストとの大きな違いは、成績も合格可能性判定も男女別で出されるという点です。そして偏差値表も男女別になっていることからもわかりますが、この男女別に出された偏差値で偏差値表を見ることになります。

過去のデータを見る限り、女子は国語の平均点が高く、残りの3科目は男子の平均点が高くなる傾向があるため、偏差値の出方もこれに沿って変わります。4科目総合になると、男子は平均点が高くなる分偏差値はやや低くなり、女子は逆で偏差値が高めに出ます。

男女同判定だった公開組分けとは偏差値の出方が変わるので注意が必要です。公開組分けより母集団の数が多くなるので、全体的には公開組分け受験組は上昇する傾向にあります。それと男女別判定であることの2点を加味すると、公開組分けと比較したときの偏差値の出方は概ね次のようになります。

- 男子は横ばいかやや高め(+0〜2くらい?)

- 女子は高め(+3〜5くらい?)

逆に言うと、公開組分けテストでは女子は偏差値が低く見えすぎてしまうとも言えるので(あくまで偏差値表は合不合が基準になっている)、6年生前半まで女子受験生はその点注意しておいた方がいいかもしれません。

中学校会場での試験

試験会場として、四谷大塚校舎だけでなく中学校会場を選ぶこともできます。また試験の待ち時間を利用して学校説明会を実施してくれる学校もあります。

ただし、四谷大塚や準拠塾・提携塾(早稲アカ含む)の生徒には夏の段階で後半4回分の会場希望と抽選が実施されているので、その上で空きがある学校にのみ外部生はエントリーすることができます。そのため人気校については外部生が選ぶことはなかなか難しいですが、難関校でも意外と空いていることもあるので見てみると良いと思います。

2023年の中学校会場は以下が設定されています。

| 都県 | 学校 | 男女 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 東京 | 世田谷学園中学校 | 男 | ◉ | ◉ | ◉ | |||

| 東京 | 高輪中学校 | 男 | ◎ | ◉ | ||||

| 東京 | 獨協中学校 | 男 | ◉ | ◉ | ||||

| 東京 | 本郷中学校 | 男 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||

| 東京 | 海城中学校 | 男 | ○ | ○ | ||||

| 東京 | 成城中学校 | 男 | ○ | ○ | ||||

| 東京 | 日本大学豊山中学校 | 男 | ◉ | ◉ | ◉ | |||

| 東京 | 立教池袋中学校 | 男 | ○ | ○ | ||||

| 東京 | 城北中学校 | 男 | ◉ | ◉ | ○ | |||

| 東京 | 学習院中等科 | 男 | ◉ | |||||

| 東京 | 駒場東邦中学校 | 男 | ◉ | |||||

| 東京 | 巣鴨中学校 | 男 | ◉ | |||||

| 東京 | 芝中学校 | 男 | ◉ | |||||

| 東京 | 桐朋中学校 | 男 | ◉ | |||||

| 東京 | 攻玉社中学校 | 男 | ○ | |||||

| 東京 | 東京都市大学付属中学校 | 男 | ◉ | |||||

| 東京 | 共立女子中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 品川女子学院中等部 | 女 | ◎ | ◉ | ◉ | |||

| 東京 | 昭和女子大学附属昭和中学校 | 女 | ◉ | ◉ | ◉ | |||

| 東京 | 山脇学園中学校 | 女 | ◉ | ◉ | ◉ | |||

| 東京 | 吉祥女子中学校 | 女 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||

| 東京 | 共立女子中学校 | 女 | ◉ | ◉ | ||||

| 東京 | 田園調布学園中等部 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 東京女学館中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 富士見中学校 | 女 | ◉ | ◉ | ||||

| 東京 | 香蘭女学校中等科 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 女子聖学院中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 跡見学園中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 大妻中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 大妻中野中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 学習院女子中等科 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 豊島岡女子学園中学校 | 女 | ○ | ○ | ||||

| 東京 | 鷗友学園女子中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 晃華学園中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 十文字中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 三輪田学園中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 普蓮土学園中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 東京 | 工学院大学附属中学校 | 男女 | ◎ | |||||

| 東京 | 国学院大学久我山中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 東京 | 淑徳中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 東京 | 芝国際中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ◉ | |||

| 東京 | 東京農大第一高等学校中等部 | 男女 | ○ | ○ | ○ | |||

| 東京 | 文化学園大学杉並中学校 | 男女 | ◎ | ◉ | ||||

| 東京 | 安田学園中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 東京 | 開智日本橋学園中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ◉ | |||

| 東京 | 八王子学園八王子中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ||||

| 東京 | 広尾学園中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ◉ | |||

| 東京 | 宝仙学園中学校・理数イ ン ター | 男女 | ◉ | ◉ | ◉ | |||

| 東京 | 三田国際学園中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ◉ | |||

| 東京 | 成蹊中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ||||

| 東京 | 東京都市大学等々力中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ||||

| 東京 | 明治大学明治中学校 | 男女 | ○ | |||||

| 東京 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 東京 | 八雲学園中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 東京 | 中央大学附属中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 神奈川 | 逗子開成中学校 | 男 | ◎ | ◉ | ||||

| 神奈川 | 鎌倉学園中学校 | 男 | ◉ | |||||

| 神奈川 | 浅野中学校 | 男 | ◉ | |||||

| 神奈川 | 聖光学院中学校 | 男 | ◉ | |||||

| 神奈川 | サレジオ学院中学校 | 男 | ◉ | |||||

| 神奈川 | カリタス女子中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 神奈川 | 日本女子大学附属中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 神奈川 | 横浜雙葉中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 神奈川 | 横浜女学院中学校 | 女 | ◉ | |||||

| 神奈川 | 関東学院中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ||||

| 神奈川 | 森村学園中等部 | 男女 | ◉ | ◉ | ||||

| 神奈川 | 神奈川大学附属中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ||||

| 神奈川 | 山手学院中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 神奈川 | 関東学院中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 神奈川 | 鶴見大学附属中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 神奈川 | 神奈川学園中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 神奈川 | 桐光学園中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 千葉 | 国府台女子学院中学部 | 女 | ◎ | ◉ | ||||

| 千葉 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ◉ | |||

| 千葉 | 東邦大学付属東邦中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ||||

| 千葉 | 市川中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 千葉 | 昭和学院秀英中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 埼玉 | 立教新座中学校 | 男 | ◉ | |||||

| 埼玉 | 淑徳与野中学校 | 女 | ◉ | ◉ | ||||

| 埼玉 | 大宮開成中学校 | 男女 | ○ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |

| 埼玉 | 開智中学校 | 男女 | ◉ | ◉ | ||||

| 埼玉 | 栄東中学校 | 男女 | ◉ | |||||

| 埼玉 | 埼玉栄中学校 | 男女 | ◉ |

◎試験・四谷大塚説明会を実施

○試験のみを実施

採点後答案の翌日公開

テスト翌日には採点後答案がWebにアップされます。試験要項には「正午以降順次」と書いてありますが、早い人では当日夜にアップされていることもあるようです(四谷大塚直営校の人が多そうですが)。ただ国語だけは時間がかかることが多く、月曜の夕方になることもあります。

いずれにしても翌日中には採点済みの答案が返ってくるというスピード対応なので、それを踏まえて解き直し計画を立てておくのが良いでしょう。問題用紙に答えを書いて当日自己採点でももちろん良いですが、翌日には正式な採点が来るのでその後に解き直しという流れでも良いかと思います。

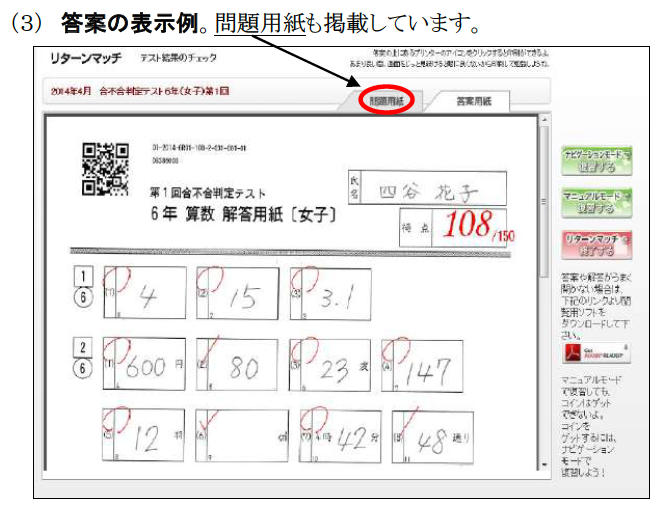

答案の表示イメージは以下の通りです。答案だけでなく問題も見ることができます。

結果資料集

テスト3日後の水曜日夕方には成績が集計され、平均点・偏差値・順位などが全て公開されます。またこのときに結果資料集というPDF資料がダウンロード可能になります。

この結果資料集には、学校ごとに志望者数と偏差値帯ごとの人数分布、80%・50%・20%ラインなどが詳しく記載されており、個人的には宝の山だと思っています。自身で書いた志望校以外でも、自分の成績と照らし合わせてこの学校ならこの辺りにいる、という立ち位置確認に使用することができます。

あとは昨年や一昨年と比べて志望者数が増えているかどうかなども確認できます。ただこれは合不合の受験者集団だけを見ても判断できないので、あくまで参考程度でよいかと思います。昨年については、合不合とサピックスオープンの志望者を勝手に集計して記事にしており、最終的な出願者数との照らし合わせも行いましたが、合っているともそうでないとも言えない何とも微妙な結果になりました。

昨年の合格者との比較ができる

テストの翌週には紙ベースの成績表が渡されます。塾生は申し込んだ塾から手渡しで、外部生は郵送にて入手します。ここでの見どころは、昨年の志望校合格者との詳細な比較です。

成績表のイメージは以下の通りですが、この中で注目したいのは⑤〜⑧ですかね。第一志望に設定した学校のみではありますが(⑧のみ第二志望まで)、昨年その学校を受験した受験生の成績と比べて自分がどの辺りにいるのかが、色々な角度から視覚的に分析ができるようになっています。

まあこれを見て具体的にどうするかというところまで繋げられるかは微妙ですが、大いに一喜一憂してください。

その他

その他、四谷大塚が売りにしているものとして以下があります。個人的には特にどっちでもいいと思ったものですが、人によっては有用と思われるので一覧で紹介します。

- 解説授業動画(復習ナビ)

- 四谷大塚カリキュラムで通常使用されている復習ナビのシステムを使って解説授業動画が見られます。月曜には自動的に選ばれた3問のみが見られ、水曜になってようやく全問が見られるという謎仕様ですが、解説テキストのみではわからない場合は重宝するかもしれません。(我が家は他の有料サービスを使ったので使用しませんでした)

- 父母説明会

- 以前は会場開催だったようですがここ2・3年はオンライン配信です。入試に向けた心構えなどを聞くことができます。中学受験へ入れ込みすぎている私のような親には目新しい話はなかった印象ですが、十分参考になる話が聞ける場なのではないかと思います。

- 学習診断表・配点シミュレーション等多彩な機能

- 成績閲覧できる四谷大塚NETにて、色々な角度から誤答を分析できる学習診断表や、難関校対象の配点シミュレーションなど多彩な機能が実装されています。色々いじって遊んでみましたが、で?という感じで、私の能力では持て余す機能でした。

対策

模試は実力判定なので対策はしないという考え方もあるとは思いますが、形式に不慣れなために正しく実力が出せないということもあり、悪かった場合にそれを言い訳にするくらいならある程度は対策を考えた上で臨む方が良いのではと思います。特に合不合は問題数が多く時間が不足することが多いので、そのくらいは事前に認識しておく方が良いかなとは思います。

大問の形式を理解する

変更はあるかもしれませんが、少なくともここ2・3年はこの形式で実施されていました。

- [1] 計算問題

- [2] 一行問題

- [3]〜[5] 大問

- [6] 小問集合

- [7]〜[9] 大問

- [1] 物語文読解

- [2] 論説文読解

- [3] 知識問題

- [4] 漢字

- 大問5〜6問

- 物理・化学・生物・地学からそれぞれ1問出題

- 時事問題が1〜2問含まれる

- 大問5問

- 地理・歴史・公民・時事問題

- 各分野の複合的な問題もある

親子で事前に話し合っておく

大問の傾向を踏まえて親子で事前に作戦を立てておくのが良いと思います。

例えば、算数は大問[5]まで全問正解すれば6割、通常の平均点くらいまではいきます。そこまでを確実に仕留めるためにどうするとか、より上位を狙うなら後半に時間を使えるよう前半を速く正確になど、それぞれに合わせ作戦を練っておくことが重要ではと思います。

また最近の入試問題の傾向に合わせ、国語が長文化したり、理科・社会も長いリード文を読ませる問題が出題されたりしています。全体的に読むのも解くのもスピードが求められる傾向ではあるので、その辺りも意識しておきたいです。

こういった戦略作りは親のスキルとして入試にも効いてくるので、自身のトレーニングとしてやってみても良いのではと思います。

対策問題を解いておく

合不合は以下2種類の対策問題と過去問が入手できます。どちらも四谷大塚Webサイトより購入可能です。

- 予習シリーズ巻末にある合不合判定テスト問題

- 週テスト問題集巻末にある前年度過去問(算・理・社のみ)

予習シリーズの方は前回改訂時の古い問題なのでちょっと微妙ですが(問題が易しめだったり、データが古い可能性あり)、週テスト問題集の方は前年度実施の過去問なのでオススメです。ただ国語は著作権の関係でそもそも週テスト問題集自体がないので、予習シリーズのみとなります。

ちなみに6年下の週テスト問題集は縮小して掲載されているので、問題は拡大コピーして使った方が良いでしょう。実際の問題はA4サイズの冊子形式(A3用紙に2ページ)なので、A4→A3へ拡大コピーして使うと実際と同じサイズになります。

過去のデータ

2021年以降の平均点や受験者数をまとめます。

平均点

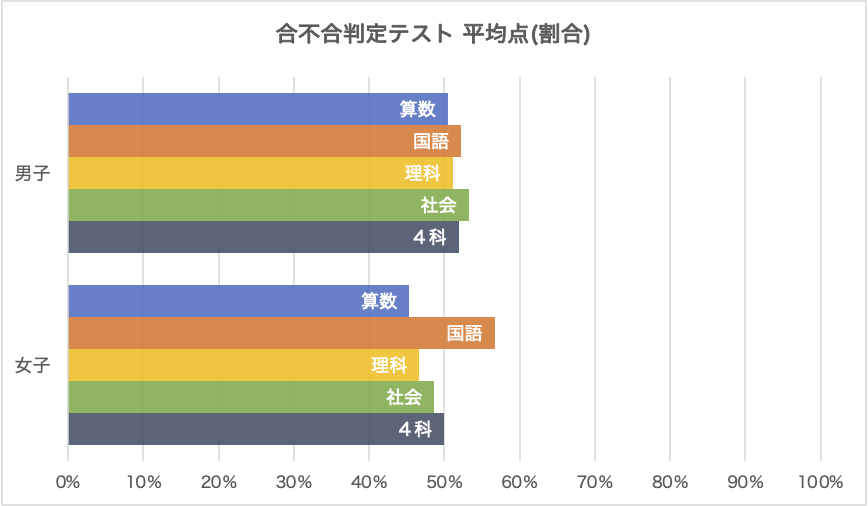

科目ごとの平均点は次の通りです。(第1回〜第6回全ての平均)

男子は5割前後の平均点、女子は国語だけがやや高く、それ以外は4割半ばという感じです。

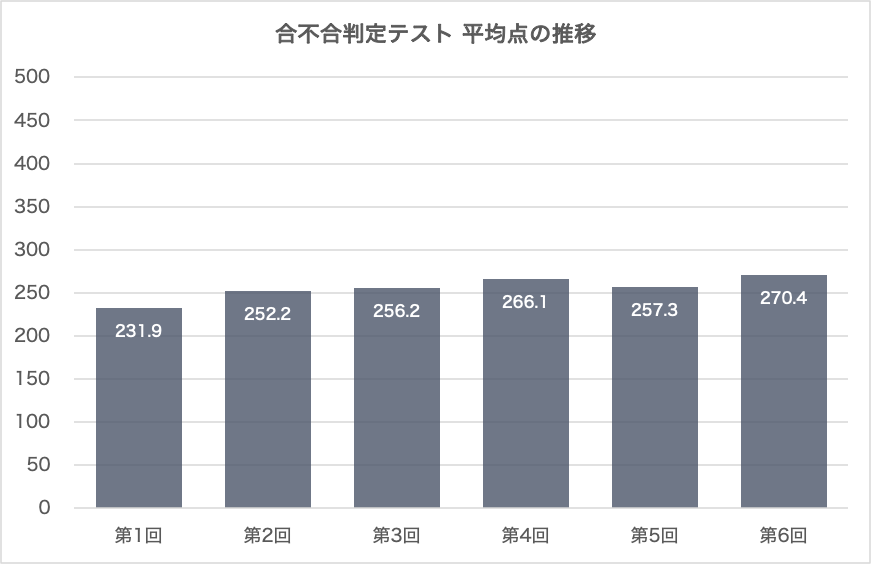

回ごとの平均点推移は次の通りです。

第1回だけ極端に低いですが、その後は250点前後で推移しています。最後の第6回は比較的高めのようです。

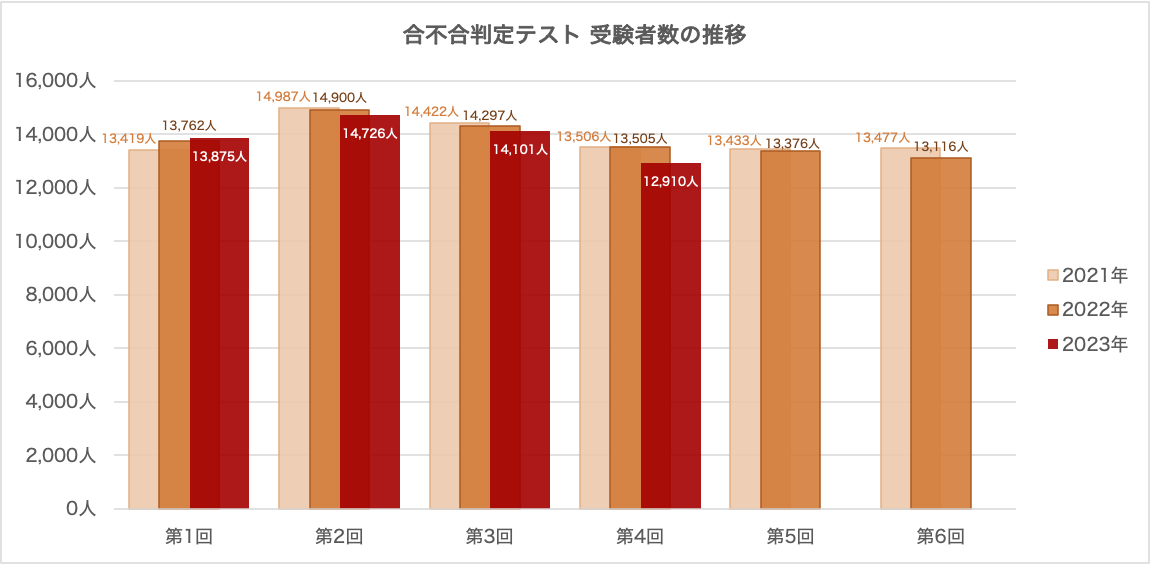

受験者数

回ごとの受験者数の推移は次の通りです。

第2回を頂点に、回を重ねるごとに徐々に減っていくのが例年の傾向のようです。

以前の開催情報

過去の開催情報や問題の講評などは以下のページでもまとめてあります。

- 2023年第5回(11月5日)

- 2023年第4回(10月8日)

- 2023年第3回(9月10日)

- 2023年第2回(7月10日)

- 2023年第1回(4月9日)

- 2022年第6回(12月11日)

- 2022年第5回(11月6日)

- 2022年第4回(10月9日)

- 2022年第3回(9月11日)

- 2022年第2回(7月10日)

- 2022年第1回(4月10日)

まとめ

以上、合不合判定テストの情報でした。

受験者数が多く幅広い学力層が受験することから、中学受験のスタンダードとなる試験と言ってもよいのではと思います。最近では塾としてのサピックスに押され気味で、サピックスオープンの受験者も年々増えている感じもありますが、併願校も含めて受験戦略を考えていくことを踏まえると、幅広く判定の出せる合不合や日能研模試の方が多くの人にとっては好ましい模試なのではと感じます。

サピックス実績の多い上位校の受験を考えていて、時間繰りに余力がある人はサピックスオープンとの併用を考えてもいいかもしれません。特に自宅学習メインの人などは、刺激という意味でもお勧めできると思います。合不合とサピックスオープンの組み合わせは微妙に日程がずれているので並走しやすいです。

中堅校狙いの方であれば、首都圏模試との併用も良い選択ではと思います。

どの模試を受けるにしても、受験機会や得られる情報を有効活用して合格へ繋ぐための材料にしていってもらえればと思います。

コメント