4月9日に実施される四谷大塚主催の合不合判定テストについて、基本情報・中学校会場・結果データについてまとめてお伝えします。

- テスト受験前に試験内容を理解しておきたい

- 受験したあとどんなテストだったかを知りたい

- 6年生の模試について情報収集したい

試験後に結果情報を更新します。試験前の準備とともに、受験後の問題内容・難易度の把握にもご活用ください。

2023年 第1回合不合判定テスト

合不合判定テストとは何か、特徴、対策方法等については次の記事を参考にしてください。

全6回の合不合判定テストのうち、第1回・第2回は6年生前期に行われます。

合格判定のための持ち偏差値の基準となる模試はあくまで6年生後期の第3回〜第6回なので、前期の2回はそこへ向けた前哨戦のような位置付けと考えてよいでしょう。

合不合判定テストは全6回通して基本的な構成や試験時間は変わらないので、前期の2回で試験の形式を理解し出題に慣れておくというのが有効ではと思います。

基本情報

日程:2023年4月9日(日)

テスト時間・配点:

| テスト時間 | 配点 | |

|---|---|---|

| 問題配付・諸注意 | 15分 | ー |

| 算数 | 50分 | 150点 |

| 国語 | 50分 | 150点 |

| トイレ休憩 | 15分 | ー |

| 理科 | 35分 | 100点 |

| 社会 | 35分 | 100点 |

受験料:5,280円(税込)

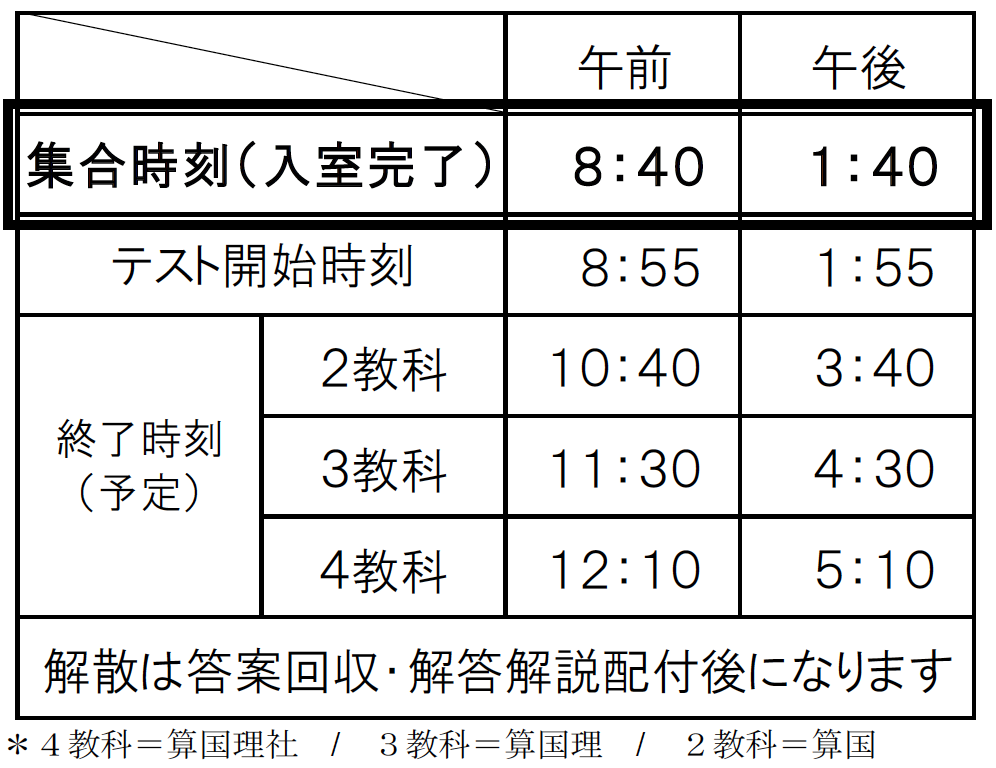

スケジュール:

| 申込受付期間 | 女子:3月15日(水) 10:00〜4月4日(火) 24:00 男子:3月16日(木) 10:00〜4月4日(火) 24:00 | |

| 志望校登録 | 4月3日(月) 12:00 〜 4月10日(月) 23:00 | |

| 採点後の答案 | 4月10日(月) 正午以降順次 | |

| 解説授業動画 | ナビゲーションモード:4月10日(月) 正午以降順次 マニュアルモード:4月12日(水) 正午以降順次 | |

| 結果資料集 成績管理 | 4月12日(水) 18:00以降 | |

採点スケジュールを踏まえ、解き直しをいつやるか計画を立てておくといいでしょう。

中学校会場

試験会場は四谷大塚校舎のほか、中学校会場を選択することが可能です。試験慣れという意味でも中学校会場を選ぶ意義は大きいですし、学校説明会を開催する学校もあるのでうまく利用できると良いですね。

本模試での中学校会場(首都圏)は以下の通りです。

| 学校名 | 学校説明会 | 予約 | 四谷大塚説明会 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 大宮開成中学校 | 実施なし | 実施なし | ホール棟1階を 保護者控室として開放 | |

| 開智中学校 | 8:40〜9:40 | 要 | 9:40〜10:40 | |

| 関東学院中学校 | 8:40〜9:40 | 要 | 9:40〜10:40 | |

| 共立女子中学校 | 8:40〜9:40 | 不要 | 9:40〜10:40 | |

| 工学院大学附属中学校 | 8:40〜9:40 | 不要 | 実施なし | 先着200名 |

| 国府台女子学院中学部 | 8:40〜9:40 | 不要 | 実施なし | |

| 国学院大学久我山中学校 | 8:40〜9:40 | 不要 | 9:40〜10:40 | |

| 品川女子学院中等部 | 8:40〜9:40 | 要 | 実施なし | 教室にて プロジェクター中継 |

| 芝国際中学校 | 8:40〜9:40 | 要 | 9:40〜10:40 | 1家族1名まで |

| 渋谷教育学園幕張中学校 | 8:40〜9:40 | 不要 | 9:40〜10:40 | |

| 淑徳中学校 | 8:40〜9:40 | 不要 | 9:40〜10:40 | |

| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 8:40〜9:40 | 不要 | 9:40〜10:40 | |

| 逗子開成中学校 | 8:40〜9:40 | 不要 | 実施なし | |

| 世田谷学園中学校 | 8:50〜9:50 | 要 | 9:50〜10:50 | 定員170名 |

| 高輪中学校 | 8:40〜9:40 | 不要 | 実施なし | |

| 東京農大第一高等学校中等部 | 実施なし | 実施なし | ||

| 獨協中学校 | 8:40〜9:40 | 不要 | 9:40〜10:40 | |

| 文化学園大学杉並中学校 | 8:40〜9:40 | 不要 | 実施なし | 先着40名 |

| 本郷中学校 | 8:40〜9:40 | 要 | 9:40〜10:40 | |

| 森村学園中等部 | 8:40〜9:40 | 不要 | 9:40〜10:40 | |

| 安田学園中学校 | 8:40〜9:40 | 要 | 9:40〜10:40 | |

| 山脇学園中学校 | 8:40〜9:40 | 不要 | 9:40〜10:40 |

4月5日現在、本郷・渋谷幕張・大宮開成のみが満席のようです。

直近3年の結果データ

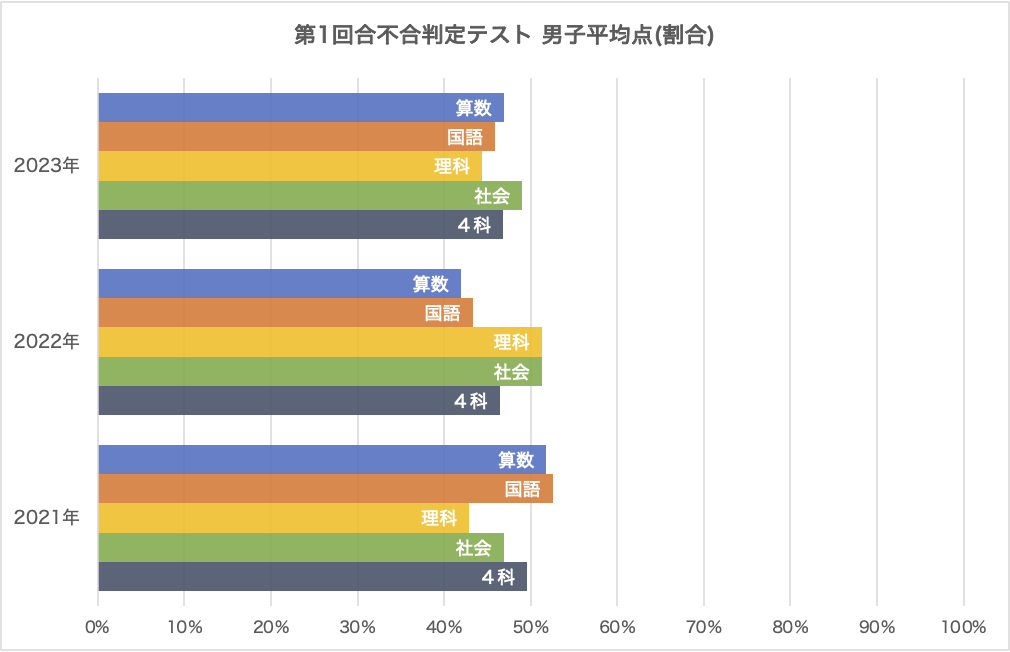

平均点

過去の科目別平均点は以下の通りです。合不合は男女別で集計され、偏差値も(偏差値表も)男女別になっているので、共学校も含め、基本的には男子は男子、女子は女子の数字を見れば良いでしょう。

問題の難易度を把握したり、週テスト問題集の巻末に収録されている過年度の問題を解いた際などに活用してもらえればと思います。

| 平均点 | 2023年 (男/女) | 2022年 (男/女) | 2021年 (男/女) | 男女差 (男-女) |

|---|---|---|---|---|

| 算数(150点) | 70.3 / 60.2 | 62.9 / 56.7 | 77.7 / 68.7 | +8.4 |

| 国語(150点) | 68.9 / 74.5 | 65.0 / 71.1 | 78.8 / 84.2 | -5.7 |

| 理科(100点) | 44.4 / 39.2 | 51.3 / 45.9 | 42.9 / 38.0 | +5.2 |

| 社会(100点) | 49.0 / 43.5 | 51.3 / 47.3 | 46.9 / 42.3 | +4.7 |

| 4科(500点) | 234.1 / 219.5 | 232.0 / 222.7 | 248.0 / 235.0 | +12.3 |

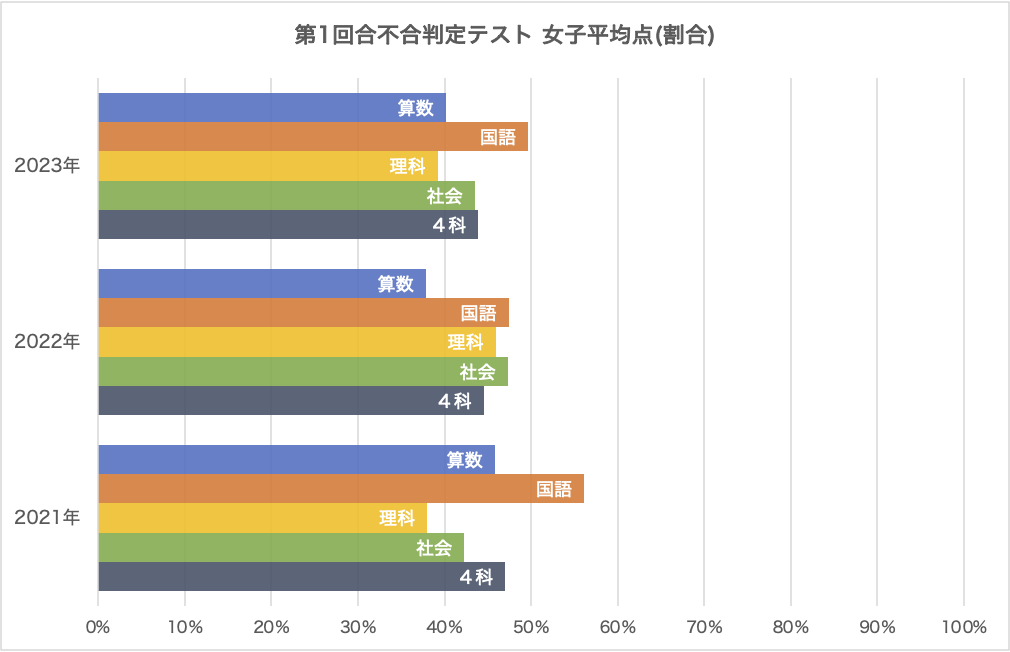

グラフにするとこんなカンジ。(点数ではなく割合です)

一般的には6割程度の平均点を目指して作成されているはずですが、ここ2年の結果を見る限りは5割程度の平均点になっており、母集団に対してやや難しめだというのがわかります。

模試というのは漠然と受けて一喜一憂するのではもったいないので、できるだけ具体的な作戦や目標点を設定して、結果を検証しそれを繰り返していくのが良いのではと思います。

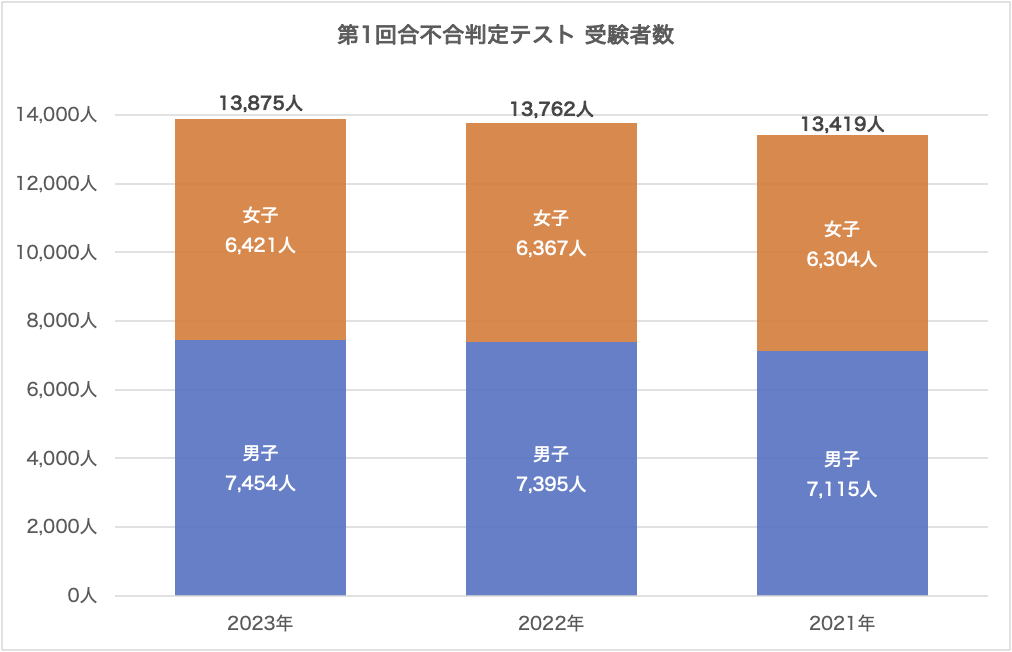

受験者数

受験者数の推移は次の通りです。

受験者数が過去最高となった2023年組よりもやや増加ということで、他の模試がどうかにもよるかとは思いますが、2024年入試はさらに競争率が上がる可能性もありそうです。

2023年度試験の講評

以下は今回の試験内容についてのプロによる講評です。

受験ドクター講評

受験ドクターの講評の要約です。詳しくは(特に算数の解法などは)動画を見て確認していただければと思います。

今回、国語の一部の要約に関して、今話題のChatGPTを使ってみますので、そこも楽しんでいただければと思います。(後ほどChatGPTに関する感想も書いておきます)

全体講評・平均点予想

- [1]は比較的易しかった、それに対し[2]は比較的難しかった

- 全体としてやや難、平均点予想は女子75・男子は70を切るかもしれない

[1] 物語文

- 【ChatGPTによる要約】物語文では、登場人物の整理が重要で、今回の物語ではミクマ副部長、高木部長、そして藤沢さんが登場する。藤沢さんは一人暮らしのおばあさんで、ミクマが誕生日プレゼントとしてクラリネットで演奏する曲をプレゼントする。高木からミクマに「すごいな」と言われるが、自己嫌悪に陥り、藤沢さんに伝えてしまう。その後、藤沢さんが怪我をして入院するが、手紙を渡され、自分のやったことは決して偽善ではなかったと気づき、最後に高木から褒め言葉を受け取る。ストーリー性はそれほど難しくないが、ミクマが偽善と悩んでいることが重要なポイントである。

- ミクマが偽善ということについて悩んでいることさえ押さえておけば比較的簡単な問題だった

- 問1:問題として分かりづらかった、高木がどういう人物かではなく僕が高木にどう接していたかという聞かれ方だったため、戸惑ったかもしれない

- 問2:とても簡単な擬態語

- 問3:きっかけだけが聞かれている心情記述、文章中の言葉を使って答える問題。これは記述の中でも難度が低く、問3・4とも非常に簡単なはず。組み替え力を使って本文で書かれている内容をまとめればいいだけで、記述の基本、書かれている内容は分かってるけど正しく書けるかどうかっていったところが多分問題になってくる。

- 問4:ミクマのやったことを高木の視点から書けばマルになる。赤の他人に対して親切にして、そしてわざわざ誕生日だからと言ってその曲のプレゼントのために練習までしてプレゼントしてあげようとしたこと、それに対して真似って言っているということが書かれていれマルとしてOK。

- 問5:この問題はもうスパンと読めていて、(消去法ではなく)一読して選択肢読んだところでエを選べないといけないぐらいの読解はできてほしい問題

- 問6:ビクッとした→それがきっかけで罪悪感が湧き上がっているということを考えると、”やましさ”という言葉がぴったりになる。この”やましさ”という言葉知らない小学生も多いと思うがこれも覚えてしまいましょう。

- 問7:単純に読み取りの選択肢なので、消去法など使わずスパンと答えを出して欲しい。小学生は一つ覚えで消去法を使いたがるが、消去法はとにかく時間がかかるのでこういう問題では使わずに解けるよう、もう1回解き直してもらってほしい。

- 問8:簡単

- 問9:本文に書かれていた、これもスパンと選べたと思う

- 問10:抜き出し問題は内容の見当をつけてから探すのが基本。あとは点数化するために塊ごとにものを見て探すのを速くする。

- 問11:それまでは罪悪感に苛まれていたところが罪悪感に苛まれずに受け止めることができているという変化、そのきっかけになっている出来事が手紙、なのでその手紙に対して書かれている内容のものを選べばいいということ。これも消去法を使っているとやたら時間がかかるので、読解自体が難しいものではないこういうときに消去法を使わないで選択肢を解くという練習をぜひしてみるといい。国語の実力はスピード×正確さだと心得てほしい。

[2] 論説文

- 【ChatGPTによる要約】小学生が宗教に関する話題を理解することは難しいため、問題文が読みづらかった。しかし、引用・出典・タイトルを確認することで、問題のテーマが宗教であることが分かるため、それを踏まえた読解が必要であるとアドバイスしている。

この文章は、宗教と科学の関係について論じられたものである。宗教家や科学者の中には、それぞれ異なる立場を持ち、合理的な考え方をする人もいる。文章を読む上で重要なのは、定義文であり「とは文」のことである。定義文には、「AとはBである」という形で記述され、祈りや宗教、科学についても定義文によって把握することができる。定義文問題は、論説文において特に重要であり、しっかりと読み取ることが求められる。 - 小学生になじみのない文章の場合、持っている知識で解くことができないので本当に意味で文脈読解力が求められる問題になり、その意味で相当厳しかったのではないか。

- 今回のような宗教と科学の問題はよく取り上げられるオーソドックスな論説文のテーマの一つであり、最低限の知っておいて欲しい知識はある。その一つが科学vs.宗教であり、今回の天動説・地動説の話。

- 定義文(〜とは)が大事。今回の問9で「祈りとは」とあるが、”一語で言えば何神に対する信頼の表現”というのが最後に出ている。こういうかたちで、宗教とは何なのか、科学とは何なのかといった定義をおさえながら読んでいく読み方が、特になじみのないテーマの論説文では重要。

- 問1:接続詞の空欄補充問題、順接・説明・言い換え・転嫁・並立の接続後なのかなど前後の関係とのつながり方で見ていくという基本を確認

- 問2:副詞の空欄補充問題、”むしろ”や”もっぱら”になじみが少なく選びづらい子がいたかもしれない、落としてはいけない問題なのでしっかり正しく覚えてしまってほしい。

- 問3:何に対して簡単な話と言っているのかというのを押さえてから書く。問3と4は、本文の言葉ではなく作問者が自分の言葉に書き換えて意訳している点で難しかったと思う。

- 問4:具体例の直前直後にその意味が書かれている問題。今回は直前に書かれているものに着目できたかが1ステップ目、2ステップ目で意訳して書かれているものを正しく選ぶこと。2段階の操作が必要だったという意味では難しかった。

- 問5:簡単なので両方できて欲しい問題・

- 問6:”当てはまらないもの”というねじれた問いなのでそこに気をつけて。

- 問7:抜き出し問題。話題の変わり目というところをしっかり捉えれば簡単。

- 問8:抜き出し問題。いいこと・得することと捉えて探せば利益や幸福と見つけ出しやすかったと思う。この辺りは確実にとってほしい問題。

- 問9:”神に対する信頼の表現”この言葉が書いてあればマル。

[3] 知識問題

- 小学生には難しかったのは外来語。

- 問2の対義語は出てきた時にしっかり覚えてしまう

[4] 漢字

- 有頂天・百貨店・破顔一笑・切羽詰まる

全体講評・平均点予想

- 知識としてはそこまで難しくなかった

- 大問4・5はデータや文章を読まなければいけない、熱のジャンルが難しい問題が出た

- 前半は標準的な基礎知識が多かったのでこの辺りを取りこぼさないようにしておきたい内容

- 難易度は真ん中くらいに落ち着きそう、男子55〜60・女子50〜55くらい

[1] 知識の確認

- へその緒、羊水のはたらき、雲仙普賢岳などのマグマの様子、水に溶けやすい気体

- 問4:斜面を転がるときのストロボ写真、この中ではちょっと難しかった

[2] 地学:月の満ち欠け

- 月の満ち欠けの形、それが何時にどの方角に見えるかはそろそろ確実に答えられるよう仕上げておきたい

- 問2・3・4(1)あたりは間違った場合はしっかり復習してほしい

- 問4(2):月から地球を見るという問題もよく出てくる

- 計算問題がなかったのでこの辺りは速やかに飛ばして取り組んでいきたい

[3] 物理:テコのつり合い

- 最初にボール重さや重心に位置を間違ってしまうと問3以降が全部間違ってしまう

- 左右に吊り下げたときの合計が棒の重さになること、またこの左右につり下げた重さの比の逆比のところに重心があるということを、まずしっかりとおさえる

- 左から56cmのところに重心がある、図3の正しい重心の位置に棒の重さを書き込むことができれば問3・4・5と進められる

- 問6は問5が正解していないと正解に辿りつけないので、場合によってはここは飛ばして先にいくのもあり

- 偏差値60以上の学校を目指すのであれば問6もできるように復習してほしい

[4] 生物:消化

- 前半の知識はサクサクと解いて行ってほしい

- ポイントは8ページから、あまり聞いたことのない酵素だが実はよく出てくる”唾液とデンプンを混ぜて反応を見る”という問題と大きく変わらない

- 問5:こういった実験内容を考えさせる問題というのもよく入試で出るので復習が必要

[5] 化学:熱量の移動

- 何もヒントがないとかなり難しい問題

- 全てのポイントは問4にある、円柱Xを水に置き換えて考える

- 問5は問4ができていないと解けないが、問題の難易度はかなり高いので現時点でできていなくてもそこまで問題はない

全体講評・平均点予想

- 全体として難易度が高いわけではないが、久しぶりの地理や始まったばかりの公民や近現代など、取りにくかったかもしれない

- 平均点予想は50台前半くらい

[1] 歴史

- 勘合貿易・参勤交代、このあたりは感じで書けているかをチェック

- 時代の順序の並べ替えも全体的に取りやすかった

- 問4(2):正誤判定の中ではまだ簡単な方、文永・弘安という元寇と朝鮮出兵はひっかけで多いところなので再度確認

[2] 公民

- なぜ衆議院は参議院より優越しているのかというところをしっかり説明できること、衆議院の優越に対して衆議院と参議院が同じ権限を持っているものは何かというところ、は合わせて確認

- 国会の種類と、それが何だったのか、いつの時期にどれぐらいの期間で開かれるのか、開くためにはどういう手続きが必要なのかというのをもう一度確認してしっかり区別できるように

[3] エネルギー問題

- 非常によく出る、特に問2-2、2011年を挟んでの日本の発電の状況変化

- 問4-2、物価上昇の要因と、その一つである円安はどういう状況なのか、そしてメリットデメリットを自分で説明できるようにしておくことが重要

[4] 歴史

- 問2の順番入れ替え、幕末の流れがしっかりわかっていないと難しい

- 問2-2:地租改正で税金が課されたのは耕作者ではなく土地所有者というのはよく出される

- 問6・7の正誤問題:やや細かい知識が問われた、間違っている選択肢のどこが間違っているのかもしっかり復習

[5] 地理総合

- 全体的にオーソドックスな知識が聞かれている

- 問9の新幹線がらみは狙われやすい、九州新幹線や北陸新幹線の延伸など、一度白地図に自分の手で書き込んでいくと経路は覚えやすい

全体講評・平均点予想

- 後半の応用問題の難度がちょっと高かったので、高偏差値高得点を狙っているお子さんには戦いにくかったかもしれない

- 前半の基本の部分をしっかり固めればベースとなる点数はしっかり確保できるので、問題をしっかり選ぶことができたかどうか、受験本番も含め、確実に点が取れるところから処理をしていくという基本を合不合を通して勉強していってほしい

- 平均点は若干下がるのでは、75〜77点あたりを予想

[1] 計算:確実に取るべき

[2] 小問集合:(6)の差集め算は2つ手を覚えておいてもいいかも(比を使う)

[3] 確実に取りたい問題

[4] 規則性:かなり点差を分けそうな問題、誘導がかかっているがこれを見て三角数と判断できるか

[5] 平面図形と比:かなり点差を分けそうな問題、この時期にぜひやっておきたい大切な問題、平面図形と比では使える技が大量にあるが「高さ一定」という考え方をトップに持ってきてほしいため

[6]小問集合:(1)円の鉄則:中心ビーム、(2)マルイチ算が使える、(3)難関校狙いの人は要復習

[7] 作図:後半問題としては難度は低いので直しが有効

[8] 水量:比を練習してきていると身動きが取りづらかった、この問題はあまり気にしなくてもいい

コベツバ講評

コベツバによる算数の講評はこちらです。

- レベルAで100点、レベルCが最後の問題、残りがレベルBということで、標準的な難易度構成になった

- 大問5までが基本中心、6が応用問題の小問集合、7は簡単な流水算、8が水問題、9は数の性質

- 思考力問題は6-(3)だけ、残りは技術問題

- 6年生前半の時期は、最終的に難関校へ合格する人でも技術の抜け漏れがかなり出る

- 解説を聞いてわかったというだけではなく、自分で一発で出せないのは定着が甘いということで、それぞれの技術やテーマごとに訓練を積んでほしい

本家のサイトで詳しい難易度が公開されています。また、[1]〜[6]までの解説が無料配信、[7]以降は有料で配信されています。

番外編:ChatGPTを使ってみて

今回試みとしてChatGPTを使ってみました。

具体的には、国語の[1]物語文と[2]論説文の解説部分のテキストを抜き出して、ChatGPTに要約を投げてみるというのをやってみました。

結果はご覧いただいた通りですが、どう感じましたでしょうか。

[2]はやや微妙でしたが、[1]の内容把握に関してはほぼ完全なかたちで要約できていて、私が追加する内容はほとんどない感じでした。春野先生が話したスクリプトを、音声認識がおかしいところだけ修正して投げただけで、別に課題文を読み込ませたわけではないのですが、これを読んだだけで大体の話の流れが読み取れるレベル感だと思います。

[2]は本文内容が中心ではないためか要約という指令ではうまいことまとまらなかったので、まだ全てに即適用という感じではないですが、投げ方如何ではもう少し精度を上げられるかもしれないし、音声認識のグダグダ感に比べるとかなり良い感じです。そのうち要約や議事録なんてのはAIに丸投げする時代はすぐそこまできている実感は感じられました。

使えそうなところでは今後もまた使っていきたいと思いますが、それよりも親として、これからの時代がどうなっていき、それに対しどういう教育をしていくのがいいのか、ちゃんと向き合って考えるべきときかもしれませんね。

コメント