今週末、4月10日は2022年度の第1回合不合判定テストですね。

ここでは、合不合判定テスト(以下、合不合)の受験に向けた参考情報をお送りします。

合不合判定テストの特徴

四谷大塚が主催する6年生向けの判定模試です。第1回〜第6回まであり、第1回と第2回が上期に、第3回〜第6回が下期に行われます。

合不合判定テストの難易度

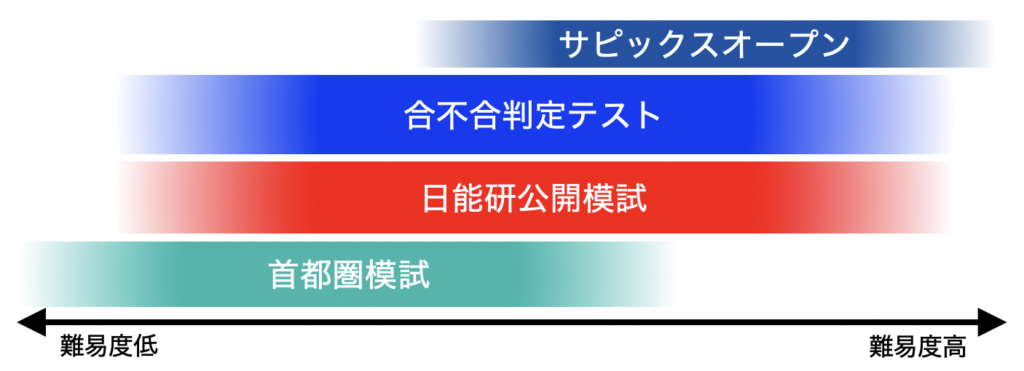

合不合判定テストは、サピックスオープン、日能研公開模試、首都圏模試と並んで、中学受験における4大模試のひとつです。ちなみにこの4大模試は受験者層の違いがあり、学力レベルや志望校の難易度により使い分けることが一般的です。

難易度と受験者数をざっくりイメージするとこんな感じです。

勝手なイメージ図なので、何となくのポジショニングを理解するために使ってもらえればと思います。

合不合判定テストはこの中でも受験者数が最大で、学力層も幅広く分布しているため、合格判定の信頼度は最も高いと言われています。

四谷大塚は他の大手塾と違い、街中で看板を見かける直営校だけではなく準拠塾や提携塾(早稲田アカデミーもそのひとつ)を持っており、四谷大塚カリキュラムを利用するこれらの塾生は、基本的には合不合を受けることになっています。それ以外の塾でも、6年生では合不合を受けることを前提に授業日程が組まれている塾も多く、これによって幅広い受験生のデータから立ち位置の確認が可能になっています。

問題の難易度についても、幅広い層に対応し適切な判定を出すために、基本問題から応用問題まで幅広く出題され、問題数も多くなります。

最上位校まで対応するために難問も含まれているので、(最上位生以外?)満点を取りにいくよりも、今の学力で解ける問題をきちんと取りきることの方がより大事だと言えると思います。

男女別判定

組分けテストなど他の試験との大きな違いは、男女別で判定されるという点です。

偏差値、順位、志望校判定などすべて男女別で判定されるため、男女混合で判定されていた四谷大塚組分けテストとは偏差値の出方が変わる点は理解しておいた方が良いです。

偏差値の大まかな傾向としては、組分けテストと比較すると1〜2ポイント前後、男子は低く、女子は高く出ます。男女差は2〜4ポイントになります。

親の心構えとしては次の2点でしょうか。

- 男子は偏差値が低く出るのが普通なので冷静に

- 四谷大塚の偏差値表は合不合(男女別)の結果で見る

偏差値表で共学校を見ると女子の方が偏差値が高い学校がほとんどですが、それはこういう背景からきています。女子の共学校人気が高いことも多少はあるかもしれませんが、大前提としては偏差値表の違いがあるということは理解しておいた方が良いでしょう。女子の方が入るのが大変だとか、女子が偏差値高く優秀な子が多すぎて男子が萎縮してしまうのでは?などという心配は、基本はしなくて大丈夫だと思います。(学校によって多少はあるのかもしれませんが)

次の記事で男女差の比較をしています。

中学校会場での試験

合不合受験のメリットの1つとして、中学校会場での試験が挙げられます。

普段とは違った雰囲気で知り合いも少ない中での試験を経験し、精神的に強くなっておくことは本番で力を出し切るためにも重要なことではと思います。

6年上期では中学校を会場とする模試は多くないので、合不合は貴重な機会となります。

受験予定がある学校であればぜひ選ぶべきでしょうし、そうでなくてもできるだけ中学校会場での経験を積んでおくことをおすすめします。

また、待機する保護者向けに学校説明会を行なってくれる学校も多く、仮に今は受験予定にない学校だったとしても、どこかで併願校になる可能性や、自身の視野を広げる意味でも参加しておいて損はないと思います。

今年度(2022年)の第1回合不合では、以下の学校が会場になっています。なお、男子校は男子のみ、女子校は女子のみ、共学校では男女が受験可能です。

| 地域 | テスト会場 | 10日午前 |

|---|---|---|

| 東京 | 京華中学校 | 男子のみ |

| 世田谷学園中学校 | 男子のみ | |

| 高輪中学校 | 男子のみ | |

| 獨協中学校 | 男子のみ | |

| 本郷中学校 | 男子のみ | |

| 共立女子中学校 | 女子のみ | |

| 晃華学園中学校 | 女子のみ | |

| 品川女子学院中等部 | 女子のみ | |

| 昭和女子大学附属昭和中学校 | 女子のみ | |

| 田園調布学園中等部 | 女子のみ | |

| 山脇学園中学校 | 女子のみ | |

| 国学院大学久我山中学校 | 男女 | |

| 桜丘中学校 | 男女 | |

| 淑徳中学校 | 男女 | |

| 東京農大第一高等学校中等部 | 男女 | |

| 八王子学園八王子中学校 | 男女 | |

| 文化学園大学杉並中学校 | 男女 | |

| 安田学園中学校 | 男女 | |

| 神奈川 | 逗子開成中学校 | 男子のみ |

| 関東学院中学校 | 男女 | |

| 森村学園中等部 | 男女 | |

| 千葉 | 国府台女子学院中学部 | 女子のみ |

| 渋谷教育学園幕張中学校 | 男女 | |

| 日出学園中学校 | 男女 | |

| 埼玉 | 開智中学校 | 男女 |

赤字の学校は、昨年度(2021年)にはなく今回会場になっている(増えた)学校です。

ちなみに逆(2021年にはあったが今回会場になっていない学校)は以下です。

聖学院/大妻中野/十文字/工学院大学附属/青陵/宝仙学園/昭和学院/光英VERITAS/大宮開成

これらは、第2回と入れ替わっている可能性もあると思うので、今後の会場選びの参考にしてください。

志望校エントリー

志望校は第1〜6まで登録が可能ですが、本番入試と同様に、同一日程の入試回には1つしか登録できません。

例えば、2月1日午前で1校(1入試回)なので、開成と麻布の両方を登録することはできません。

また、複数回入試の学校も第1回、第2回など分かれて登録するので、入試日程を踏まえて志望校・試験回を考えておく必要があります。

受験直前になって見たこともない学校を受けるなど慌てることがないよう、今のうちから各日程でどの学校を受験候補とするのか、検討を開始しておいた方がよいでしょう。

志望校登録はWebサイトより月曜日〜翌月曜日(合不合の翌日)まで可能ですが、忘れる可能性もあるので気付いたときに早めに登録しておくことをおすすめします。

テスト結果

解答・解説は当日試験終了後に本人に渡されます。

問題用紙に回答を書いておけば帰ってから自己採点ができますが、その分解く時間を取られることにもなるので、この辺りはご家庭でどうするかを話し合っておくと良いと思います。

ちなみに我が家では、記述以外は問題用紙に書いておいて、昼食のあとすぐに答え合わせすることにしていました。このタイミングだと記述も頭に残っているので大まかな採点は可能です。

採点後答案は、翌日午後にはWebサイトより閲覧が可能です。国語以外は正午には全て公開されますが、国語のみ2〜3時間遅れることが多かったように思います。

テスト直しは、我が家では当日やっていましたが、採点後答案が出たタイミングでやるのでもよいと思います。その場合、問題用紙に回答は書かずに翌日答案が出てから直しというサイクルで良さそうです。

偏差値や順位も含め全ての結果が出るのは水曜日夕方になります。

結果資料集もこのときにダウンロード可能になりますが、これは情報の宝庫なのでじっくり見てみてください。

昨年度(2021年)の情報

参考までに、昨年度(2021年)の情報を上げておきます。

総数 :14,367名

4教科 :13,418名

4教科男子: 7,115名

4教科女子: 6,304名

受験者数は第1回〜第6回まで、大体14000〜16000名で推移しました。

算数(150点):73.4点(男子77.7/女子68.7)

国語(150点):81.3点(男子78.8/女子84.2)

理科(100点):40.6点(男子42.9/女子38.0)

社会(100点):44.7点(男子46.9/女子42.3)

4科(500点):241.9点(男子248.0/女子235.0)

大体5〜6割というのが標準的な平均点で、算数と国語は概ねこんなもんですが、このときは理科と社会がかなり低かった印象ですね。理社が得意な人は偏差値を稼げたと思います。

ここでお伝えしておくべきは、このように問題の難易度にブレは発生するものなので、たまたま得意な科目が難しかったりする中で普通の点を取れば偏差値は跳ね上がるし、逆もまた然りだということなので、あまり偏差値や順位に一喜一憂しないように気をつけましょうという点ですかね。(まあ実際は難しいですが、心構えとして)

持ち偏差値というのは6年生後半の4回模試の平均値で見ることが一般的なので、一回一回の模試での偏差値の上下動はあるという前提で、全体の数字ではなく内容を深掘りして今後の学習に活かすというスタンスで見るのが良いと思います。

傾向と対策

6年生前半では、まだ全ての単元学習が終わっていないという前提があります。

5年生までで全範囲を終わらせる、というのは塾の宣伝文句のようなものであって、サピックスだろうが四谷大塚だろうが、実際には5年生までの上にもう一段積み上げるようなイメージで新しい学習内容があります。

このため、模試対策よりもまずは単元をきちんと固める方が大事で、模試の基本スタンスとしても、特別な対策はせずに受験して実力を測るというのがセオリーだと思います。

ただ、実力をきちんと出すという意味では、試験形式を理解し把握しておくことは必要です。

合不合対策問題は以下の2種類があるので、これは取り組んで置いた方が良いと思います。

- 予習シリーズ巻末にある合不合判定テスト問題

- 週テスト問題集巻末にある前年度過去問

1は予習シリーズ改訂時の問題なのでやや古いのが難点です。書籍用に編集され見た目のイメージも異なるので、予習シリーズの総合回のような追加問題集として取り組んでおけばよいと思います。

2は前年度の合不合過去問なので、時間を計ってしっかり取り組むものかと思います。国語がないのは残念ですが、それ以外の3教科は前年の平均点なども出ているので取り組んでおきたいです。

ちなみに合不合の過去問については編集の都合からか、本番よりもかなり小さく縮小されていると思います。実際の問題用紙はA4サイズ(A3用紙に2ページ)の冊子形式になっているので、A4→A3へ拡大コピーすると実際と同サイズになるはずです。

マニアックな方は、次の記事のやり方(そのままの手順ではないですが)で冊子形式にすることも可能なので参考にしてください。

大問の形式

出題される単元などは変わりますが、大問の形式は年度で変わっていないはずです。事前に過去問をやり、時間配分など作戦を練っておいた方が良いでしょう。

以下、科目ごとの大問形式(昨年度と一昨年の問題より)を参考までに挙げておきます。

[1] 計算問題

[2] 一行問題

[3]〜[5] 大問

[6] 小問集合

[7]〜[9] 大問

[1] 物語文読解

[2] 論説文読解

[3] 知識問題

[4] 漢字

[1] 小問集合

[2]〜[5] 物理・化学・生物・地学それぞれから1題ずつ

[1]〜[4] 地理・歴史

[5] 公民

さいごに

いよいよ6年生の模試がスタートです。

後半の模試ラッシュに比べればまだまだ始まったばかりですが、ひとつひとつの模試を大切に、有効活用していっていただければと思います。

ちなみに昨年の息子の結果ですが、偏差値62(男子)でした。理科で初の70オーバーを記録したものの、国語が沈んで大体いつも通りの偏差値に落ち着きました。

中長期的な偏差値推移は以下の自己紹介ページに書いていますが、この時期は算国で苦労していて全体から見ると低迷期でした。その後7月の第2回合不合からは1ランク上に上がったイメージなので、今結果が出ていなくても力はついていると信じ、勉強を継続していくことが大事かなと思います。

以上、第1回合不合の情報でした。みなさんが力を出し切れることを願っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

【追記】2022年結果

ネットの情報を元に結果を追記します。

| 平均点 | 男子 | 女子 | 2021年(男/女) |

|---|---|---|---|

| 算数(150点) | 62.9 | 56.7 | 77.7 / 68.7 |

| 国語(150点) | 65.0 | 71.1 | 78.8 / 84.2 |

| 理科(100点) | 51.3 | 45.9 | 42.9 / 38.0 |

| 社会(100点) | 51.3 | 47.3 | 46.9 / 42.3 |

| 4科(500点) | 232.0 | 222.7 | 248.0 / 235.0 |

ネットの反応も悲鳴が多かった印象なのですが、算数と国語が特に難しかったみたいですね。昨年から10点から15点近くも下がっていて、理科・社会は難しかった昨年からは上がっているにも関わらず、4科総合でも15点近く下がっています。昨年は全6回のうちこの第1回が最も低かったので、それより15点も低いというのはやや異常といえるのではないでしょうか。

コベツバの講評

レベルAが半分、レベルCが2問、残りがレベルBということで、難易度の高いテストだった印象(難易度はA<B<C)。

問題は技術系中心で(四谷大塚は技術系が多い)、[5]のみ思考力問題。難易度の構成は[4]までが基本で、[5]からグッとレベルが上がり応用問題になっている。[4]までと[7]-1、[8]-1を取ってようやく5割が取れるかたちの手強いテスト。

レベルC以外は見直してほしい。それぞれの技術を組み合わせたり捻ったかたちの応用問題が多い。

受験ドクターの講評

この時期では解きにくい問題が多く、[4]まででどこまでミスなく拾えたかが分かれ目のテストだった。[4]までは解ける問題が並び、[5]以降は解きにくい問題が並んだ。

平均点予想は[4]までどれだけ取れたかによるが男子70点前後、女子65点前後。

[1] 物語文は時代モノだった点と複数のテーマが重層的に折り重なっている点で、非常に読みづらい内容だった。また文法的な力を重視するような抜き出し問題が多く点が取りづらい問題だった。

[2] 親ガチャの話で、現代の世相を読み解く論説文で素材自体が難解だった。(二項対立ではなく、努力と意志だけでなく運が網の目に織り成しているという話)

平均点予想は、難しかった場合は記述の採点が甘くなるということで希望も込めて、男子60〜65、女子65〜70点。合不合はここ2〜3年どんどん難しくなっているので、そろそろ調整が入ってほしい。

今年度最初のテストということで気合の入った良いテストだった印象。これからのテストや入試問題で出やすい内容を取り上げていて、基本問題をまぜつつ最後は難しいところを出題している。難易度的にはちょっと高めだが、超難問はなく入試までには解けるようにしたい問題。

分量が多く、電気回路が難しかったことを踏まえるとやや難易度の高いテストだった。平均点予想は男子53〜58、女子50〜55点あたり。

この時期にしては難しい内容と感じた。ただ入試直前期には答えられるようにしないといけない、復習のしがいのある捨てるところの少ないテストだった。

知識ではなくその場で図表やデータを読み取っていく問題([3]-9、[5]-4)は増えているので、しっかり解き直してほしい。

平均点予想は50前後。

どうやら第1回合不合は毎年平均点が下がり続けていて難化しているようなのですが、何か意図があるんでしょうかね。6年生の最初に低い点数を見せて危機感を持たせるとか?

あまりに平均点が低いと似たような点数に大人数がひしめき合い、数点の差で大きく順位や偏差値が変わったり、1教科だけ点数がいいと偏差値が飛び抜けて上がったりと、正しい判定にならない可能性が大きくなるためあまり良いテストとは言えないと思います。

いずれにしても、今回の結果にはあまり振り回されず、冷静に判断されることをお勧めします。特にこういうケースでは偏差値はあまりアテにならないと思った方が良いと思います。もし結果が良ければ都合よく解釈して自信にすればよいですが、悪くても運が悪かったとして前を向いていきましょう。上の講評でも触れられている通り、重要なポイントをしっかり復習しておくというのが大事なんだと思います。

コメント