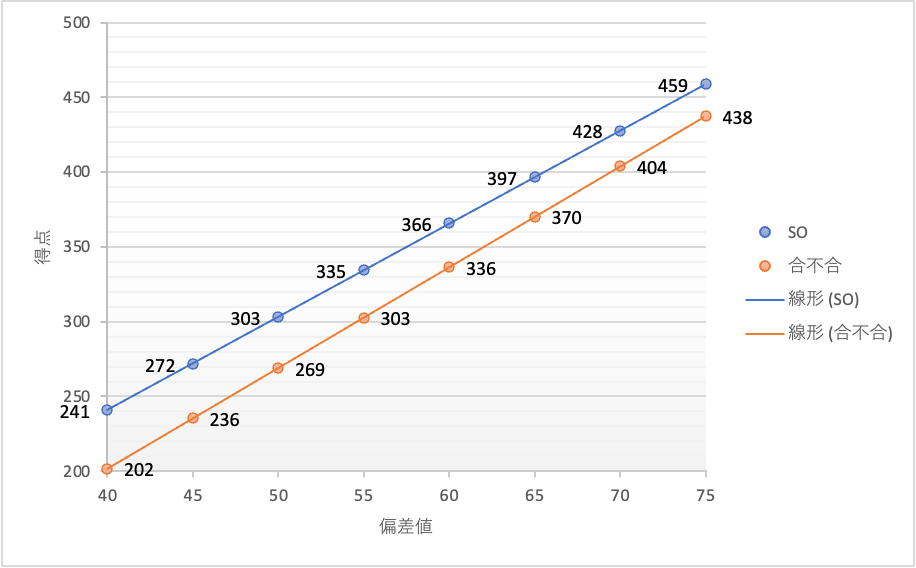

模試ネタの最後として、合不合判定テストと合判サピックスオープン(SO)の偏差値比較を出してみました。それぞれの模試4回分(合不合は第3〜6回)の各偏差値に必要だった得点の平均を出しています。

得点に対する偏差値の比較

説明の前にまずはグラフをご覧ください。得点の値はそれぞれの模試4回の平均です。

例えば偏差値55を見ると、合不合では303点、SOでは335点となっていて、それぞれの模試で偏差値55を取るのに必要な得点がこの点だったということになります。

で興味深いのは、横のラインで見たときです。得点303点という全く同じラインで、合不合での偏差値55とSOの偏差値50が並んでいます。そして、若干のズレはあるものの、偏差値が5上がる(下がる)ごとに得点も同じように上がって(下がって)いくというグラフになっているのです。つまり、合不合とSOで同じ得点を取った時に偏差値の差が5あるというのが一つの目安になるということです。

ということで、あくまで問題の難易度が同じならという前提になりますが、単純に合不合の偏差値をマイナス5すればSO偏差値となり、逆にSOの場合はプラス5すれば合不合偏差値になるということになります。

わかりやすく書くとこんな感じですかね。

合不合偏差値 ≒ SO偏差値+5

もうすこし細かく見れば、偏差値が高くなれば差は縮まり(例えば合不合で偏差値70の404点は、SOだと66になるので差は4)、低くなれば差は広がります(合不合で偏差値40の202点は、SOだと34になるので差は6)。

科目ごとに見てみる

上の前提は「問題の難易度が同じなら」と書きました。息子が受験して感じた肌感としては、科目ごとには違い(算数は合不合が難しい、理科社会はSOが難しい)があるがトータルでは同じくらいと感じたのですが、感覚的なものでしかないので説得力はありません。何とか検証する方法はないか考えたのですが、あまりいい案は浮かびませんでした。

で、苦肉の策ですが、科目ごとに同様の比較をしてみようかと考えてみました。全部は出しきれないのでキリのいい数字で比較します。上の理論で、合不合の偏差値からマイナス5したSO偏差値の点数で比較します。

| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 合不合偏差値 (SO偏差値) |

合不合 | SO | 差 | 合不合 | SO | 差 | 合不合 | SO | 差 | 合不合 | SO | 差 |

| 70(65) | 122 | 124 | -2 | 128 | 127 | +1 | 87 | 83 | +4 | 91 | 82 | +9 |

| 65(60) | 110 | 110 | +0 | 118 | 118 | +0 | 78 | 76 | +2 | 82 | 75 | +7 |

| 60(55) | 98 | 97 | +1 | 108 | 110 | -2 | 70 | 69 | +1 | 73 | 67 | +6 |

| 55(50) | 86 | 83 | +3 | 98 | 101 | -3 | 62 | 61 | +1 | 64 | 60 | +4 |

| 50(45) | 74 | 70 | +4 | 87 | 92 | -5 | 53 | 53 | +0 | 55 | 52 | +3 |

合不合55とSO50のライン(青字部分)で比べてみると、算数・理科・社会は合不合の方が得点が上で、国語のみSOが上となっています。平均点では母集団が違うので難易度の比較にはなりませんが、この55(50)ラインを強引に同レベル=平均点と見て比較すると、算理社はSOの方が平均点が低く難しめ、国語は合不合が難しめと言ってもよいのかなと思います。

ただし、偏差値が上がる(下がる)とこれが逆転するポイントが出てきているので、まとめるとこんな感じでしょうか。

- 算数:全体的にSOの方がやや難しい、ただし上位層だと合不合の方がやや難しい

- 国語:全体的に合不合の方がやや難しい、ただし上位層だとSOの方がやや難しい

- 理科・社会:全体的にSOの方が難しい、さらに偏差値が上がるほど難易度の差が大きくなる

と言えるのかなと思います。

体感としては算数は合不合の方が難しかったと思っていて、コベツバでもそう言ってたと思いますが、合不合では簡単な問題から難問までより難易度の幅が広い感じなので、難易度の坂が急で山も高いためにそう見えるのかもしれません。

国語はよくわからないですが、理科・社会は体感通りで、特に社会はSOの方がだいぶ難しいと感じたのでそれを裏付けられたのかなと思います。なおこれは別の視点から見ると、社会が得意ならサピックス偏差値が高くなるということも言えそうなので、手っ取り早くサピ偏差値を上げたければ社会に力を入れるとかってどうなんですかね。それで合格に近づくかどうか知りませんけど。

まあこれらの数字から難易度を語るのは無理があるのかもしれませんが、一つの参考値にはなったかなと思います。

偏差値表から確かめてみる

もうちょっと検証してみたいので、偏差値表からピックアップして比較してみます。

使用するのはそれぞれ、第6回合不合判定テスト、第4回合判サピックスオープンの偏差値表です。

サピ偏差値60以上(男子):

| SO | 合不合 | 合不合-SO | |

| 筑波大駒場 | 71 | 73 | 2 |

| 開成 | 67 | 71 | 4 |

| 聖光学院① | 64 | 70 | 6 |

| 聖光学院② | 64 | 70 | 6 |

| 渋谷幕張① | 64 | 70 | 6 |

| 渋谷幕張② | 64 | 69 | 5 |

| 渋谷渋谷③ | 64 | 67 | 3 |

| 渋谷渋谷② | 63 | 67 | 4 |

| 麻布 | 62 | 68 | 6 |

| 筑波大附 | 62 | 66 | 4 |

| 栄光学園 | 61 | 67 | 6 |

| 早稲田② | 61 | 67 | 6 |

| 海城② | 61 | 66 | 5 |

| 栄東 東大特待(4科) | 61 | 65 | 4 |

| 広尾学園 医進S | 61 | 64 | 3 |

| 慶應湘南藤沢 | 60 | 65 | 5 |

| 武蔵 | 60 | 65 | 5 |

| 駒場東邦 | 60 | 64 | 4 |

合不合偏差値とSO偏差値の差は大体3〜6の間に収まっていて、平均は4.7となっています。ちなみに算数1科入試などは特殊なので、4科受験のものだけ出しています。

サピ偏差値55〜59で調べると、平均5.3になりました。

大体合っていそうなので、やはり偏差値5前後の違いということでいいと思います。というか、最初からこっちを比べれば済んだ話だったかもしれませんが。。。

ちなみに女子はこんな感じです。

サピ偏差値60以上(女子):

| SO | 合不合 | 合不合-SO | |

| 渋谷幕張① | 64 | 72 | 8 |

| 渋谷幕張② | 64 | 71 | 7 |

| 慶應中等部 | 64 | 70 | 6 |

| 渋谷渋谷② | 64 | 70 | 6 |

| 渋谷渋谷③ | 64 | 70 | 6 |

| 桜蔭 | 62 | 71 | 9 |

| 筑波大附属 | 62 | 70 | 8 |

| 豊島岡② | 62 | 70 | 8 |

| 豊島岡③ | 62 | 70 | 8 |

| 豊島岡① | 61 | 70 | 9 |

| 女子学院 | 61 | 69 | 8 |

| 渋谷渋谷① | 61 | 69 | 8 |

| 慶應湘南藤沢 | 61 | 68 | 7 |

| 栄東 東大特待(4科) | 61 | 68 | 7 |

| 広尾学園 医進S | 61 | 66 | 5 |

平均は7.3でした。

ちょっと視点が抜けていましたが、サピックスオープンの偏差値表は男女混合で偏差値を出しているので、男子のような70を越える偏差値の学校はなく、60以上の学校も少なくなります。一方で合不合は男女別で偏差値を出すので、女子の偏差値は高く出ます。そのため、女子の場合は合不合とSOでの偏差値の差は大きくなり、7〜8くらいの差がありそうです。

まとめ

だいぶ長くなってしまいました。

一般的に、サピックス偏差値にプラス10すると四谷大塚や日能研偏差値になると言われたりしますが、(昔はそうだったのかもしれませんが)少なくとも今のデータを見る限りはそこまでの差はなく、男子はプラス5、女子はプラス7〜8と考えるべきかなと思います。

ちなみに我が家は、合不合が66とSOが58だったので、8の差が出てしまいました。おそらく、日頃から慣れ親しんでいる四谷系のテストに対してほぼ経験のないサピックステストだったこと、社会が弱いので難しいサピックスの社会に対応できなかったことが大きな理由かなと思っています(あと第4回の算数で大コケしたことか)。

まあそれはともかく、合不合(四谷大塚)とSO(サピックス)を比較する上で、また志望校と偏差値を見る上でそれなりに面白いデータにはなった気がしますので、何かの参考にしていただければと思います。

コメント