ここでは、中学受験大手4塾の春期講習を横比較して、それぞれの塾の違いを具体的に見ていきたいと思います。

- 塾に通っていて春期講習を受けるかどうか迷っている

- 自宅学習で春期講習だけ受けようか検討している

- これから塾を決めようと比較検討している

- 他の受験生がどんな学習をしているか知りたい

新6年生から学年ごとに見ていきます。お子さんの学年の章に飛んで見ていくのでももちろん構いませんが、この先学年が上がったときにどうなるのかを把握する意味で、6年生からざっと見ていっていただければと思います。

【2024/3/2】2024年のスケジュール・費用で更新しました。

全体構成は次の通りです。

- 新6年生の日程・時間数・費用[ページ1]

- 新5年生の日程・時間数・費用[ページ2]

- 新4年生の日程・時間数・費用[ページ3]

- 3年間トータルでの比較[ページ4]

- 塾別に見てみる[ページ4]

- まとめ[ページ4]

最後に3年間トータルでの時間数・受講料や、昨年との受講料比較、塾ごとのまとめなども載せているので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。

*長くなるためページ分けしましたがその影響で、各ページの目次にはそのページ内の章しか出ていません。

1. 新6年生の日程・時間数・費用

いよいよ受験学年となる6年生、各塾とも6年生を中心に時間割を組み立てていることでしょう。

塾ごとに時間帯・時間数の違いを見ると、塾の考え方が見えてきます。

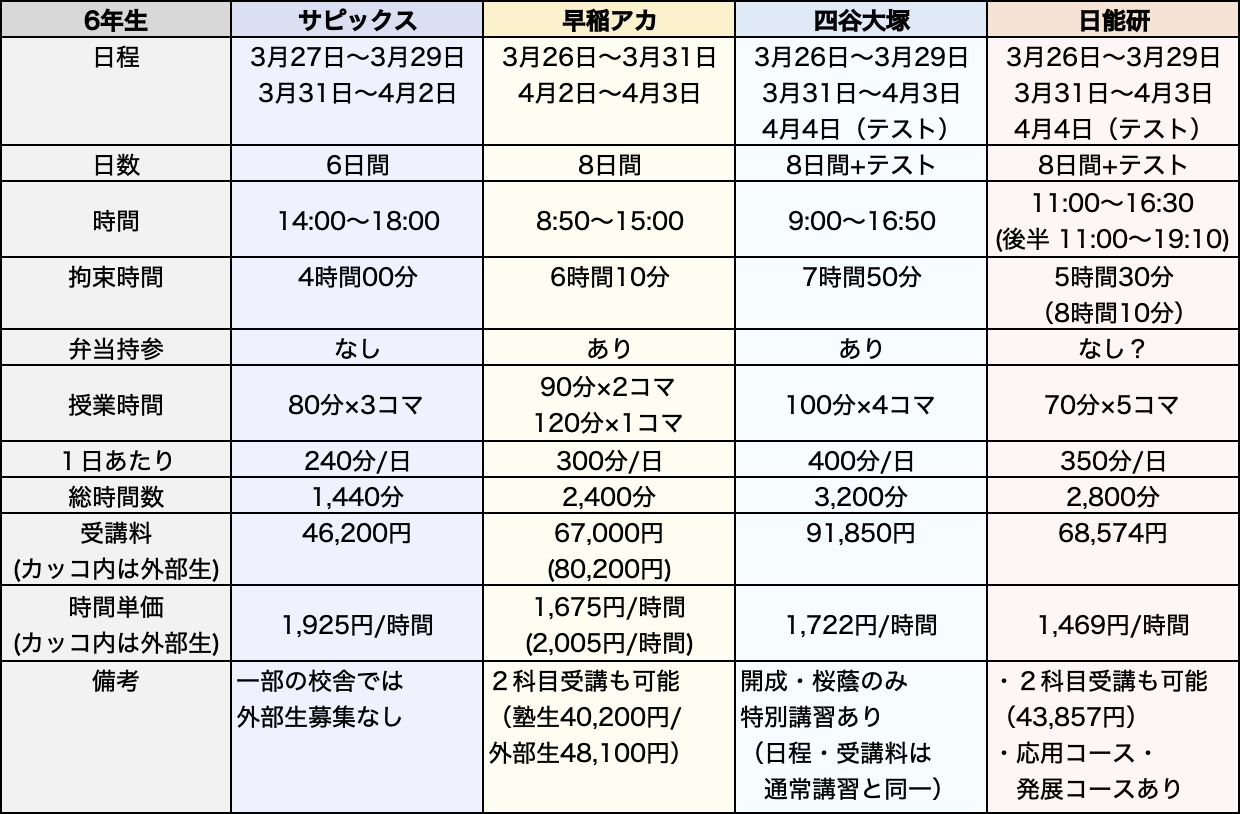

比較表

まずは比較表で一覧します。後ほどグラフで詳しく見ます。

*校舎ごとに日程や時間が異なる場合があります

ここからは分かりやすいようグラフにして見ていきます。

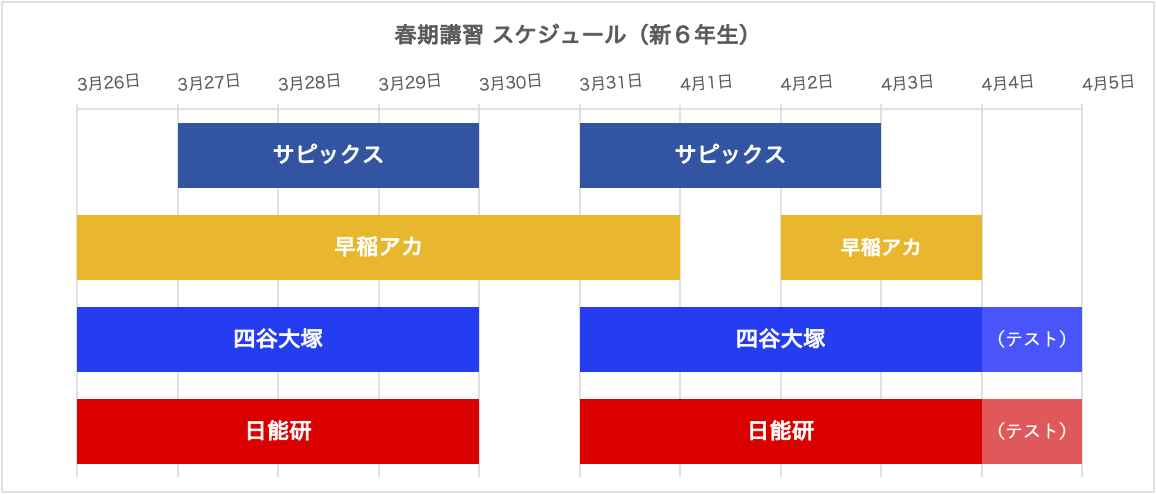

サピックスだけが6日間、それ以外は講習日数が8日間ということで、6年生はほとんど横並びです。

四谷大塚と日能研は最後にテストがあるので1日長くなっています。まあ春休みはほとんど塾、という感じですね。

授業時間帯

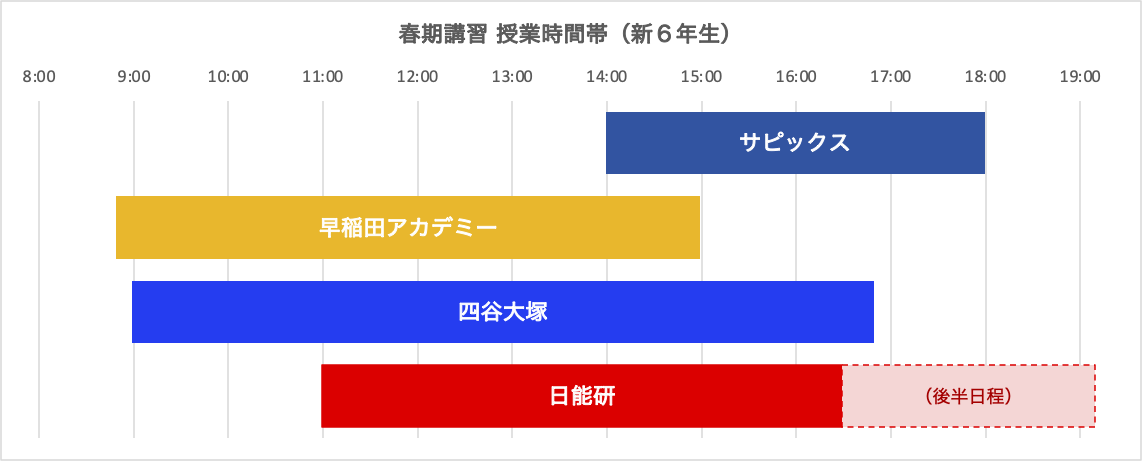

サピックスが午後の3時間のみでダントツ短いです。

早稲アカ・四谷大塚は朝から夕方まで、要するに日中時間帯全てという感じで、学校代わりに塾に行くイメージになりそうです。

日能研は校舎ごとに異なるのであくまで一例ですが、時間帯がずれているだけで学校代わりのイメージの方が近そうです。

授業時間数

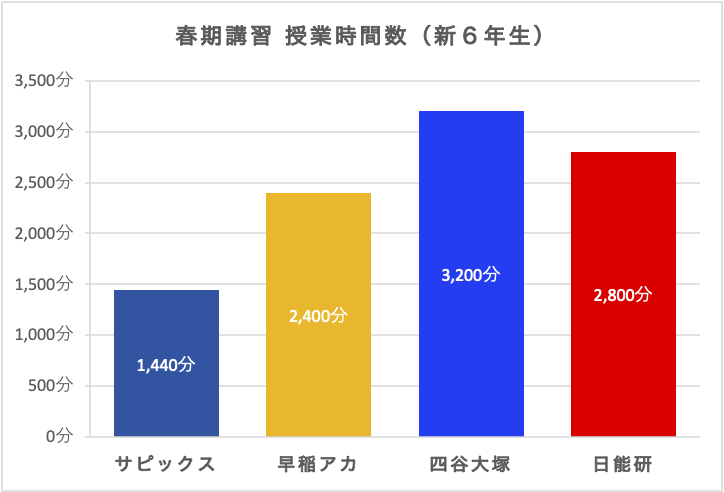

時間数はサピックスが圧倒的に少ないですね。次点となる早稲アカが2400時間なので約1000時間の差があります。

多いのは四谷大塚と日能研で、この時間数にプラスでテストが1日あるので、それも踏まえると他塾よりかなり多めと考えられるでしょう。

費用をグラフにするのはちょっとイヤラシイのでやめますが、基本的には時間数に比例して講習費用は高くなります。

早稲アカと日能研は2科目受講も可能なので、算国だけで良いという考えであれば少し安く上げることは可能でしょう。

カリキュラム

| サピックス | 早稲アカ | 四谷大塚 | 日能研 | |

|---|---|---|---|---|

| 算数 | 01 割合 02 平面図形 03 立体図形 04 グラフ 05 規則性 06 場合の数 | 文章題 図形 変化とグラフ 数と規則性 | 文章題とグラフ 図形 数と規則性 速さ | 数の性質 場合の数 文章題 |

| 理科 | 01 電気のはたらき 02 太陽 03 月 | 物理 化学 地学 生物 | 水溶液 電流と発熱 動物とヒトの誕生 力のはたらき 天体 植物 | 植物 動物 人体 地層・岩石 音・光 熱 |

| 社会 | 01 政治史(7) 昭和時代~現代 02 社会・産業史(1) ~土地制度の移り変わりと民衆の成長~ 03 社会・産業史(2) ~商工業の発達~ | 昭和時代① 昭和時代②・平成時代 日本国憲法 国会・内閣・裁判所 | 明治時代・大正時代 昭和時代・平成時代 民衆の動きと産業のうつりかわり 文化のうつりかわり 日本国憲法 国会と選挙 内閣と裁判所 国際連合と平和 | 日本の地形と自然 日本の農業 日本の水産業 日本の工業 日本の貿易 日本の資源と環境問題 |

*太字部分は新規の単元や内容が想定されるもの

サピックスと四谷大塚(早稲アカ含む)のカリキュラムでは、5年生終わりで受験範囲がひと通り終わるということにはなっていますが、社会は現代史や公民単元が残っているので、新規内容がなくなるわけではありません。太字部分がそれに該当します。

社会以外は復習内容とされてはいますが、一度習ったものがより高度な内容にかたちを変えて出てくるのが6年生上期のカリキュラムだったりするので、新規の単元名ではないという程度で、新たな内容は常に入ってくると思っておいた方が良いかと思います。

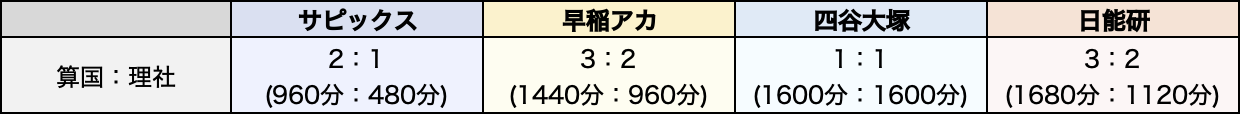

科目ごとの時間配分

各塾とも基本的には算国が多めで、サピックスは理社の倍の時間をかけています。

その中で、四谷大塚だけはは4科目均等配分なので、相対的に理社が多めとなっているのが特徴的です。

6年生でもこの時期なら算国(算数)重視が王道だと思います。四谷大塚は塾にいる時間が多い中でこの配分なので、算数の演習量不足が若干気にはなりそうですかね。

6年生内容を見ての感想

6年生は他の学年に比べれば塾ごとの差はそれほど大きくないです。ただそれでも日程や授業時間で考えたとき、サピックス vs. それ以外 という感じで大きく分かれます。

主観を込めてざっくり言うとこんな感じです。

サピックス:

必要な学習カリキュラムを提供することを重視

勉強量は各家庭でサポートするスタイル

早稲アカ・四谷大塚・日能研:

必要な勉強量を提供することを重視

学校代わりに通って塾にお任せするスタイル

どちらが良い悪いではなくスタイルの違いで、塾に対して求めるもので変わる感じじゃないかと思います。

塾任せで伸びるかどうかは不確定要素が多いので、親や個人指導の講師などがサポートできるのであればサピックスの方が伸びる可能性は高いかもしれないですが、その前提条件のハードルが色んな意味で高いというのもあるので、通うだけで放置になってしまうくらいなら他塾の方が良いかもしれません。

日中でも自宅で勉強できる環境があるのなら、季節講習ではなく弱点補強などの自分用プログラムを組むのはありだと思います。春休みは2週間あるかどうかくらいの長さですが、四谷大塚カリキュラムだと休み明けが合不合判定テスト週で空くので、3週間分まとめられ計画しやすいと思います。

次ページへ続きます。

コメント