男子受験生にとって、2023年入試の大きなトピックは2つありました。

- 日本学園の明治大学付属校化

- 都市大付属の日程変更(2月1日午前入試参入)

1については既に触れた(参照:日本学園(明大世田谷)の2023入試倍率がスゴかった)ので、もうひとつの都市大付属についてここで記事にしておきます。

実受験者数のデータをもとに、今年の入試動向にどう影響を与えたのか検証していきたいと思います。

- 都市大付属を受験校に考えている方

- Y偏差値50〜65くらいの男子受験生を持つ方

- 2023年の入試動向が気になる方

まあ数字を見ながら好き勝手に考察しているだけではあるので、思考実験としてエンタメ的に見てもらえればと思います。

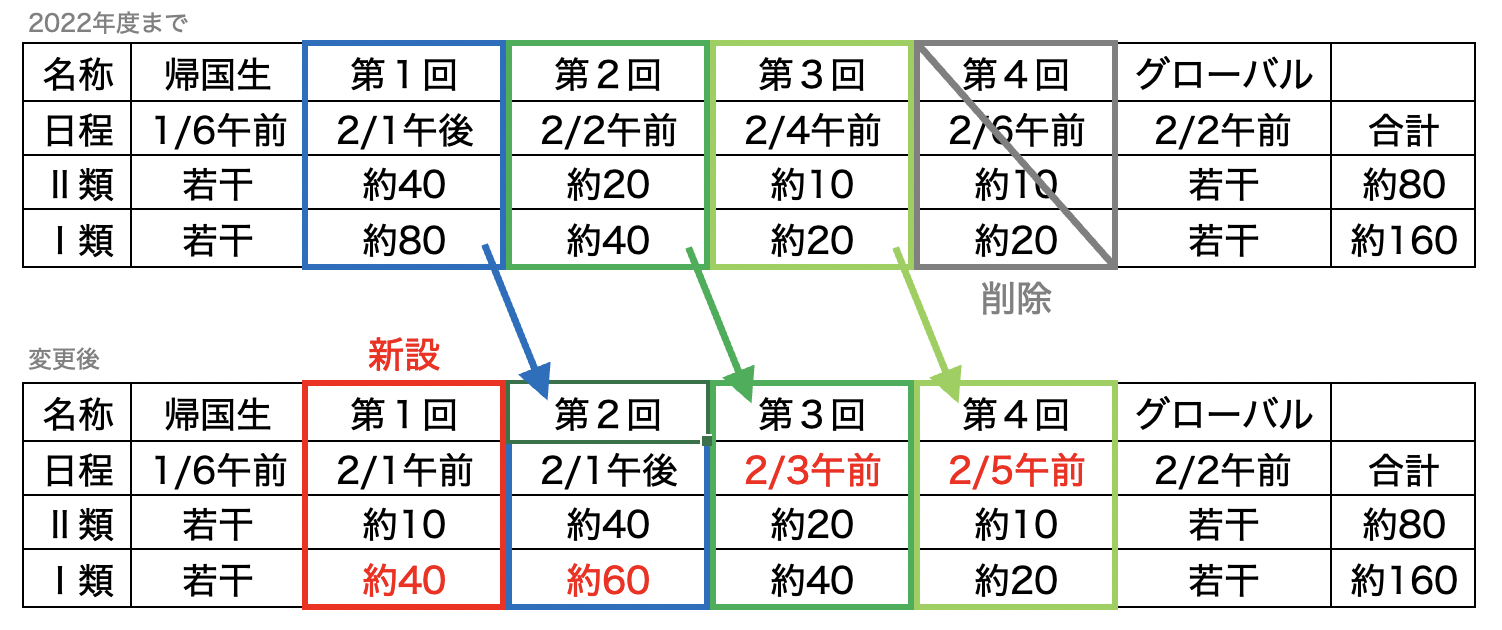

2023年 入試変更の概要

詳しくは以前書いた記事(参照:都市大付属の入試日程変更)をご覧いただきたいのですが、変更ポイントだけ抜粋すると次の通りです。

- 2月1日午前入試を新設

- 2月1日午後入試は継続、Ⅰ類の定員を削減

- 2月1日午後入試は国算の2科目試験のみ

- 2月2日、4日入試をそれぞれ1日後ろへずらす(2月3日、5日へ)

- 2月6日がなくなる

まあこれだけを見たら「ふーん」で終わってしまう程度の話ですが、偏差値表を見るとそれだけでは済まないということがわかります。

2月1日〜3日の四谷大塚男子偏差値を、特に太字部分に注目してご覧ください。

| 偏 | 2月1日(午前) | 2月2日(午前) | 2月3日(午前) |

|---|---|---|---|

| 70 | 開成(71) | 聖光学院① | 筑駒(73) |

| 69 | 渋幕② | ||

| 68 | 麻布 | ||

| 67 | 栄光学園 渋渋② | 早稲田② 筑波大附 | |

| 66 | 渋渋① | 海城② | |

| 65 | 駒場東邦 武蔵 | 慶應湘南藤沢 | 浅野 |

| 64 | 海城① 早稲田① 慶應普通部 早大学院 早実 | 慶應中等部 | |

| 63 | |||

| 62 | 本郷② | ||

| 61 | サレジオ(A) | 攻玉社② | |

| 60 | 桐朋② 明大明治① | 学大世田谷 明大明治② 東邦大東邦(後) | |

| 59 | 芝① 本郷① 広尾学園① 都市大付(Ⅱ類)(仮) | 青山学院 | 都市大付(Ⅱ類)(仮) |

| 58 | 巣鴨② | 逗子開成② 学大竹早 | |

| 57 | 世田谷(理数)① 逗子開成① 中大附属① 中大横浜① | 城北② 世田谷(理数)② 明大中野① 昭和秀英② | 立教新座② 法政大学② |

| 56 | 攻玉社① 城北① 桐朋① 広尾小石川(ISG1) 法政大学① | 暁星① 学習院① 立教池袋① 鎌倉学園② 法政第二① | 学習院② |

| 55 | 巣鴨① 世田谷(本科)① 都市大付(Ⅰ類)(仮) | 世田谷(本科)② 帝京大学② | 都市大付(Ⅰ類)(仮) |

| 54 | 鎌倉学園① 三田国際① 広尾小石川① 青学横浜英和(A) | 芝浦工大附② 神奈川大附② | 成城② 明大八王子(A2) |

| 53 | 帝京大学① 芝浦工大附① 開智日本橋① | ||

| 52 | 高輪(A) 明大八王子(A1) 公文国際(A) | 高輪(B) 国学院久我山② | 成城学園② 公文国際(B) 専修大松戸③ 安田学園(先進5) |

| 51 | 成城① 成蹊① 成城学園① 国学院久我山① 都市大等々力(特選1) 山手学院(A) | 青陵(2A) | 東京大附 横浜国大横浜 |

青字:男子校、緑字:共学校、赤字:都市大付属(偏差値は他の日程のもので仮置きしています)

見やすくするため2月3日の公立中高一貫校は省略しました

日程変更の影響が強そうな入試を太字で表しています

都市大付属がポジションしている偏差値55〜60近辺は男子進学校がひしめきあっている地帯で、特に2月2日は激混みというのがわかると思います。

一方で2月3日はガラ空きというか近場の男子進学校はほとんどなく、あっても人数枠の少ない国立や大学付属校なので、ここに入るとそれなりに受験生を集めることができそうに見えますね。

東京都市大学付属という名前だけ聞くと、系列の大学へ進学するいわゆる大学附属校だと考えがちですが、実際には東京都市大学へは一桁くらいしか進学せず、東大合格者を12人(2022年)出すなど大学受験を前提にした進学校です。そのため、比較対象は男子進学校となります。

ということで、ここから想像できる影響は次の3点です。

- 2月1日午前の男子校(青太字の学校)で受験生が減少する

- 2月2日午前の男子校(青太字の学校)で受験生が増加する

- 2月3日の都市大付属は受験生を集める

で実際どうだったのか、次から見てみたいと思います。

2023年入試 2月1日のデータ

1つ目の仮説から検証していきます。

影響を受けそうな男子校をピックアップして、受験者数の増減を見てみます。(出願者数だと重複があるため)

| 偏 | 入試 | 2023 | 2022 | 増減(数) | 増減(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 都市大①(Ⅰ類+Ⅱ類) | 242 | ||||

| 59 | 芝① | 489 | 482 | +7 | +1.45% |

| 59 | 本郷① | 564 | 483 | +81 | +16.77% |

| 56 | 攻玉社① | 341 | 357 | -16 | -4.48% |

| 56 | 城北① | 390 | 359 | +31 | +8.64% |

| 56 | 桐朋① | 353 | 299 | +54 | +18.06% |

| 55 | 巣鴨① | 281 | 291 | -10 | -3.44% |

| 57/55 | 世田谷学園①(本科) | 168 | 199 | -31 | -15.58% |

| 52 | 高輪(A) | 306 | 288 | +18 | +6.25% |

| 51 | 成城① | 362 | 367 | -5 | -1.36% |

| 合計 | +129 | +4.13% |

おっと、予想に反して全体数が増えています。都市大付の第1回と合わせ、この10校で371(242+129)名分が純増ということになります。

限られたパイを学校間で奪い合うというよりも、全体として男子校に人が集まったと見るべきでしょうかね。

個別に見ると増減はそれぞれあるので、都市大参入の影響はなかったとはっきり言えるのは芝・本郷・城北・桐朋・高輪で、多少あったかもしれないのが攻玉社・巣鴨・世田谷学園という感じですかね。

世田谷学園は同じ日程に理数コースと本科コースの2つがありますが、理数コースへの出願で本科コースへ同時出願が行われ、本科コースの出願者数・受験者数・合格者数には理数コースの人数も含まれます。このことから、世田谷学園の全体の数字を見る際は、基本的に本科コースのみを見ればよいということになります。(個人的に理数コースは今流行りの入試ハックの要素が強いと見ています。都市大のⅠ類・Ⅱ類も同様ですが。)

じゃあどこから集めたのかということで、ここより偏差値上位で立地が近い学校を挙げるとこんな感じです。

| 偏 | 入試 | 2023 | 2022 | 増減(数) | 増減(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 65 | 駒場東邦 | 586 | 555 | +31 | +5.59% |

| 64 | 海城① | 545 | 489 | +56 | +11.45% |

| 64 | 早稲田① | 723 | 662 | +61 | +9.21% |

ここは全て増加なので、影響なしですね。

共学校はどうでしょう。

| 偏 | 入試 | 2023 | 2022 | 増減(数) | 増減(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 66 | 渋谷渋谷①(男) | 142 | 136 | +6 | +4.41% |

| 59 | 広尾学園①(男) | 121 | 79 | +42 | +53.16% |

| 56 | 法政大学①(男女) | 206 | 261 | -55 | -21.07% |

| 56/54 | 広尾小石川①(男) | 46 | 102 | -56 | -54.90% |

| 54 | 三田国際①(男女) | 191 | 185 | +6 | +3.24% |

| 53 | 芝浦工大付①(男) | 298 | 347 | -49 | -14.12% |

| 53 | 帝京大学①(男) | 77 | 75 | +2 | +2.67% |

| 51 | 国学院久我山①(男) | 185 | 183 | +2 | +1.09% |

| 51 | 成蹊①(男) | 160 | 201 | -41 | -20.40% |

| 51 | 成城学園①(男) | 215 | 165 | +50 | +30.30% |

| 合計 | -93 | -5.36% |

全体がマイナスなので、影響があったとすればここですかね。ただ個別に大きな減少があった学校を見ていくと、

- 法政大学→沿線は違うが地域的には可能性あり、ただ学校のタイプは違う

- 広尾小石川→立地や学校のタイプから、都市大でなく芝国際に流れた可能性が高い

- 芝浦工大付→大学は同系統だが中高のタイプは別、立地も微妙に遠い

- 成蹊→沿線は違うが地域的には可能性あり、ただ偏差値はやや差がある

ということでなんとも微妙な感じです。

結局、どこかが明確に減らしたというよりは、受験生全体の母数が増えた分を、都市大を含む男子校で吸収したというのがざっくりとした見方かもしれません。

2023年入試 2月2日のデータ

続いて2つ目の仮説です。

2月2日入試で該当しそうな学校を挙げるとこんな感じです。

| 偏 | 入試 | 2023 | 2022 | 増減(数) | 増減(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 59/55 | (都市大②) | (327) | |||

| 62 | 本郷② | 1202 | 1001 | +201 | +20.08% |

| 61 | 攻玉社② | 344 | 346 | -2 | -0.58% |

| 60 | 桐朋② | 460 | 394 | +66 | +16.75% |

| 58 | 巣鴨② | 420 | 357 | +63 | +17.65% |

| 57 | 城北② | 645 | 582 | +63 | +10.82% |

| 57 | 明大中野① | 766 | 890 | -124 | -13.93% |

| 56 | 学習院① | 305 | 387 | -82 | -21.19% |

| 57/55 | 世田谷学園② | 422 | 336 | +86 | +25.60% |

| 52 | 高輪(B) | 451 | 365 | +86 | +23.56% |

| 合計 | +357 | +7.66% |

合計の数字を見ると、綺麗に都市大付が抜けた分(327)を吸収している感じになります。

大きく減らしたのは明大中野と学習院という大学附属校で、残りはほとんどが2ケタ%の増加ということなので、附属校から進学校という流れと共に男子進学校がその全てを呑み込んでいったと考えていいかと思います。

2023年入試 2月3日のデータ

最後の3つ目です。

都市大付属の2月3日入試の受験者数はこんな感じです。

| 2023 | 2022 | 増減(数) | 増減(%) | |

|---|---|---|---|---|

| 都市大③(2月3日) | 360 | 327(2月2日) | +33 | +10.09% |

| 325(2月4日) | +35 | +10.15% |

変更前の元の日程を2月2日と見ても4日と見てもほぼ変わらず、10%程度の増加です。

確かに増加ではありますが、ガラ空きの日程に移った割には大したことないなという印象の方が強いです。

じゃあ他の学校はどうだったか、というところを見てみます。

| 偏 | 入試 | 2023 | 2022 | 増減(数) | 増減(%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 60 | 学大世田谷(男) | 79 | 94 | -15 | -15.96% |

| 60 | 明大明治②(男) | 142 | 168 | -26 | -15.48% |

| 58 | 学大竹早(男) | 106 | 122 | -16 | -13.11% |

| 57 | 法政大学②(男女) | 382 | 395 | -13 | -3.29% |

| 56 | 学習院② | 220 | 289 | -69 | -23.88% |

| 54 | 成城② | 685 | 735 | -50 | -6.80% |

| 52 | 成城学園②(男) | 208 | 197 | +11 | +5.58% |

| 51 | 東京大附(男) | 173 | 236 | -63 | -26.69% |

| 合計 | -241 | -10.78% |

見事にマイナスです。成城学園がわずかなプラス以外は全てマイナスでした。ということなので、別に都市大付以外の学校が大きく集めたわけでもなさそうです。

まあこの合計数(241)より都市大③(360)の方が多いので、この動きこそが都市大がこの日程に参入した影響、と見ることもできるかもしれませんが。

ちなみに公立中高一貫校はリストから除外していますが、ざっと見たところ増加はほとんどなかったので影響はないと見てよさそうです。

学校側の狙いは達成できたのか

内部の人ではないので学校側の狙いがどこにあったのかは分かりませんが、とりあえず数字を見ながら校長(理事長?)になったつもりで考えてみます。

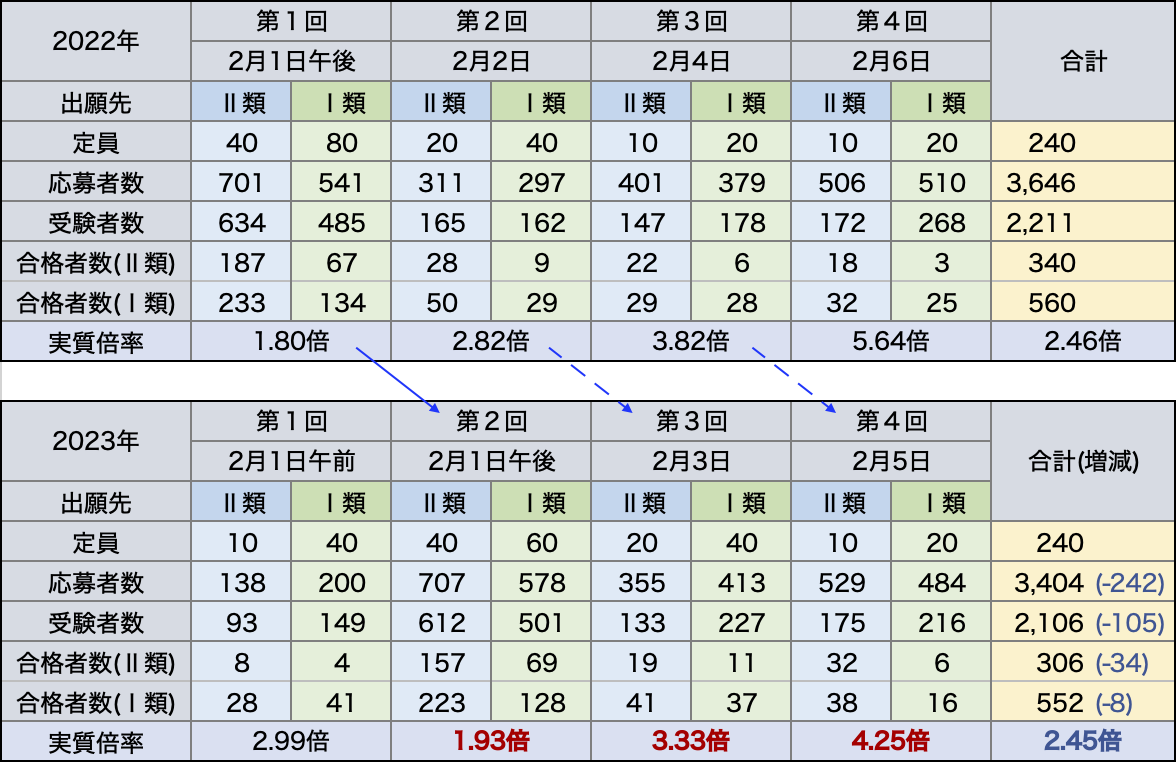

完全に同一日程なのは2月1日午後のみですが、ここはほぼ前年並みを維持できたので良しとしましょう(合格者をやや絞ったため実質倍率は上昇しています)。

その他の日程はどこを基準に見るかで変わってきますが、一般的に後半日程ほど倍率が上がっていくという視点では、悪くない倍率に収まったと見ることができそうです。

トータルで見ると、受験者数と合格者数は共にやや減少、実質倍率はほぼ同じというところでした。となると受験料収入の減少が気になるところですが、そもそも受験料は一度支払えば何回受けてもOKな仕組みなので、のべ受験者数が減ったことが受験者の実数と繋がっているかは分かりませんね。

ちなみに合格者のⅡ類とⅠ類の割合を計算してみると、

- 2022年:Ⅱ類38%・Ⅰ類62%

- 2023年:Ⅱ類36%・Ⅰ類64%

ということで若干Ⅱ類が減少していますが、ほとんど前年と変わらない感じです。合格者が全て入学するわけではないので、これだけを見て優秀層が取れてるか云々はわからないですね。

総論として、受験者数の減少はあったものの、極端な高倍率などの波風を立てることもなく、滞りなく入試日程の変更ができたという評価ができそうです。

ちょっと高倍率で過熱感のあった2月6日を廃止し、第一志望の人が集まりやすい第1回でそれなりに受験生を集めることができたという意味では、学校としては成功と言ってもいいんじゃないかと思います。

繰り上げ合格なしで終わったということからも(参照:[学校HP] 2023年度中学入試 繰り上げ合格について)、志望度の高い受験生に合格を出せたということじゃないですかね。

以上、勝手な考察でした。

2024年の受験生として見る

最後に、来年以降の受験生の立場でこの数字をどう見るかを考えていきます。

まず都市大についてですが、今年は日程変更という不確定要素から、敬遠した層は一定数いると思います(2月1日午後入試を除き)。

偏差値がどの辺りに出て来るのかでも変わりますが、今年の数字が出た安心感があるので、来年はより受験生が集まる可能性はあるかなと思います。

2月5日は本郷③と被っているのでこれ以上の上積みがあるかは微妙ですが、2月3日は偏差値表で見ると穴場っぽく見えるので、本郷②と近い偏差値になっても不思議はない気がします。

(数年後にはサレジオ・芝・本郷・都市大でひとかたまりの偏差値グループになるかも、と勝手に予想しています)

受験生としては、偏差値の被る学校が多かった2月2日から都市大が離脱してくれたことで、日程を組む上での選択の幅が広がったというメリットがあると思います。逆に各校の倍率が上がる可能性もありますが。

2月1日に安全校を抑えて上を狙っていくのか、あくまで2月1日は本命校として午後や2日で抑えを取っていくのか、学力やお子さんのタイプにより作戦は異なると思いますが、うまく受験戦略に繋げていければと思いますね。

入試直前になってあたふたしないよう、6年生ならそろそろ一度は受験日程をシミュレーションしてみて、候補になる学校をいくつも見に行った方がいいでしょうね。(私は学力も定まらない4年生時から考えてましたが)

まとめ

ここまでをまとめるとこんな感じでしょうか。

- 都市大付属を含め、男子進学校が受験生を集めた

- 2月2日は都市大付属が抜けた分、他の男子進学校へ流れた

- 都市大付属は全日程で順調に受験生を集めていた

今後、受験戦略を考えていく上でのひとつの材料にしてもらえればと思います。

コメント