同偏差値帯の進学校を集めて横比較してみようという企画です。

大学合格実績や教育内容、入試情報などを深掘りし、グラフ化するなど見やすくして横比較していきます。こんな感じでシリーズ化しています。

基本的には学校のWebサイトを中心とした公開情報をまとめたもので、表に出てこないような裏話ではなく、複数の学校を横比較することで見えてくるものを発見するという感じです。

- 志望校や併願校をまだ絞り込めていない

- 東大ランキング以外の進学実績を見てみたい

- 教育内容・環境を横並びで比較してみたい

- 単純に国私立の中学・高校に興味がある

記事全体の構成は次の通りです。

記事の全体構成

*ページ分けしているため、各ページの目次ではページ内の項目のみを表示しています。

データの羅列だけではつまらないのでそれぞれ簡単にコメントを入れていきます。極力第三者的な視点で書くつもりではありますが、それでも好みや主観は入ってしまうと思うのでそこは割り引いて見ていただければと思います。

男子最上位校編では筑波大学附属駒場(筑駒)・開成・聖光学院の3校を取り上げます。これは、偏差値と合格実績を見比べた時に、この3校が頭ひとつ抜けていると考えられるためです。

1. 大学合格実績の比較

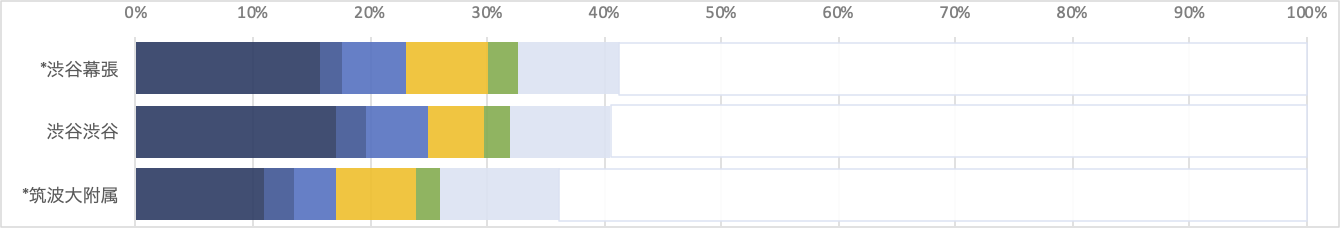

まずは一番分かりやすい大学合格実績の比較から。昨今の現役重視の流れを汲んで、現役合格のデータを使用します。また並び順は、東京一工医(東大・京大・一橋・東工大と国公立医学部)の黄色ラインを基準にしています。

分かりやすくするため、同難易度の共学校である渋谷教育学園幕張(渋幕)と渋谷教育学園渋谷(渋渋)・筑波大学附属(筑附)を比較対象として並べて表示することにしました。

国公立大学実績(2022〜2024年)

国公立大学は、卒業生数を現役合格者数で割った数字を合格者割合として集計します。

渋幕の医学部データは進学情報誌さぴあ(2024年分はインターエデュ)より

*一工:一橋大+東工大、旧帝大:北海道大+東北大+名古屋大+大阪大+九州大

*重複カウントを避けるため、旧帝大には東大・京大、医学部には東大理Ⅲと京大医学部、旧帝大と他国公立には医学部の数字を含みません

*渋幕の旧帝大には名古屋大・九州大は含まれません(他国公立に含まれます)

この3校が合格実績としては抜けています。東大での差が大きいですが、東京一工医で見ても、この3校が50%前後で、共学3校とは20%ほどの差があるのがわかります。(男子校と共学の違いもあるので単純にどちらがすごいとかではなく、他の記事も含め比較の軸として見てもらえればと思います)

学年の半数が東京一工か医学部に現役合格するということで、ちょっと想像を絶する世界に見えます。ただ逆の視点で見ると、中学受験(と高校受験)の超トップ層を集めたこの3校でも半分程度でしかないという見方もできるのかもしれませんが。

東京一工医(黄色帯まで)で順番を並べているのですが、今回初めて聖光学院が筑駒を超え一番上になりました。東大だけで見るとまだ10%ほど差はありますが、聖光学院が年々進学実績を上げている感があります。

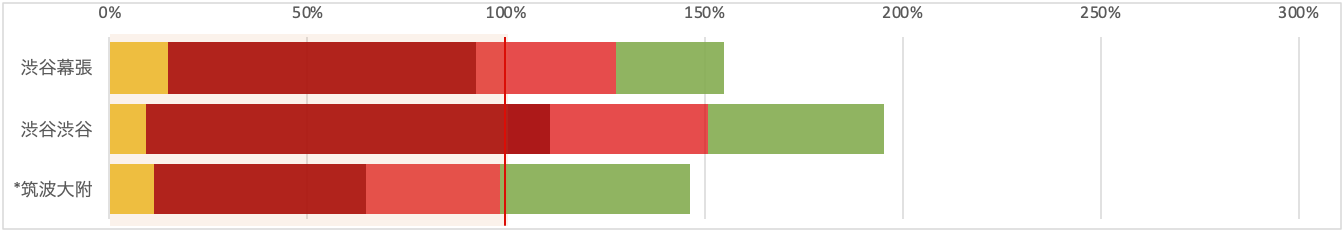

私立大学実績(2022〜2024年)

私立大学は重複合格が多いですが、卒業生数を100%としたときの割合を積み上げてグラフ化しました。

筑附の全データ・渋幕の医学部データは進学情報誌さぴあ(2024年分はインターエデュ)より

*早慶:早稲田大+慶應大、上理:上智大+東京理科大、MARCH:明治大+青山学院大+立教大+中央大+法政大

ここでは3校の違いが出ています。

筑駒と開成はMARCHまで入れても卒業生数より少ない人数しか合格者を出していませんが、聖光学院は早慶だけでも卒業生数の100%を超えます。(私大の場合、一人で複数学部を受験し合格を取るのは普通にありえるので、100%を超えるのはおかしなことではありません)

これは、筑駒・開成に比べ聖光学院が現役志向強めということだと考えられます。

合格者総数(積み上げ)

ここまでは卒業生との割合で見てきましたが、合格者人数を積み上げてみるとこんな感じです。

数ではやはり開成が多いですが、私大も含めると聖光学院もあまり変わらない感じになっているようです。

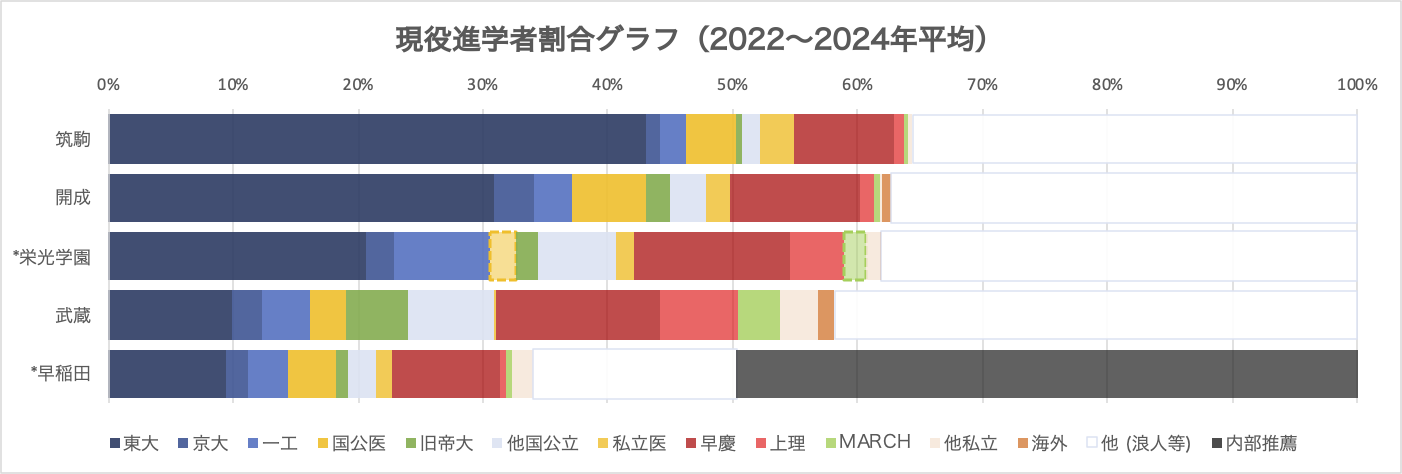

進学実績(2022〜2024年平均)

筑駒・開成は進学者数も公開してくれているので、この次クラスの学校のものと合わせ、進学率グラフも出してみました。

早稲田以外はあまり現役志向が強くないイメージの学校が並んでしまいましたが、私大に関しては合格者数の割に進学者数が多くないというのが分かると思います。

とりあえず開成で早慶合格者数から進学者数の割合を出してみると約17%になりました。ということで、私大合格者数の1/5〜1/6が進学者数というのが一つの目安になりそうです。

ちなみに、この割合を聖光学院に当てはめて計算してみると早慶進学は18%、で国公立のグラフにこれを足すと、計算上は8割が現役で進学しているイメージなのかなと思います。

海外大学実績(2020〜2024年)

もうひとつ、海外大学への合格者数も比べてみます。単年度だと波が大きいので5年間の表を出します。

*年度ごとの数字は[名門大学/全大学]となっています。空欄はデータが取れなかった年度です。

*名門大学はTHE世界大学ランキング100位以内などを基準としています。具体的にはこちらの記事の指標となります。

開成は10年ほど前から海外の名門大学への合格者を出すようになっていて、5年間累計にすると結構大きな数字になります。一般的に海外志向が強いとされている渋渋・渋幕の2校と、実はそれほど大きく変わらないレベルで海外名門大学へ輩出しているところはちょっと世間のイメージと違うかもしれません。

聖光学院も上位の大学を中心に毎年コンスタントに合格者を出しています。一方で筑駒からはあまり多くなさそうです。

開成は進学者数も公開してくれているので見てみると、5年間で24人が実際に進学しているようです。合格者が91人なので、進学率は26%、約1/4ということになります(一般的にはもう少し低いようです)。

これだけの合格人数が出ていても実際の進学者数は年で数人からせいぜい10人くらいなので、全体から見ればそれほど大きなボリュームにはなっていないし、そもそも奨学金枠など経済的な問題も大きいのでこのデータは慎重に見るべきだと思いますが、一応学校の違いとしては挙げていいと思います。

次ページへ続きます。

コメント