少し前のニュースですが、東京都市大学付属中が入試日程を変更すると発表しました。

我が家でも都市大付属は志望校のひとつになっていて受験戦略上かなり重要な学校でした(実際は受験しませんでしたがこの辺りは後述)。個人的に大きなニュースと感じたので、少し深掘りして考察したいと思います。

東京都市大付属とは?

大学名が入っているにも関わらず、親世代には耳慣れない学校名です。それもそのはず、我々世代の頃には存在しなかった校名です。前身の武蔵工業大学と聞けば、あぁ〜、という方も首都圏なら多いのではないでしょうか。ムサコウと呼ばれていた大学ですね。

2009年に東横女子短期大学を統合したのを機に東京都市大学と名前を変え、付属校もそれぞれ東京都市大学付属中高、東京都市大学等々力中高と名前を変えたんだそうです。

確かに、武蔵工業大学と聞くと無骨なイメージですが、東京都市大学ならちょっとオシャレ感ありますね。女子も入りやすそうです。

東京都市大付属中高はその名の通り東京都市大学の附属学校で、高校募集のない完全中高一貫の男子校です。

ただし、付属と言いつつ東京都市大学へ進学する生徒は少なく、2021年実績だと300名弱いる卒業生の中で一桁しかいないようです。基本的には大学受験をする前提の学校、いわゆる男子進学校の方に分類されます。

学校名を変えたくらいなので2000年代から学校改革に積極的で、2013年にI類・II類での募集を始め、その卒業生が出たあたりから一気に大学合格実績を伸ばし注目を集めています。表にすると次の通り。

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |

| 東大 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |

| 東京一工 | 6 | 6 | 10 | 9 | 18 | 19 |

| 国公立医 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| 早慶 | 49 | 89 | 81 | 102 | 117 | 164 |

| 早慶上理 | 113 | 175 | 185 | 168 | 211 | 287 |

| GMARCH | 190 | 228 | 283 | 270 | 350 | 428 |

グラフにするまでもなく、右肩上がりというか本当に一気に伸びているのが分かります。今年の東大合格者も速報値で12名と出ているので、今年の合格実績がさらに伸びると来年はさらに人気になりそうです。

入試データ

過去4年(2019〜2022年)の入試データは次の通りです。

| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 出願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 出願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 出願 | 受験 | 合格 | 倍率 | 出願 | 受験 | 合格 | 倍率 | |

| 第1回 | 1244 | 1139 | 628 | 1.81 | 1188 | 870 | 599 | 1.45 | 1090 | 969 | 592 | 1.64 | 1242 | 1119 | 621 | 1.80 |

| 第2回 | 600 | 309 | 113 | 2.73 | 578 | 292 | 110 | 2.65 | 548 | 313 | 119 | 2.63 | 608 | 327 | 77 | 4.25 |

| 第3回 | 739 | 292 | 80 | 3.65 | 711 | 265 | 83 | 3.19 | 679 | 250 | 80 | 3.13 | 780 | 325 | 57 | 5.70 |

| 第4回 | 967 | 411 | 95 | 4.33 | 967 | 420 | 91 | 4.62 | 914 | 412 | 95 | 4.34 | 1016 | 440 | 78 | 5.64 |

2020年に一旦受験者数が下がり、その後回復して今年は2019年水準まで回復したというのがざっくりした流れと言えそうです。

ただし今年に関しては、1日午後入試こそ2019年と同程度の倍率だったものの、2・4・6日に関しては受験者が増えたにも関わらず合格者がかなり絞られたため、実質倍率が4〜6倍と非常に高くなっています。

学校のHPには今年は繰り上げ合格はなしとのアナウンスもあったので、人気上昇により手続き率が高くなったため合格者も絞られたというのが背景にありそうです。こうした動きもあって、今回の変更に踏み切ったというのも考えられます。

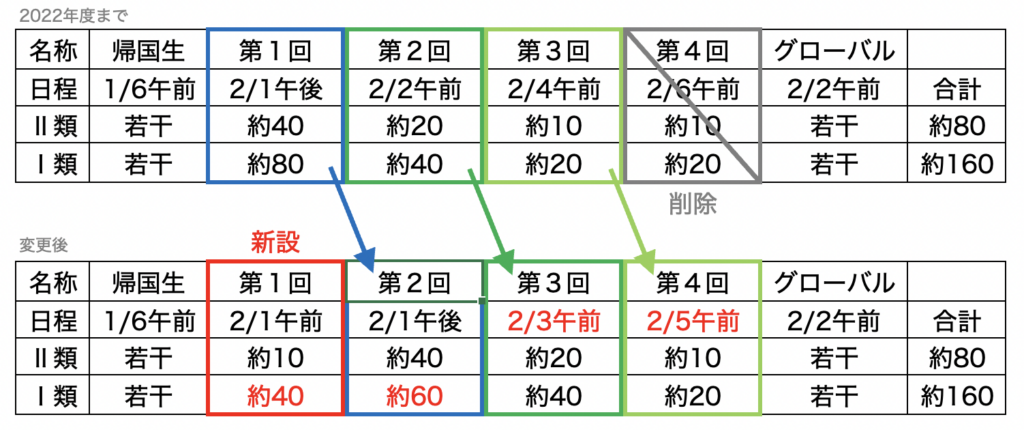

今回の変更内容

わかりやすく図にすると次の通りです。

ポイント:

- 2月1日午前入試を新設

- 2月1日午後入試は継続、ただしI類の定員を削減

- 2月1日午後入試は国語・算数の2科目試験のみ

- 2月2日、4日入試をそれぞれ1日後ろへずらす(2月3日、5日へ)

- 2月6日がなくなる

今まで2月1日は午後入試のみだったのが、午前と午後の2回となります。

学校発表の資料にもありますが、第一志望にする生徒が増えてきたことが今回の大きな理由のようです。

また、2022年入試で志望者が増えているのからも分かる通り、近年人気が上がってきたので学校側も自信を持ってきたということもあると思います。

ただ2月1日午前入試では他の回よりは下の偏差値帯になることが予想されることから、II類は最小限としI類を多めに取るという判断になっていると思われます。

受験スケジュールへの影響

2月1日午後は日程的には変わらないので大きな影響はなさそうですが、2日以降は影響がありそうです。具体的に見てみます。

2月3日・5日への移動による影響

3日と5日は入試日程が被り併願できなくなるので、この日程の学校を考えている場合は基本マイナス影響となります。

どの学校に影響があるのか、3日入試を偏差値の上の方からリストアップしてみます。(公立一貫校は傾向が違い併願がどの程度あるか分からないのでここでは省きます)

| 2月3日 | 2月5日 | |

| 73 | 筑駒 | |

| 67 | 早稲田② | 渋渋③ |

| 66 | 海城② 筑波大附 | |

| 65 | ||

| 64 | 浅野 慶應中等部 | |

| 63 | 本郷③ 攻玉社(特別) | |

| 62 | 広尾学園(ISG2) | |

| 61 | 広尾学園③ | |

| 60 | 学大世田谷 東邦大東邦② 明大明治② | |

| 59 | 都市大付(II類)? | 逗子開成③ |

| 58 | 逗子開成② 学大竹早 | 立教池袋② 都市大付(II類)? |

| 57 | 学習院② 法政大② 立教新座② | 江戸川取手③ 法政大学③ |

| 56 | ||

| 55 | 都市大付(I類)? | 国学院久我山(ST3) |

| 54 | 明大中野八王子B 都市大付(I類)? | |

| 53 | 成城② | 成城③ |

| 52 | 公文国際B 成城学園② 桐蔭学園③ 学大小金井 | |

| 51 | 安田学園(先進5) |

実際の偏差値がどう出るか分かりませんが、今の2日・4日偏差値のところに都市大を置いてみました(青字)。

勝手な想像ですが影響がありそうな入試を赤字にしています。偏差値と日程から併願があっただろう男子進学校と立地的に近いところが中心です。共学校志望の場合は都市大等々力を選ぶことも多そうなので一旦外しました。具体的にコメントしてみます。

- 早稲田/海城(3日):1日本命、1日午後か2日に都市大をおさえて3日に早稲田/海城というパターンは割とある併願パターンだと思います(我が家もこの予定でした)。2日がなくなったので、この場合は1日午後にキッチリ取り切らないといけなくなります。

- 浅野(3日):1日か2日に都市大をおさえて3日に浅野を狙うというのは東京西部から神奈川方面ではありそうです。2日はなくなりましたが、1日午前午後は受けられるので影響は少ないと言えるのかもしれません。

- 成城(3日/5日):どのくらいの併願があったのかは分かりませんが、午後入試を除けば完全に日程が一致することになるので、最も影響が大きいのはこの学校でしょう。今後はこの学校同士を併願するというよりは、他の日程の男子校受験生を、3日/5日の都市大と成城とで分け合うという格好になるかと思います。

- 本郷・攻玉社(5日):ここも成城(5日)と同様に男子校受験の穴場日程なので、特に偏差値上位生を取り合う入試回になるかなと思います。ここまでもつれたくないのは本音ですが、そうなってもこれまでは、5日に本郷か攻玉社(か渋渋)、そこでダメなら最後に6日の都市大というリベンジ日程がありましたがこれはできなくなりました。

- 国学院久我山(5日):男女ありますが別学なのでどの程度併願があるのか微妙なところですが、I類と偏差値が被っているので、場所的に考えても成城(5日)と同様に一定の影響はあるかもしれません。

いかがでしょうか。当初私が思っていたよりも、実は影響がなさそうということに気付きました。受験生的にマイナスがある(受験機会が減る)のは赤字の入試回のところくらいな感じですし、それらの学校も受験パターンによっては特にマイナスはなさそうです。

明確に受験機会が減るのは成城と併願するパターンですかね。

2日・4日からの移動による影響

一方、移動する元となる2日・4日を見てみます。こちらは逆に併願が可能になるということでプラスの影響と見ます。

| 2月2日 | 2月4日 | |

| 70 | 聖光学院① | 聖光学院② |

| 69 | 渋幕② | |

| 67 | 栄光学園 渋渋② | |

| 66 | ||

| 65 | 慶應湘南藤沢 | |

| 64 | 市川② | |

| 63 | 芝② | |

| 62 | 本郷② | |

| 61 | サレジオ学院B | |

| 60 | 攻玉社② 桐朋② 明大明治① | |

| 59 | 城北③ | |

| 58 | 青山学院 城北② 巣鴨② 世田谷② 立教池袋① | 巣鴨③ 世田谷③ 東京農大一③ |

| 57 | 昭和秀英② | 中央大附② 法政第二② 明大中野② |

| 56 | 学習院① 鎌倉学園② 法政第二① | |

| 55 | 帝京大学② 明大中野① | 神奈川大附③ |

| 54 | 神奈川大附② 暁星① 芝浦工大附② | 鎌倉学園③ 芝浦工大附③ |

| 53 | ||

| 52 | 国学院久我山② 高輪B | 成蹊② 高輪C |

| 51 | 開智日本橋④ |

パッとみて分かる通り、赤字(かつ太字)の学校が多いです。男子進学校の激戦区と言ってもいいでしょう。都市大が移動したことにより、これらの学校と併願ができるようになります。地理的なことを踏まえると、桐朋や世田谷学園との併願は増えそうな気がします。

しかも、大学附属校を中心に東京西部から神奈川の学校も非常に多い(赤細字)ので、これらの学校を受験していた層はプラスで都市大を併願することも可能となります。

ということで、これを見ると学校側の狙いも見えてくる感じがします。

おわりに

以上、今回の都市大の入試変更とその影響についてざっと見てきました。

個人的に感じたのは、さすがだなという感覚です。ここ何年も学校改革を進めてきて、入試日程も含めて時代の変化への対応力という点で動きが早く、しかも合理的な意思決定をしていると感じます。

我が家の志望校選定の話

ちょっとずれますが我が家のことを書きます。

1月受験が上振れして上手くいったため結果的にこの学校は受験せずに終わったのですが、1月の結果次第では、この学校が2月受験の軸となる予定でした。

第X志望、抑え校、滑り止めなどの表現は好みではなく全て志望校だと考えて学校選びをしていましたが、それでも受験戦略上は偏差値や問題傾向により、安全/実力相応/チャレンジという分類はした上で日程を組む必要があります。

都市大は我が家にとっては安全ラインに位置する志望校で、しかも1日午後ダメでも2・4・6日と受け続けられるということで、ある意味最も大事な受験校でした。この学校を軸として決めたことにより、じゃあここのII類と比較してこれより行きたい学校は?という視点で受験プランを組んでいくかたちになりました。

志望校というと目指したい偏差値上位の学校に目が行きがちですが、個人的には今の偏差値相応か、より安全とされるところで行きたい志望校を(妥協ではなく)見つけておくことの方が、受験戦略として大事ではと考えています。

そんなわけで我が家の志望校だったという話でした。割と志望度の高い学校だったのでちょっと熱くなってしまいましたが。

日程が変わってしまったので、早稲田・海城受験生には軸にしづらい学校になってしまったのは個人的には残念です。(1日午後受験は引き続き可能ですが、そこできっちり取り切る必要はあります)

これから

(名前が)新しい学校なのでそれほどネームバリューも高くなく、ブランド的には他の名門校に比べるとまだまだといったところかもしれませんが、進学実績の伸びを見ると今後も人気校の一角には入ってくると思います。

2022年度入試でも人気だった都市大付属ですが、上で見た通り、入試日程的にも競合が少ないところへ移動したので、さらに難化したり偏差値が上がったりする可能性があります。

下の子が受験する6年後にはどんなポジションになっているのか、あまり難化はしてほしくないですが、今後とも要注目かなと思います。

以上、参考になればうれしいです。

コメント