東大のもうひとつの入試である推薦入試(正しくは学校推薦型選抜)の合格者について、この試験を開始した2016年からの累積人数をランキングします。

我々のような古い世代は、推薦と言えば私立大学の指定校推薦というイメージが強いですが、現代は国公立でも推薦入試(学校推薦型選抜)やAO入試(総合型選抜)が積極的に推進されていて、東大や京大でも一般入試以外で入学する道があります。

とはいってもまだ東大の推薦入試は年間100人程度の狭き門で、学業が優秀な上に課外活動でも大きな成果を上げられるようなスーパーな子しか合格できない試験ですが、世の中全体が学力試験一辺倒からの脱却を求めているような現在、そういう子がどんな学校から出ているのかというのは着目しても面白そうです。

- 東大推薦入試への合格者を多く出している学校を知りたい

- そもそも東大推薦入試がよくわからない

- 学力以外の要素でも学校選びを考えたい

中学受験の学校選びの参考でも、単純にエンタメとしてでもご覧いただければと思います。

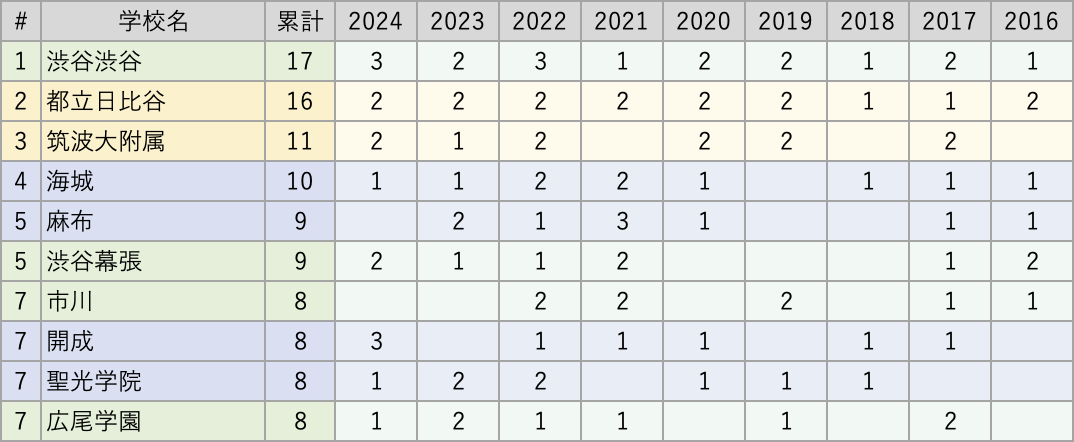

東京大学 学校推薦型選抜ランキング

ランキングを見る前に、一般入試とは違う制限がある点について触れておきます。

東大の学校推薦型選抜には以下の出願制限があり、一般入試のような学校の大きな偏りは出ない仕組みになっています。

- 1つの学校から推薦できる生徒は4名まで

- 男女はそれぞれ3名まで

- 1学部への推薦は男女各1名まで

一校あたり最大4名(男女別学校は3名)ということなので、推薦した全員が合格しても最大4名にしかならないということです。よって、年によってゼロになったりする可能性も大きいので、年度単位でランキングするよりは累積で見た方が有用だろう、ということで累積人数のランキングをお届けします。

また、サイトの趣旨に沿って、首都圏の一都三県に絞って出しています。

〜データの見方〜 ・スタートした2016年から最新年度までの累積でのランキング ・2020年までは男女それぞれ2名という出願制限があった(現在は3名) →共学校は男女計4名に対し、男女別学校は最大2名という違いがあった ・表の色分けは次の通り、黄:国公立、緑:私立共学、青:私立男子校、赤:私立女子校 ・出典は大学通信

ランキング トップ10

トップ10の顔ぶれは少しずつ固まりつつあるように感じます。個別にコメントしていきます。

1位:渋谷教育学園渋谷

2位:都立日比谷

導入以来、一度もゼロになったことがないこの2校がトップ争いを演じています。累積人数で見ると、3位とはだいぶ差がありこの2校が抜けて多いことがわかります。2024年は渋渋が3名となり頭ひとつリードしました。

都立高校のトップである日比谷高校が上位に来るのは、生徒の質を考えれば順当のように感じます。一方で渋渋については推薦入学があるわけでもないので、学校のサポート体制なのか、要因が気になるところではあります(海外大学の選抜に似ている部分があるんですかね)。

いずれにせよ、毎年輩出し続けるというのは並みのことではないと思うので、とりあえず凄いとしか言いようがありません。

3位:筑波大学附属

筑波大附属は小中高全てから入学が可能で、その全ての入試でトップレベルの難関となっています。入学する生徒のレベルが高いのと、リベラル色が強い国立校の教育内容がこの入試の方向性に合っていると分析できるのではと思います。

4位:海城

海城は2019年だけ惜しくもゼロの年がありますが、それ以外は毎年合格者を輩出しているというのは特筆すべき点だと思います。一般入試の東大合格者数ではトップ10に入ったり入らなかったりですが、こちらの入試に対する強さを感じますね。

5位:麻布

渋谷教育学園幕張

麻布は2021年に3名、2023年で2名と、男子枠が増えたところから一気に伸ばしてきました。一般入試の方は開成に水を空けられた感はありますが、入学者のレベルや校風から考えても、こちらの入試は合っているのかもしれません。

渋幕も東大ランキングの常連ですが、直近4年では毎年合格者を出すようになってきました。同系列の渋渋が強いところから見ても、同じように上位争いをしておかしくはないと感じます。

7位:市川

開成

聖光学院

広尾学園

7位は同数で4校がランクインしました。

開成は2024年に3名合格で一気に上がってきました。東大ランキングトップがこちらでも強さを発揮するのか、要注目だと思います。

同じく東大ランキング常連の聖光学院もここ3年で一気に増やしてきています。

広尾学園も4年連続で合格者を出していています。渋谷系2校と共に、海外大学に強い学校が増やしているのが特徴的に見えます。

市川は2年連続でゼロとなり少し停滞ですかね。

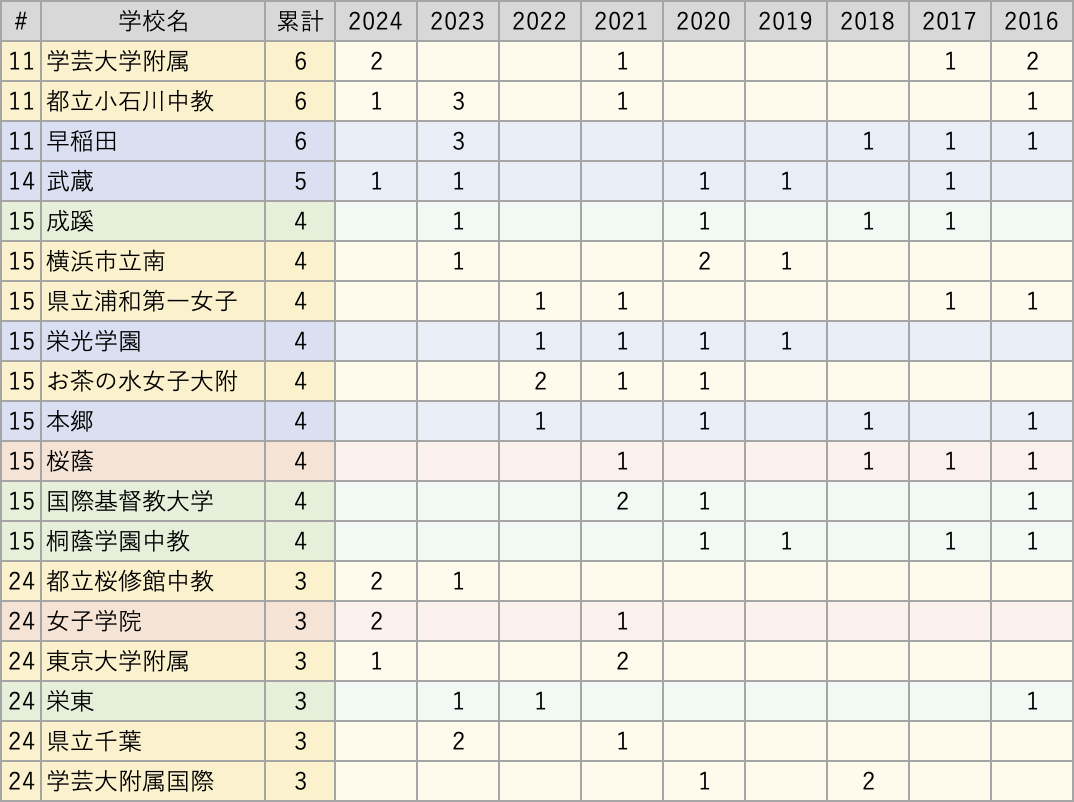

ランキング11位〜29位

連続で合格者を出しているトップ10とは少し差がありますが、3名以上の合格者を輩出しているのがここの学校群です。

直近2年で連続輩出しているのは、都立小石川中教・武蔵(私立)・都立桜修館中教の3校です。いずれも学生のレベルは高く、リベラル型の校風でもありそうなので今後も注目かもしれません。

入口偏差値との対比で言うと、成蹊の4人や、東大附属の3人はなかなかの数字ではないかと思いますがどうでしょう。

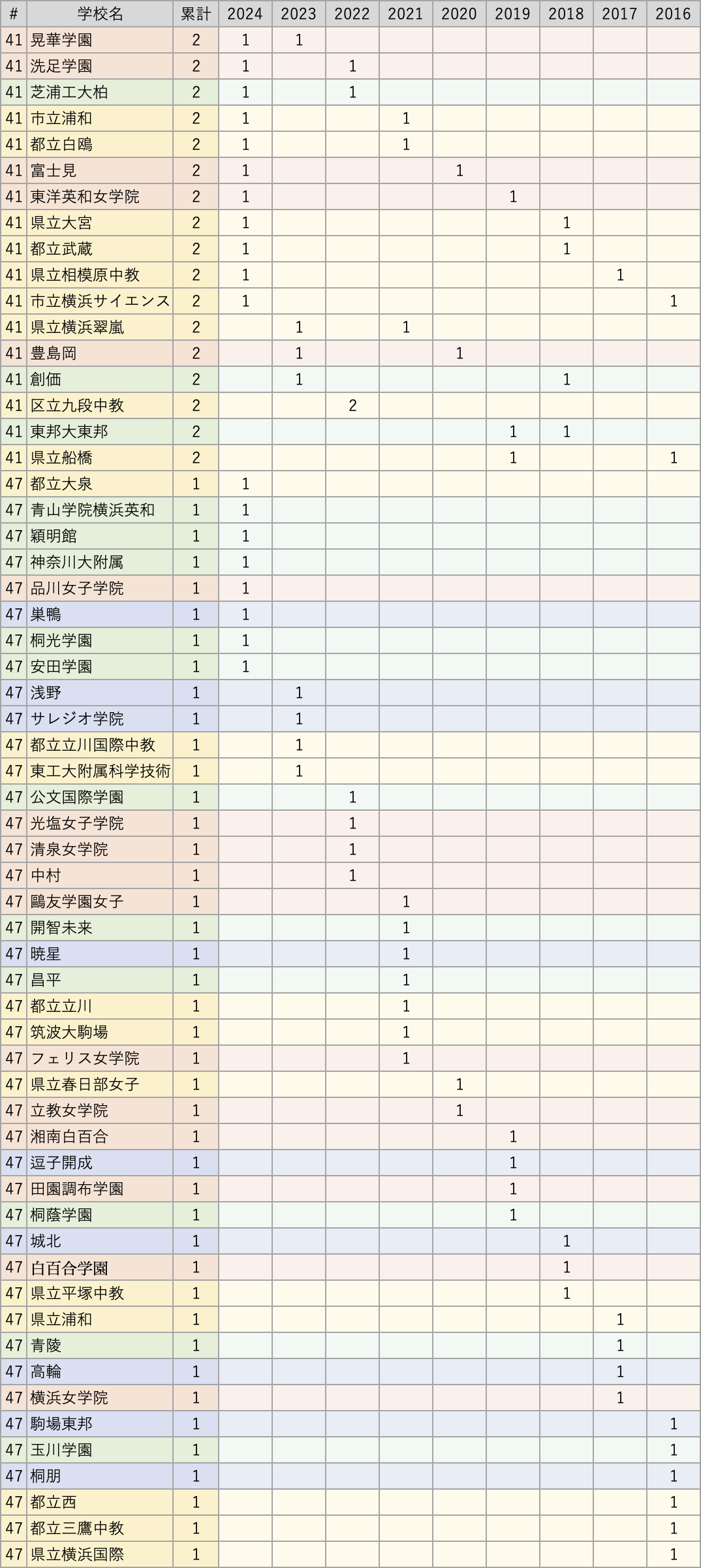

30位以降

ここで、1名以上の合格者を出している学校は全てリストアップされました(一都三県ですが)。

偏差値に関係なく、色々な学校から合格者が出ているのがわかると思います。ここから、複数年の合格者を出すようになっていくのがどこか、注目して見ていきたいと思います。

東京大学 学校推薦型選抜とは

ここからは、そもそも東大の推薦入試って何?という疑問に対する回答です。

推薦入試導入の背景

東大のWebサイトでは以下の説明があります。

東京大学では、学部教育の総合的改革の一環として、多様な学生構成の実現と学部教育の更なる活性化を目指し、平成28年度入学者選抜から、日本の高等学校等の生徒を対象に学校推薦型選抜(旧推薦入試)を実施しています。

出典:東京大学 学校推薦型選抜(旧推薦入試)の概要

背景には、都市部の中高一貫校をはじめとする上位進学校からの学生が多数を占めるようになり、多様性が失われることに対する問題意識があるようです。

学力試験ではどうしても中高一貫の進学校が有利だったり、私立学校や塾などへお金をかけられる家庭が有利になるなどという現状があり、金銭的格差や地域格差による機会損失を減らしたい意図もあるそうです。

特に、期待する学生像として書かれている内容に、これまでの学力試験のみの入学試験に対する強力な危機意識というかアンチテーゼを感じます。

期待する学生像

東京大学は、このような教育理念に共鳴し、強い意欲を持って学ぼうとする志の高い皆さんを、日本のみならず世界の各地から積極的に受け入れたいと考えています。東京大学が求めているのは、本学の教育研究環境を積極的に最大限活用して、自ら主体的に学び、各分野で創造的役割を果たす人間へと成長していこうとする意志を持った学生です。何よりもまず大切なのは、上に述べたような本学の使命や教育理念への共感と、本学における学びに対する旺盛な興味や関心、そして、その学びを通じた人間的成長への強い意欲です。そうした意味で、入学試験の得点だけを意識した、視野の狭い受験勉強のみに意を注ぐ人よりも、学校の授業の内外で、自らの興味・関心を生かして幅広く学び、その過程で見出されるに違いない諸問題を関連づける広い視野、あるいは自らの問題意識を掘り下げて追究するための深い洞察力を真剣に獲得しようとする人を東京大学は歓迎します。

出典:東京大学学校推薦型選抜のアドミッション・ポリシー

つまり、この入試が目指しているものは次の2点と言えるでしょう。

- 都市部に偏った入学者を是正し日本全国や世界から多様な人材を集めたい

- 東大に受かるために勉強した学生ではなく東大で学びたい学生に入ってほしい

そして明示はされていないものの、私も親として当事者ですが、中学受験の過熱に対する懸念のようなものも材料のひとつとして考えられているのではと想像できます。

出願について

全国や世界から多様な人材を集めたいというのが背景にあるため、ひとつの高校から出願できる人数に制限が設けられているというのが最大の特徴です。具体的には、最初の方にも書きましたが次の通りです。

- 1つの学校から推薦できる生徒は4名まで

- 男女はそれぞれ3名まで(2021年より2名から3名へ拡大)

- 1学部への推薦は男女各1名まで

制限の善し悪しは議論があるとは思いますが、これにより特定の学校や地域から多数の学生が入ってくることを抑止し、地方や海外などへ門戸を開けることが意図されています。

なお、推薦入試と聞くといわゆる指定校推薦と勘違いする人もいると思いますが、国公立の推薦入試は試験を受けた上で選抜される(=不合格もある)というのが指定校推薦と大きく異なる点です。

そして基本方針にはこう書かれています。

学校推薦型選抜の基本方針

京大学の学校推薦型選抜は,学部学生の多様性を促進し,それによって学部教育の更なる活性化を図ることに主眼を置いて実施します。実施に当たっては,日本の中等教育における先進的取組を積極的に評価し,高等学校等の生徒の潜在的多様性を掘り起こすという観点から,日本の高等学校等との連携を重視します。

学校推薦型選抜に当たっては,本学の総合的な教育課程に適応しうる学力を有しつつ,本学で教育・研究が行われている特定の分野や活動に関する卓越した能力,若しくは極めて強い関心や学ぶ意欲を持つ志願者を求めます。東京大学は,学校推薦型選抜で入学した学生が,東京大学,ひいてはグローバル社会の活力の源として活躍することを期待しています。

出典:東京大学学校推薦型選抜のアドミッション・ポリシー

決して学力が不要とは書いておらず、学力があった上で卓越した能力や関心・意欲がある人材を求めているということです。

このあたりが、ともすれば一般入試よりも難しいという声もある東大推薦入試ならではというところなのかなと思います。

スケジュール

入試スケジュールがきついという声も聞きます。こんな感じです。

- 第1次選考:

書類選考(11月)→合格発表(12月上) - 第2次選考:

面接試験(12月)・大学入学共通テスト(1月)

→合格発表(2月中頃)

第1次の書類選考に通ったあと12月中旬に面接があるので、少なくともここまでは推薦入試に向けた準備が必要です。その後大学入学共通テストを受験し、一般受験をするならその準備をする、という流れになります。

合格発表が国公立二次試験の直前、何なら私大入試の真っ最中になるので、推薦だから早く決まって楽、みたいなことは全くない感じです。

過去の合格者数

入試全体での合格者数の推移は次の通りです。

| 学校名 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 志願者数 | 256 | 253 | 240 | 267 | 173 | 185 | 179 | 173 | 173 |

| 第1次選考合格者数 | 174 | 180 | 178 | 177 | 133 | 127 | 135 | 129 | 149 |

| 最終合格者数 | 91 | 88 | 88 | 92 | 73 | 66 | 69 | 71 | 77 |

| 実質倍率 | 2.81倍 | 2.88倍 | 2.73倍 | 2.90倍 | 2.37倍 | 2.80倍 | 2.59倍 | 2.44倍 | 2.25倍 |

募集人員は100名程度とのことですが一度もそれを超えたことがなく、人数を集めるというよりも基準をクリアした人を合格させる方に重きが置かれていることがわかります。

また、2021年から出願基準が緩和され(男女それぞれ2人→3人)志願者数が一気に増えましたが、最終合格者数はそれほど増えていないため実質倍率は上がっているということになります。

2〜3倍という数字だけを見ればまあ普通の倍率に感じますが、各高校から超トップの子たちを集めての2〜3倍という倍率であることを考えれば、相当狭き門なんだと感じますね。

まとめ

ここでは東大の学校推薦型選抜(旧推薦入試)について、ランキングと仕組みをご紹介いたしました。

学校選びの際に大学合格実績を参考にすることは多々あると思いますが、学力要素だけではない学校推薦型選抜(推薦入試)や総合型選抜(AO入試)というのも今は無視できない時代になっています。

国立大学協会の基本方針には次のように書かれています。

その工程表では2021年度までに国立大学全体としてAO入試(「総合型選抜」)、推薦入試(「学校推薦型選抜」)の占める割合を入学定員の30%とすることを目標にしている。今後とも「学力の3要素」を多面的・総合的に評価するため、一定の学力を担保した上で、調査書等の出願書類に加えて、小論文や面接、プレゼンテーションなど多様な評価方法を活用し、これら学力試験以外の要素を加味した「総合型選抜」・「学校推薦型選抜」などの丁寧な入学者選抜の取組みを加速・拡大する。

出典:2020年度以降の国立大学の入学者選抜制度 -国立大学協会の基本方針-

既に2021年度は過ぎている中で入学定員の30%目標はまだ達成できていませんが、今後ともこの取り組みを加速・拡大するというのが明示されています。

東北大学は既に3割がAO入試での入学生となり今後も拡大していく方針のようですが、これが特別な例ではなくなる日はそれほど遠くないのかもしれません。

私立大学でも系列校を増やして内部進学を推進するなど一般入試枠は減少していく方向性であり、そういった動きも見た上で、じゃあ中学受験生としては学校選びをどうするか、というのを考えていく必要がありそうです。

ちなみにトップ10の顔ぶれを見ていて感じるのは次の点です。

海外大学への合格実績のある学校が上位に多い

これは、試験内容が海外大学の入試に似ているため対策がしやすいということなのかなと邪推します。人数的に見ればまだこれが主流だとは到底思えませんが、多様化する時代の中で、大学入試も変革の時期にあるということも踏まえながら、いろいろ考えていきたいところですね。

考えていく上でのひとつの材料になれば。

コメント