明日は1月10日、いよいよ埼玉を皮切りに関東の中学入試がスタートですね。そして、最大の受験者数を誇る栄東A日程の試験日でもあります。

ギリギリ投稿になってしまいましたが、栄東の今年の出願者数が確定しているので、数年前からの推移と共に見てみたいと思います。

栄東 A日程の出願者数

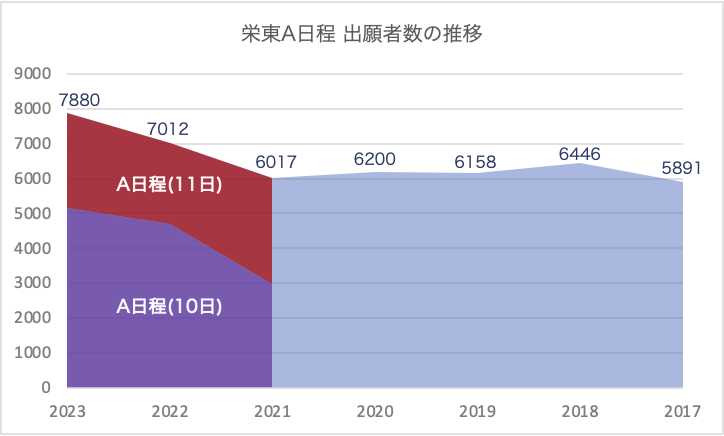

1月6日で既に出願は締め切っており、学校HPにて出願者数が発表されています。数年前からの出願者数をグラフにすると以下の通りです。

2020年までは1月10日の1日のみで6000人を集めていた試験ですが、2021年からは新型コロナ影響で2日間に分割して実施されています。ちなみに受験生は10日か11日かどちらか1日程にのみ出願が可能となっていて、受験生の重複はありません。

グラフを見ての通り、例年6000人前後で安定していたのが、昨年は両日程合わせて1000人ほど出願者が増え7000人を突破していました。そして今年はそこからさらに800人以上も増やしているようで、この分だと受験者数は間違いなく過去最多となるでしょう。これで合格者をどのくらい出すのか、実質倍率がどうなるかに注目したいと思いますが、まあ激戦ではありそうです。

募集定員は両日程合わせて140名となっていて、10日と11日で問題は異なりますが難易度は揃えているということで、一応どちらの日程を選んでも有利不利はないとのことです。

10日と11日どちらで受験するかは他の試験日程の絡み等で決めることになると思いますが、昨年・今年の動向を見る限りは1月10日を選ぶ受験生の方が主流というのが傾向のようですね。初年度となった2021年のみどちらの日程もほぼ同人数でしたが、これはこの年の1月10日が日曜日で塾の志望校対策講座の日程と被っていたためということらしく、この年がイレギュラーだったと結論付けられると思います。

ちなみに同じく1月10日試験の大宮開成①は昨年からマイナス129の2018名で締め切られたようです。そこだけを見ると地理的や難易度の観点からも大宮開成から栄東にシフトしたようにも見えますが、大宮開成①も昨年は大きく伸ばしていた(プラス492名)ので、トータルでこの辺りの学校が人気化している傾向は変わっていないという風に見えます。

受験当日の心得

あとは試験前日ということで少しだけアドバイス的なものを。心得というほど大層なものではありませんが、明日は3連休明けということで、湘南新宿ラインや上野東京ラインは遅延が起こりやすい日程だと思います。今年はそこに最大の人数となる日程が重なっているので、かなりの確率で遅延になると想定していた方がいいと思います。

それを考えれば精神衛生的にも余裕を持って学校に向かった方がいいと思いますが、学校側でも電車遅延は想定していてきちんと対応してくれるので、遅れても心配せず学校へ向かってください。

この辺りの詳細や、なぜ大丈夫と思えるかについては昨年の投稿をご覧いただければと思います。

この記事でも書いている通り、(私の知る限り)そもそも受験システムが他の学校とは一線を画していて、受験番号順などではなく到着順に教室に入って試験を受けられるよう考えられているので、遅延による影響は最小限に抑えられていると思われます。なので、万が一電車が遅延し試験時間に間に合わない状況になったとしても、イレギュラーではなく学校側の想定内として普通に対応してくれると思うので、焦らず心を落ち着けて試験に向かいましょう。

取り急ぎ、今年の受験生にお伝えしておきたいと思った内容だけ取り上げました。

いよいよ入試本番、みなさんが全力を出し切れることを祈っています。

【追記】2023年入試結果

本日(1月12日)合格発表があり、入試結果も公開されたので記載します。

合格者数と実質倍率

まずは合格者数から。実質倍率は、合格者数を受験者数で割った数字です。

| 2023年 | 2022年 | 増減 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 人数 | 実質倍率 | 人数 | 実質倍率 | ||

| 受験者数(10日+11日) | 7,689人 | 6,869人 | +820人 | ||

| 1年特待合格者 > 10日 > 11日 | 444人 > 322人 > 122人 | 17.32倍 > 15.79倍 > 21.36倍 | 389人 > 290人 > 99人 | 17.66倍 > 16.02倍 > 22.45倍 | +55人 > +32人 > +23人 |

| 東大クラス合格者 *1 > 10日 > 11日 | 2,184人 > 1562人 > 622人 | 2.93倍 > 2.70倍 > 3.50倍 | 1,844人 > 1366人 > 478人 | 3.08倍 > 2.81倍 > 3.85倍 | +340人 > +196人 > +144人 |

| 難関大クラス合格者 *2 > 10日 > 11日 | 2,265人 > 1602人 > 663人 | 1.57倍 > 1.46倍 > 1.85倍 | 2,465人 > 1724人 > 741人 | 1.46倍 > 1.37倍 > 1.69倍 | -200人 > -122人 > -78人 |

*1:実質倍率は、1年特待+東大クラス合格者での倍率

*2:実質倍率は、1年特待+東大クラス+難関大クラス合格者での倍率

主に昨年と比較して特徴的なところをコメントします。

*昨年データの倍率計算が誤っており、実際より高い倍率を出してしまっていました。大変申し訳ありません、お詫びして訂正いたします。訂正部分は黄色で塗った部分となります。また考察も違ってきますので書き直しています。

受験者数は増えたが倍率は下がっている

昨年より受験者数は増えましたが、合格者数も増えているため実質倍率は下がっています。これは、定員140人に対して合格者が4893人という、辞退者の多い前受け試験ならではの動きと考えられます。受験者数が増えた分は前受けの人が多いという判断によるということなのでしょうかね。いずれにせよ、”受験者増=難化”という単純な図式ではないというのは認識しておいていいと思います。

受験者数が増え実質倍率は上がっている

難関大クラスまで含めた合格者数は、昨年の3380人から3486人へと106人増加していますが、受験者数が増えているため実質倍率は1.46から1.57へと上昇しました。全体の難易度も上昇したと考えるべきかと思います。

特待と東大クラス合格が増えている

より上位である特待合格と東大クラス合格が増えていて、逆に難関大クラスは減っています。上位合格しやすかったと見ることもできますし、逆に受験生のレベルが上がっていたので上位クラスを増やしたと見ることもできます。この辺は塾の偏差値が出てくればわかりますかね(恣意的な操作がなく正しく反映されていればですが)。

11日の方が実質倍率が高い

昨年も今年もですが、明らかに11日の方が倍率が高くなっています。後述する平均点も踏まえても、11日より10日の方が合格しやすいのかなと見えるのですが実際どうなんでしょう。

平均点・合格基準点

平均点と合格基準点は次の通りです。

| 2023年 | 2022年 | |

|---|---|---|

| 受験者平均点(10日/11日) | 204.6/194.5 | 199.5/188.8 |

| 合格基準点:1年間特待合格 | 248 | 240 |

| 合格基準点:東大クラス合格 | 217 | 212 |

| 合格基準点:難関大クラス合格 | 193 | 187 |

平均点は若干上がったようですが、それより気になるのは10日と11日の平均点の違いですね。10点を越える平均点差がありながら合格基準点はどちらも一緒であるため、この数字だけを単純に見ると11日は合格しづらいということになります。

それに対しては、10日と11日で作問の難易度に差はなく、受験生の学力差があることによる(10日の受験生の方が学力が高い=平均点が高くなる)という説明がありました。10日は大宮開成①など他の学校との重複が多いため、埼玉県内の他校と併願する場合(つまり10日に他校を抑えた上で栄東を受ける場合)は11日を受験するケースが多そうです。それに対し10日は都内などからの前受けが多いと考えれば、10日の方が学力上位層が多いというのは整合性が合いそうです。まあそれにしても10点の差は大きい気がしますが、四谷大塚50偏差値では10日も11日も同じ54なので、合格ラインが同じということでは合っているんでしょうね。検証する術もないので実際のところはわかりませんが、もし少しでも気になるのであれば10日で受けておいた方が無難かもしれません。

科目別平均点は次の通りです。

| 2023年 | 2022年 | |||

|---|---|---|---|---|

| 10日 | 11日 | 10日 | 11日 | |

| 国語(100点) | 61.6 | 54.6 | 64.7 | 64.0 |

| 算数(100点) | 70.6 | 69.2 | 65.3 | 57.6 |

| 社会(50点) | 39.2 | 36.8 | 35.8 | 34.8 |

| 理科(50点) | 33.2 | 33.9 | 33.7 | 32.4 |

| 合計(300点) | 204.6 | 194.5 | 199.5 | 188.8 |

2022年に比べて国語がやや難化、算数がやや易化という感じでしょうか。2022年は算数、2023年は国語で10日と11日の差が出ていて、平均点が低めの場合に差が出やすいように見えます。

コベツバ入試問題解説

コベツバにて入試問題(算数)の講評と問題解説が配信されているのでリンクします。

*学校側からの要請で解説動画は非公開になったとのことで講評のみの動画に差し替えになりました。

1月10日(1日目)試験

講評についてポイントだけ簡単にまとめると次の感じです。

- レベルAが6割、残りがレベルBでやや難易度が高かった

- 思考力問題はなく全問が技術系

- [4]は早稲田や聖光学院で見た論点の問題、やったことがあるかどうかで差がついた可能性あり

- [5]は(1)を解いた上で、やや遠いが(2)は頑張れば解ける、(3)は答えまでが遠い難問

- 使っている技術は一般的なものばかりで、どこの塾でも練習してきたもの

- [4]-(2)(3)や[5]-(3)は解きづらい問題だったが、できなくても合格ラインを越えることはできるはず

- 攻略のカギは、レベルAをどう聞かれてもきちんと正解できる状態に仕上げること、緊張環境の中でそれが再現できること

1月11日(2日目)試験

- レベルAが7割弱、残りがレベルBで、1日目より2日目の方がやや易しかったのではないか

- 技術系中心だが4番が思考力問題

- [4]は思考力問題だがよく見かける問題でどこかで見たことがあるはず、もし見たことがなくても推論できる意図で出されている問題だろう

- いくつかレベルBの問題で答えが遠い問題はあるが、レベルAだけで7割前後あるのでそこを取り切れるかどうかで合格が決まる

- どこの塾でも掲載がある論点を、緊張する入試の中で使いこなせるかどうか

- 思考力問題はあるが(4番)、たくさん訓練したから解けるようなレベルではなく、全く苦手でなければ攻略できる(少なくとも(2)まではできただろう)

各問題の詳細はコベツバのサイトを見てみてください。

さいごに

受験生はおつかれさまでした。合格された方はおめでとうございます。

栄東が本命で無事合格!の方以外はこの先も続くことになると思います。ここでの経験を次以降の入試にぜひ活かしていただければと思います。

栄東B日程では、複数回受験の場合にプラス30点のゲタを履くことができます。リベンジの方は上の動画も参考に頑張ってください!

コメント