今週末の4月17日は、2022年度の第1回志望校判定サピックスオープンですね。ここで、基本情報・結果データをまとめてお送りします。

2022年 第1回志望校判定サピックスオープン

志望校判定サピックスオープンとは何か、特徴、過去データ等については次の記事を参考にしてください。

6年生で実施されるサピックスオープンは、前期2回が志望校判定、後期4回が合格力判定という名前がついています。

合格判定のための持ち偏差値の基準となる模試はあくまで6年生後期の合格力判定サピックスオープンで、前期の2回は名前の通り志望校を考えるための模試という位置付けになっています。

基本情報

日程:2022年4月17日(日)

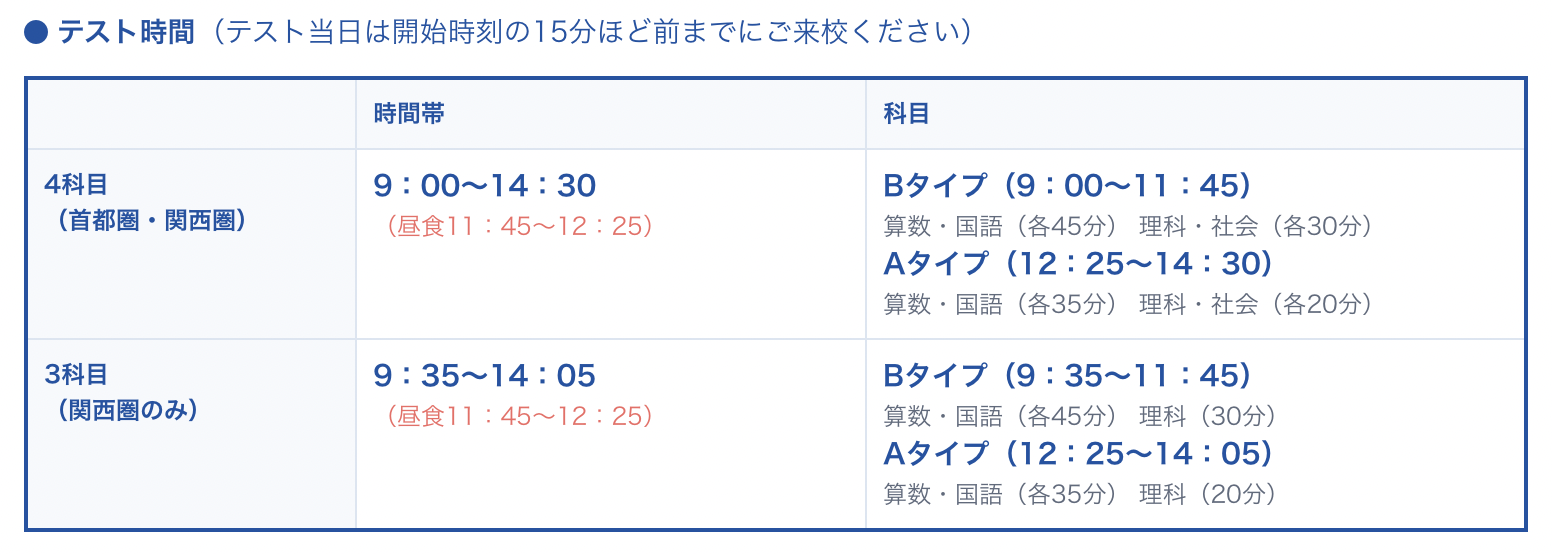

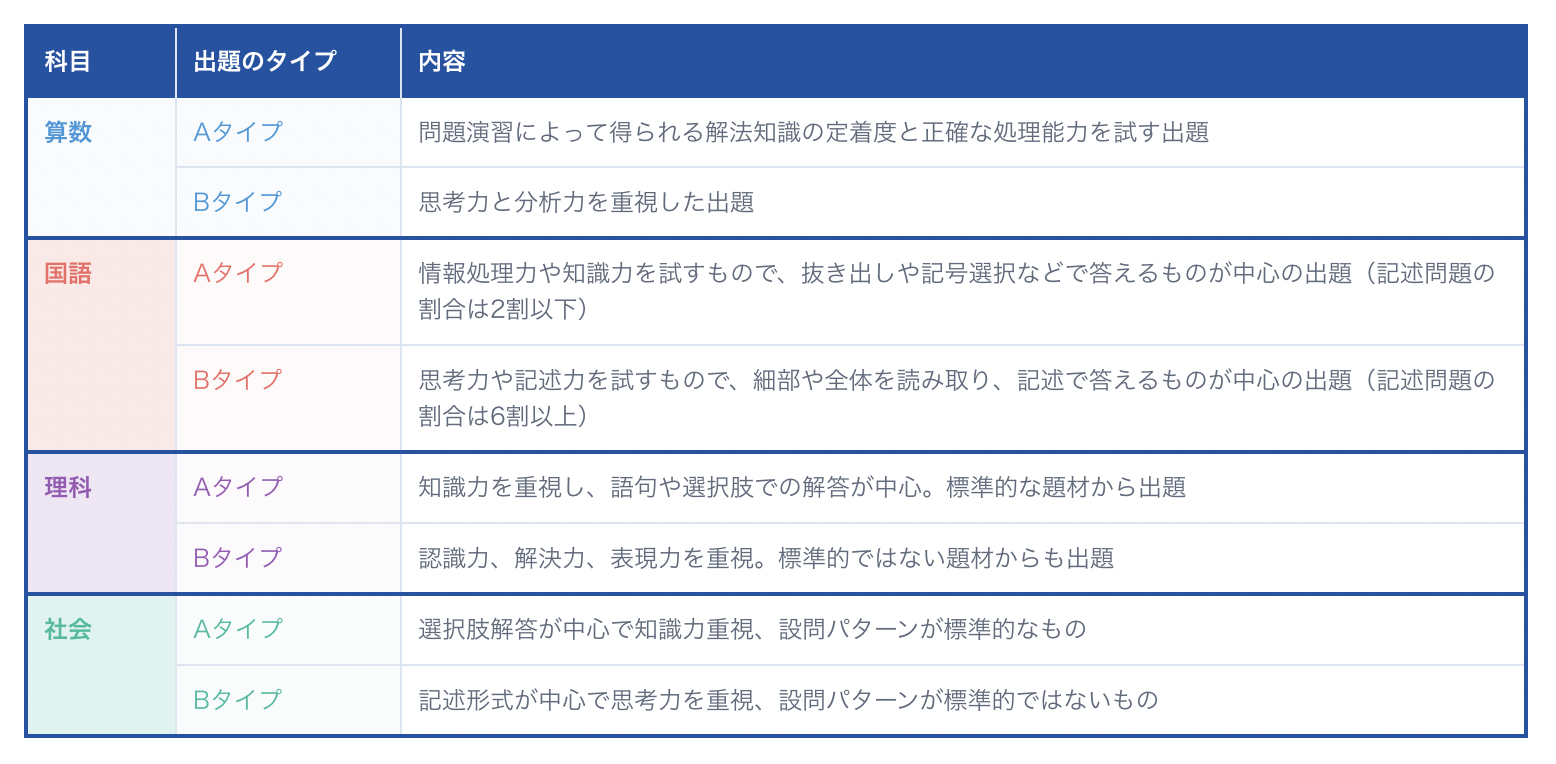

テスト科目:

知識・技術系のAタイプと記述・思考力系のBタイプというタイプ別の試験によって、志望校の方向性を測ることのできる試験になります。

受験料:6,050円(税込)

試験翌日には採点前答案が公開されるので、それを見て自己採点をすることができます(よって問題用紙に答えを書いてくるのは必須ではありません)。その辺りを踏まえて、解き直しのスケジュールを立てておくのがよいのではと思います。

昨年度(2021年)の情報

参考までに、昨年度(2021年)の情報を上げておきます。

総数 :7,326名

4教科受験:7,299名

4教科男子:4,210名

4教科女子:3,089名

受験者数は下期も7500人前後だったので、年度内では大きくブレることなくこのくらいの規模感です。合不合が15000人前後なので、おおよそ合不合の半分といったところです。

| Aタイプ | Bタイプ | |

|---|---|---|

| 算数(150点) | 73.3点 | 59.6点 |

| 国語(150点) | 83.8点 | 63.0点 |

| 理科(100点) | 52.7点 | 54.1点 |

| 社会(100点) | 51.4点 | 53.3点 |

| 4科(500点) | 261.2点 | 230.0点 |

回により違うかもしれませんが、算数・国語はBタイプの方がやや点が出にくそうです。Aタイプは5割〜6割前後、Bタイプは4割を切ることもありえるという感じですかね。

ちなみに持ち偏差値というのは6年下期に4回行われる合格力判定サピックスオープンの偏差値平均のことを言うので、今回のサピックスオープンは該当しません。今回はあくまで現時点での学力と、Aタイプ/Bタイプを判定するためのテストと考えるのが良いでしょう。

昨年の我が家はこの模試で初めてサピックスの試験を受けました。とても難しいのかもと多少構えて受験しましたが、難問奇問の類ではなく四谷大塚と同じようなテストでした(当たり前ですが)。

初めてのテストなのであまり参考になる数字ではありませんが、一応偏差値を書いておくと、Aタイプ4科が51、Bタイプ4科が57、A+Bで54という結果でした。

初めてにしては上々と見るのか、四谷模試よりだいぶ低いと見るのかで全然違いますが、特にAタイプは外部生には厳しいのではという気もしたのと、もともと今回は成績は度外視しよう(まずは受けることに意義がある)と思っていたので気にしないことにしました。

それよりは、サピックスの集団でもそこそこの位置でやれるということで自信を持てたというのが個人的には大きかったかなと思います。

その意味で、特に上位校を目指す場合は、外部生でもサピックス模試を一度は受けてみて目安を持っておくというのは必要なプロセスではと思います。本番で初顔合わせして、サピックスは優秀な人たちなんだろうと勝手に不安に駆られて自滅しまうのでは非常にもったいないので。

2022年 結果データ

プロ講師の講評が出ているので参考にしてください。明快でわかりやすいコメントが多いので、問題の分析と復習計画の参考にできるのではと思います。

コベツバの講評

A問題

- レベルAが7割、残りがレベルBで標準的な内容。通常のマンスリーや組み分けと難易度は変わらない、難しすぎる問題もなかった。

- 特徴的なのは(A問題には)思考力問題がなく、場合の数も技術系

- それぞれの問題には、必ずテーマ・論点があるので、ポイントをうまく使えなかった場合は必ず見直して解決できるよう復習してほしい

B問題

- レベルBが6割、Aが3割、Cが1割と、思考力問題はBの比重が高くなるが今回もその通りだった

- ただし純粋思考力は[2]のみ、それ以外は半ば技術寄り

- [1]は(1)を書く中で規則の発見ができるかどうか

- [3]は判定方法を知っていればすぐに解けた、知らなくても誘導に従って解けるかどうかを問われている

受験ドクターの講評

A問題

- 35分の中で取捨選択しながら素早く解いていく必要あり

- [1]の計算をいかに気持ち良く抜けられるかでその後の問題のパフォーマンスにも大きく影響してくる ⇒ポイントは、①計算過程を書き分ける、②分数の計算に習熟する、③計算の順序をきちんと判定する

- [4]は解きやすかったのでこれに時間をかけるのが良かったのではないか

- 入試の速さの問題はより複雑になり長文になっていくので必ず作図し整理する訓練が必要、難関校を目指していれば[6]をきちんと復習してほしい

- 平均点予想は低めに見積もって70〜70代前半

B問題

- 時間はたっぷりあって取り組みやすかったのではないか

- 入試では誘導問題が多いが普段のテキストではできないので、今回のような機会に誘導問題を練習する

- 平均点予想は75点

A問題

- 外山滋比古の文章は通常はやや難だが、受験国語ではよく出てくるので経験値がある子は多く、その意味で標準的な難易度だと言える

- この時期はAでどれだけ積み上げられるかが重要、Aの得点を少し気にした方がよい

- 前半で点を取って後半で落とすのが今回多かったパターンではないか

- 90点くらいは取れてほしい問題

B問題

- [1]筆者の意見が明確に書かれている説明文

- [2]類推しなければいけない(点と点をつなぎ合わせる論理を自分で組み立てる)物語文で、わからない子は全くわからなかっただろう、記述は全て難しい

- 類推力を一番求められる学校は筑駒、次に桜蔭(麻布や開成はヒントあり)

- 平均点予想は55〜60点あたり

A問題

- 知識だけではなく計算も入っているが、基本的な問題が中心

- 試験時間が20分なので計算問題(てこと滑車)をいつ解くかで点数配分が変わるのではないか

- 各分野抑えておいてほしいポイントが出題されているので、間違えた問題はしっかり復習すべき

- サピックスオープンは9月以降も時間との勝負の問題が多くなってくるので、どの問題から解くかを考え、苦手分野をつくらず確実な知識で対応できるようにしたい

- 難易度は普通だが時間勝負なので伸びないとの予想から、平均点は47〜52点あたり

B問題

- テーマが様々、選択肢が複数のもの、記述などボリュームのあるタイプの異なる問題

- [3]で化学計算、[4]で電流回路の繋ぎ方など苦手な子が多いところが狙われた

- SDGs・環境問題に関しては来年度入試で出ると予想して作ったのではないか

- [2]分量が多かった、[1]は速めに解ける問題、[3][4]一部取りやすいが一部難しい問題が混ざってくる問題ということで、時間の使い方や問題の選択の仕方で点数が大きく変わってくる難しいテストだった

- 平均点予想は45〜50点くらい

A問題

- 全30問を20分で解くので時間が厳しいテスト

- 分からない問題をどんどん飛ばして進めていくことも必要

- 平均点予想は50点前後

B問題

- 初めて書く場合はなかなか難しかったのではないか

- 知識ではなく資料を読み取る問題(4)は重要

- 「2つの資料を見て」の場合(6)は必ず2つの資料に言及しなければならない

- SDGsに絡む記述(11)は今回の結果に関わらず書けるように訓練してほしい

- 全体的には書きづらい・読みづらい問題が多く平均点予想は45%を切るのでは

コメント