今週末に開催される合格力判定サピックスオープンについて、基本情報・結果データについてまとめてお伝えします。

- テスト受験前に試験内容を理解しておきたい

- 受験したあとどんなテストだったかを知りたい

- 6年生の模試について情報収集したい

試験後に結果情報を更新します。試験前の準備とともに、受験後の問題内容・難易度の把握にもご活用ください。

2023年 第1回合格力判定サピックスオープン

合格力判定サピックスオープンとは何か、特徴、過去データ等については次の記事を参考にしてください。

6年生で実施されるサピックスオープンは、前期2回が志望校判定、後期4回が合格力判定という名前がついています。合格判定のための持ち偏差値の基準となる模試は、6年生後期のこの合格力判定サピックスオープンとなります。

全4回の模試で重要単元を網羅するということなので、全ての回を受験することが基本となります。

基本情報

日程:2023年9月24日(日)

| 科目 | 午前の部 | 午後の部 | 試験時間 | 配点 |

|---|---|---|---|---|

| 国語 | 9:00〜9:50 | 13:30〜14:20 | 50分 | 150点 |

| 算数 | 10:00〜10:50 | 14:30〜15:20 | 50分 | 150点 |

| 社会 | 11:00〜11:40 | 15:30〜16:10 | 40分 | 100点 |

| 理科 | 11:50〜12:30 | 16:20〜17:00 | 40分 | 100点 |

受験料:6,050円(税込)

*サピックス生はSS特訓の一環として行い、受験料はSS特訓受講料に含まれています。

| スケジュール | |

|---|---|

| 申込締め切り | サピックス生(抽選):8月17日(水)〜8月23日(水)10時 サピックス生(先着):8月27日(日)〜9月13日(水)10時 一般生(中学校会場):8月31日(木)〜9月15日(金)10時 一般生(校舎会場) :8月31日(木)〜9月23日(土)10時 |

| 採点前答案の公開 | 9月25日(月) 15時 |

| 採点後答案・ 成績速報の公開 | 9月27日(水) 15時 |

| 個人成績表配布 | サピックス生:9月30日(土) 授業時 一般生(個人申込):9月30日(土) 頃に普通郵便で発送 一般生(塾申込) :塾で受け取り |

| 入試動向動画 | 10月7日(土) 10時 |

試験翌日には採点前答案が公開されるので、それを見て自己採点をすることができます(よって問題用紙に答えを書いてくるのは必須ではありません)。その辺りを踏まえて、解き直しのスケジュールを立てておくのがよいのではと思います。

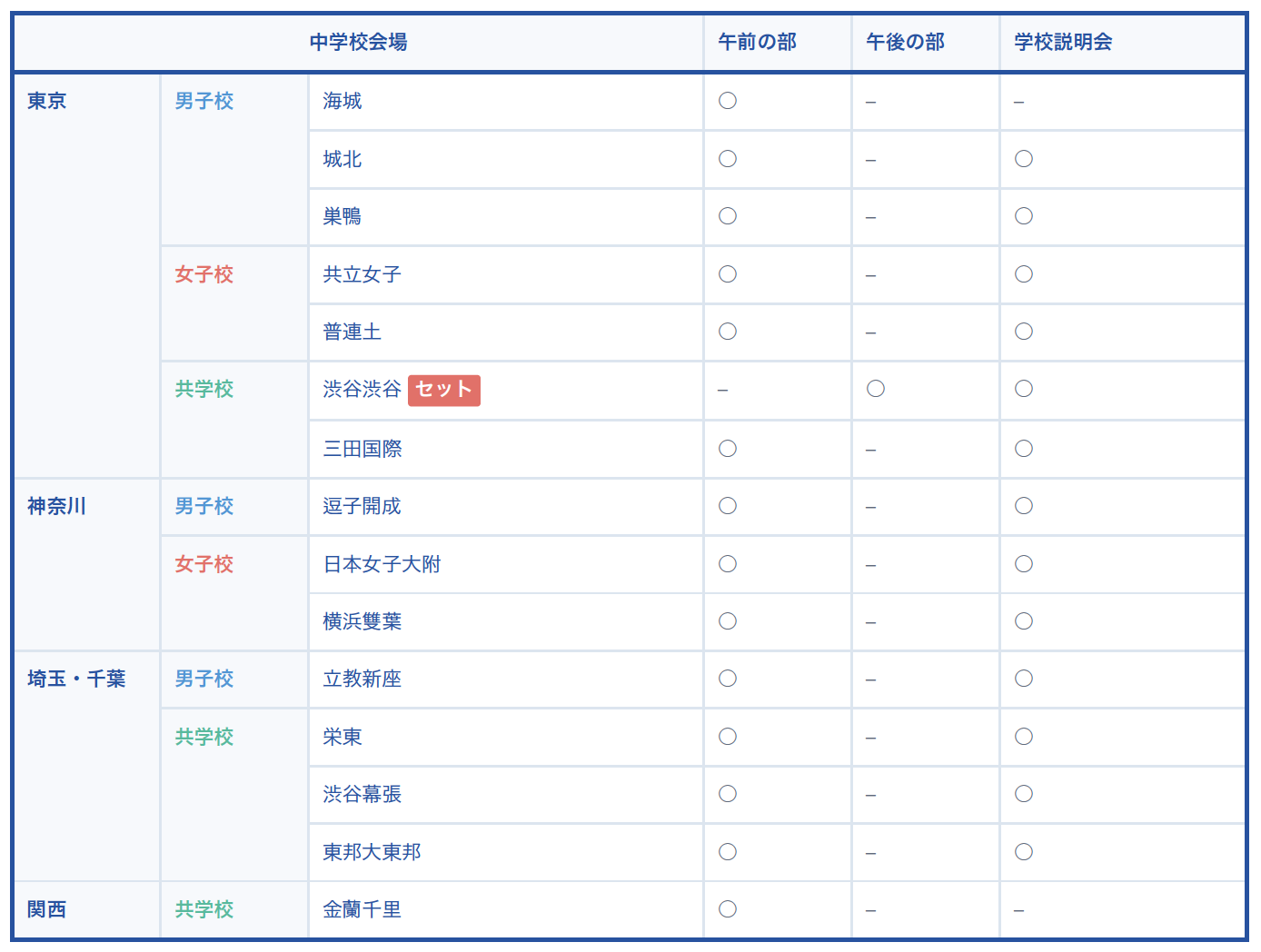

中学校会場

試験会場はサピックス校舎のほか、中学校会場を選択することが可能です。試験慣れという意味でも中学校会場を選ぶ意義は大きいですし、学校説明会を開催する学校もあるのでうまく利用できると良いですね。

本模試での中学校会場は以下の通りです。

結果データ

平均点

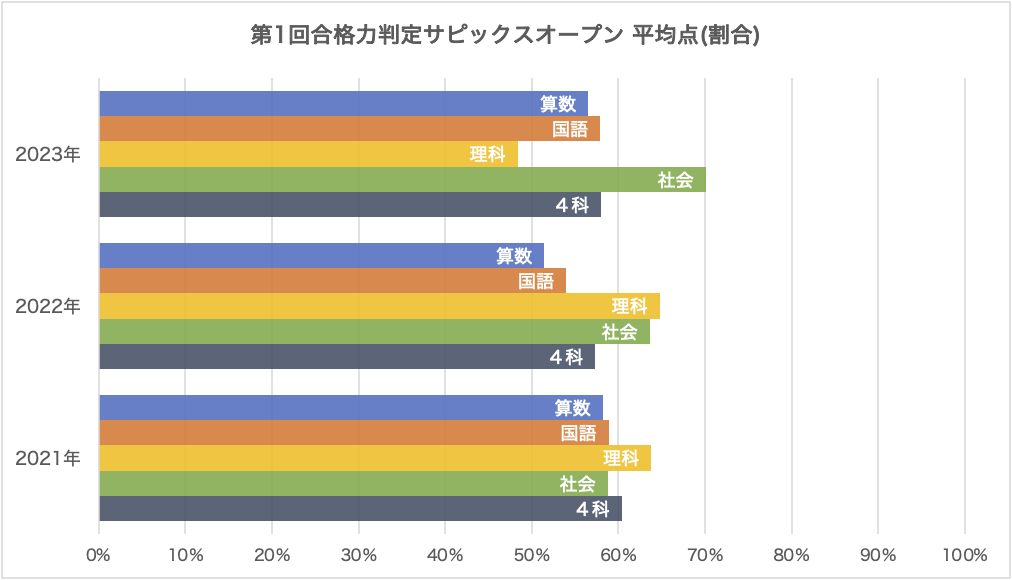

過去の科目別平均点は以下の通りです。

| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |

|---|---|---|---|

| 算数(150点) | 84.8 | 77.2 | 87.3 |

| 国語(150点) | 86.9 | 81.0 | 88.3 |

| 理科(100点) | 48.4 | 64.8 | 63.8 |

| 社会(100点) | 70.1 | 63.6 | 58.8 |

| 4科(500点) | 290.1 | 286.7 | 302.0 |

平均点は6割前後で安定しています。2023年は理科が5割を切っていて難しく、社会が約7割と易しい問題だったようです。

2023年度試験の講評

以下は今回の試験内容についてのプロによる講評です。テスト終了後に更新します。

受験ドクター講評

受験ドクターの講評を簡単に要約します。

全体講評・平均点予想

- 全体を通して設問自体はそれほど難しくはない、ただ設問の置き方が[4]のように戸惑うものであったり、[3]など外側の情報を知っているかによって読みの深度が違ってくることから、思ったように点が伸びないかもしれない

- 平均点予想は85〜90点(90点に近い)

[1] 漢字

- 難しかった、日常会話で大人が使っているものだが読み書き・意味を合わせて覚えなければいけない

[2] 物語文

- 物語文にもキーワードはあり作問者の意図を見抜くヒントになる、今回は闇・光という対比や「加工」という言葉による対比

- 問題自体は易しかった、標準的な難度

[3] 説明文

- 勉強するための意味について語っている文章

- 勉強することとは自分の中の先入観や偏見など捉われているものから解放され、純粋なる知的探究によって自分の周りにあるものに懐疑的になり壊していくことによって自分が変わっていけるものである

- 読みやすいとまでは言えないが、設問はそれほど難しいものではなかった

[4] 総合?

- [2]と[3]を通して共通点を見出す問題

- 公立中高一貫校などで国語から離れて好んで出される問題だったが、最近では雙葉など(私立でも)出されるようになってきた

- [2]では周りを気にせず自分は変わっていけるという点、[3]で勉強することによって自分が正しいと思っていたことを疑いそれによって殻を突き破っていけるという点、これを使ってまとめていくことで答えが出る

全体講評・平均点予想

- 40分ということで通常のテストより時間はあるが、しっかり読まなければいけない・計算しないといけない・知っていなければいけないという、理科の力が試されるテストだった

- ひとつひとつ大事なところや知っておいてほしい、理解してほしい問題が揃っていた

- 平均点予想は48〜53点前後

[1] 環境問題・SDGs

- 受験しようとしている学校がSDGsに積極的であればしっかり知識を入れておきたい

- (4)キャップのマーク、(5)ペットボトルの分別の仕方、(6)生分解性プラスチックという言葉などは覚えておきたい

[2] 化学(気体の性質・燃焼の計算)

- (3)で単位をつけてきちんと準備できたか、重さの比が2gと16g、これが24Lの水素の重さ・12Lの酸素の重さに結びつけてこの後の問題に使えたかどうか

- (3)③を解くときに覚えてほしいのが質量保存の法則

[3] 物理(浮力・ばね)

- 浮力の基本(浮力の大きさは押し除けた液体の体積×液体の密度)がわかっているか

- (2)注意は③、浮かんでいるときは重さと浮力が等しい、ただ液体の密度が異なるので中に入る体積がかわる

[4] 物理(光)

- 夏休みに学習した光単元がここでレンズとして出てきた

- 特に注目は(2)と(6)の対比、似たような問題を出しているが答えはかわる

[5] 総合(生物・地学・化学)

- サンゴの共生関係・成長・白化現象について網羅した問題

- サンゴについては多くの学校で出てくるので、解けなかったとしてもこれで学習して覚えてほしい

[6] さくらについて

- 一見生物分野と思うが後半に計算が入っていたり細かいところが問われる

- (6)の計算問題に時間が残せたかが大事、この手の問題はやり方が書いてあるのでその通りに計算していけば確実に出せる

全体講評・平均点予想

- [3]は新しい話題で取りづらいところもあったが、全体としてはキーワードも正誤判定もストレートなものが多かった

- 平均点予想は50台前半

[1] 地理(工業や貿易)

- 工業地域・工業地帯とその特徴、都市ごとの代表的な工業が幅広くオーソドックスな問題として出ているので復習に役立ててほしい

- エネルギー問題・貿易は昨今の電気代高騰や円安により狙われやすいところ

- 環境問題の事象と発生原因、対策などはセットでもう一度確認してほしい

[2] 歴史(通史・文化)

- キーワードは答えやすいもの、正誤判定も消去法が効きやすいものだった

- 貨幣の質を下げることがどういう流れで庶民の生活を苦しめることになるかを確認

- 元禄文化・化政文化の代表的作品は混同しないようにもう一度確認

- 新紙幣に絡んでキャッシュレスのメリットや今後の展望などを記述で書けるように

[3] 直近の話題

- 事務総長の名前が写真で判別できるように

- 国際機関で出やすいのは今はNATO(少し前はWTO)

- エネルギー絡みでオイルショックやOPECが出題される可能性は十分ある

- ウクライナの国旗・場所・大統領などは100%書けて判別できるように

全体講評・平均点予想

- 全体の難易度は穏やかだったのではないか

- 取れるはずのところをミスなく、早い時間で切って[4]〜[7]までを解き切るだけの時間を捻出できたかがポイント

- 単にミスしたとか時間が切れたとかではなく、どこを時間短縮すべきでそのために何をすべきだったのかをもう一度整理してほしい

- 平均点予想は85〜90点

[3] 図形:(1)折り返す前が書いていないこともあるので必ず書く

[4] 売買損益:きちんと整理して落ち着いて考えればできたのでは

[5] 流水算:簡単な図を書く(同時刻にマークして作図)、速さの表をしっかり整理するのが大事

[6] 平面図形:難度は穏やかだった

[7] 規則性:一見ややこしく見えるが、わからなければ書いてしまえば(1)(2)は正解できる

コベツバ講評

コベツバによる算数の講評です。

- レベルAが約100点、レベルBが約50点という構成

- (珍しく)ほぼ全ての問題が技術系、敢えて言えば[7]-(3)が規則性を発見させる思考力問題

- 6年生後半ということでザ・典型問題は少なく、ちょっとずつひねってあり解き方を迷うような問題が多かった印象

- それぞれの技術が手の内に入っていて、ちょっと違う切り口でも使うものがわかるかどうかが、レベルAに対応できるかどうかの分かれ目になった

- 武器が自分のものになっているか、自分の型・自分の土俵で解くことができているかが問われた印象、レベルBではないが意外とできる・できないが分かれるかもしれない

- 難関校になるほど典型題を少し変えてくる(がレベルAの)問題を出してくるケースが多いので、対応できるように分厚い基礎力を作ってほしい

本家のサイトで詳しい難易度が公開されています。また、[1]〜[4]までの解説が無料配信、[5]以降は有料で配信されています。

コメント