有名な林修先生が「女の子は中学から私立に行っておいた方がいい」というのをテレビで発言し、それが賛否両論を巻き起こしているらしいです。

これについて、ジェンダー平等の時代にそぐわない発言だとか、そもそも庶民感覚がないみたいなことまで散々言われているみたいですが、若干矛先がズレている感もあります。わざわざ炎上に乗っかって火の粉を被ろうなどという気持ちは全くありませんが、女子の高校受験が厳しいという話は個人的に興味があるので、実際に数字を見ながら考えてみたいと思います。

そもそもの内容

まずは一次情報に当たるべき、ということでTVerで番組(フジテレビ系ぽかぽか、9月5日放送分)を見てみました。ノッチの奥さんとのやりとりをざっくりまとめるとこんな感じです。

「小学校4年生の下の子がいるんですが、お姉ちゃんと違って中学受験を嫌だと言っている。長い時間勉強するのが嫌、お姉ちゃんの受験をずっと見てきたので、あんなに頑張らなければいけないのかと。」

「私としては、爬虫類とか昆虫とか動物が大好きなので、そっち方面の職種につくなら中学受験してそういうルートに学校に行くべきじゃないかと思って、(中学受験を)勧めたい。その勉強を進めるためのアイデアをいただきたい。」

「今の東京の状況を考えると、女の子はできたら中学から私立に行っておいた方が良い可能性が高いんですよね〜」

「男の子は割と高校からでも何とかなるんですけど、高校からの募集をやめてしまった私立中学が非常に多くて、中学で入っておかないと、高校からは男の子より女の子の方が厳しい現状があるんですよ」

「(女の子は)高校からだと選択肢が狭くなるけどそれでもいいのと、中学からの方が割と道が広げやすくなるけど、それでもどうするのと本人によく聞いてみたらいかがですかね」

会話している中なんでもう少しやり取りはありますが、ざっくりこんなところでしょう。

で、ネット炎上あるあるだと思いますが、「女の子は中学から私立に行った方がいい」というところを切り取られて、男子と女子を区別した発言が時代錯誤だとか、私立を勧めたことから庶民感覚がないだとか、色々言われているといった状況のようです。

ちなみにこの手の記事でよくあるのが、匿名の専門家っぽい肩書きの人による謎のコメントで、上のニッカン現代の記事でも大手学習塾の幹部とされる謎の人物が、

「ああした言い方は受験業界にとってもマイナス」

「庶民感覚に欠ける」

「女子だからこうすべきという言い方は、はっきりいってまずい。そもそも、時代の流れからもかけ離れている」

とか、何の根拠も示さずに何となく火に油を注ぐ方向のコメントを残している構図です。本当に大手学習塾の幹部が言っているのか、そもそも誰かが言ったことなのかも追及できない話ですが、肩書きで権威を持たせた上で何となく正当な話をしているかのように見せるというのは、この手のメディアではよくある手法の気がします。

上のやり取りを見てわかる通り、林修先生が男女差別しているとか公立より私立がいいとか言っているわけではなく、娘に中学受験させたいという親御さんに対し背中を押しているだけなので、騒ぎ過ぎな気がします。

まあそれはともかく、燃えている最大のポイントは、「女の子は」と限定したところにあるということのようです。中学受験という商材自体がそもそも燃えやすい性質を持っていると思うので、そこへ「女子の場合」というジェンダーの話が絡んだことで、より可燃性が増したということでしょうね。

ところでこの「女子は中学受験の方が良い」=「女子は高校受験が厳しい」というのは、中学受験に関心のある方なら聞いたことがある人も多いかと思います。ということで、ようやくここから本題ですが、実際に数字で確認してみようと思います。

高校入試の男女別定員

この手の話のとき、まず話題に上るのが豊島岡女子の高校入試撤退です。これは2022年度入試から豊島岡女子が高校入試をやめ中学入試のみにしたことで、偏差値上位の女子進学校で最後まで残っていた1校がなくなり、女子上位層が選べる女子校がなくなったという話です。

男子進学校でも同じように撤退が相次いではいますが、開成などがまだ残っているためか、女子ほど騒がれてはいません。女子の問題についてはそれよりも別の大きな要因があると個人的に思っていますが、それも含めて確認してみます。

成績上位層で影響が大きいという話なので、サピックス中学部の偏差値表を使って、上位の学校からリスト化し、高校入試の男女別定員を比較してみます。全てはやり切れないので、MARCH附属校の下限となる偏差値44までを集計対象にしました。また対象は首都圏の学校に絞ります。

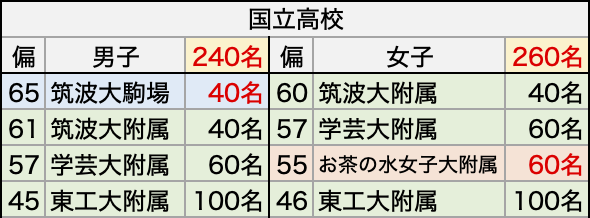

国立高校の定員比較

まずは国立の高校からですが、男子・女子とも4校ずつが集計対象でした。

男子校は筑波大駒場がありますが、女子校もお茶の水女子大附属があるので、定員は240名:260名ということでほぼ同数というか、ここではむしろ女子の方が枠がやや大きかったりします。

私立進学校の定員比較

次に私立高校の進学校です。ここが豊島岡女子の話にあった私立進学校のエリアで、林修先生も「高校からの募集をやめてしまった私立中学が非常に多くて」と話していたところです。見てみましょう。

*1 渋谷幕張は全体定員(295名)から中学入試定員(215名)を引いた人数です

*2 栄東は全体定員(400名)から中学入学定員(240名)を引いた人数です

*3 西武文理は全体定員(380名)から中学入学定員(65名)を引いた人数です

確かに女子校が一校もなくなっているので、男子校の分だけ男子枠が多くなっています。もっと言えば、よく見ると埼玉・千葉の学校が非常に多く、女子については東京都内の学校は広尾学園しかない(しかも定員は男女合わせて40名のみ)という状態。これだと実質的に選択肢がないと感じる人が多くても不思議はないと思います。

ただそうは言っても男子校も5校で415名分しかありません。都内に絞れば305名分で、これは中学受験での開成1校分(300名)とほぼ同じです。女子校ゼロは確かにインパクト大きいですが、とはいえ男子もなかなか厳しいです。

そして学校名を眺めれば中学受験でもよく見る名前ばかりで、中学からの方が募集定員が多いところがほとんどです。ということで、今の首都圏の受験の実態としては、私立進学校は主戦場が中学受験に移っているんだというのが改めて確認できました。男女では、男子の方が多少選択肢が残っている、くらいの違いに感じます。

高校受験の場合、私立は上位校以外、併願優遇とか確約とかいう仕組みで、都立・県立が落ちたときの保険のような感じで使われることが多いと聞きます。というところから見ても、このあと触れる附属校以外は積極的に選ばれている感じではなさそうです。

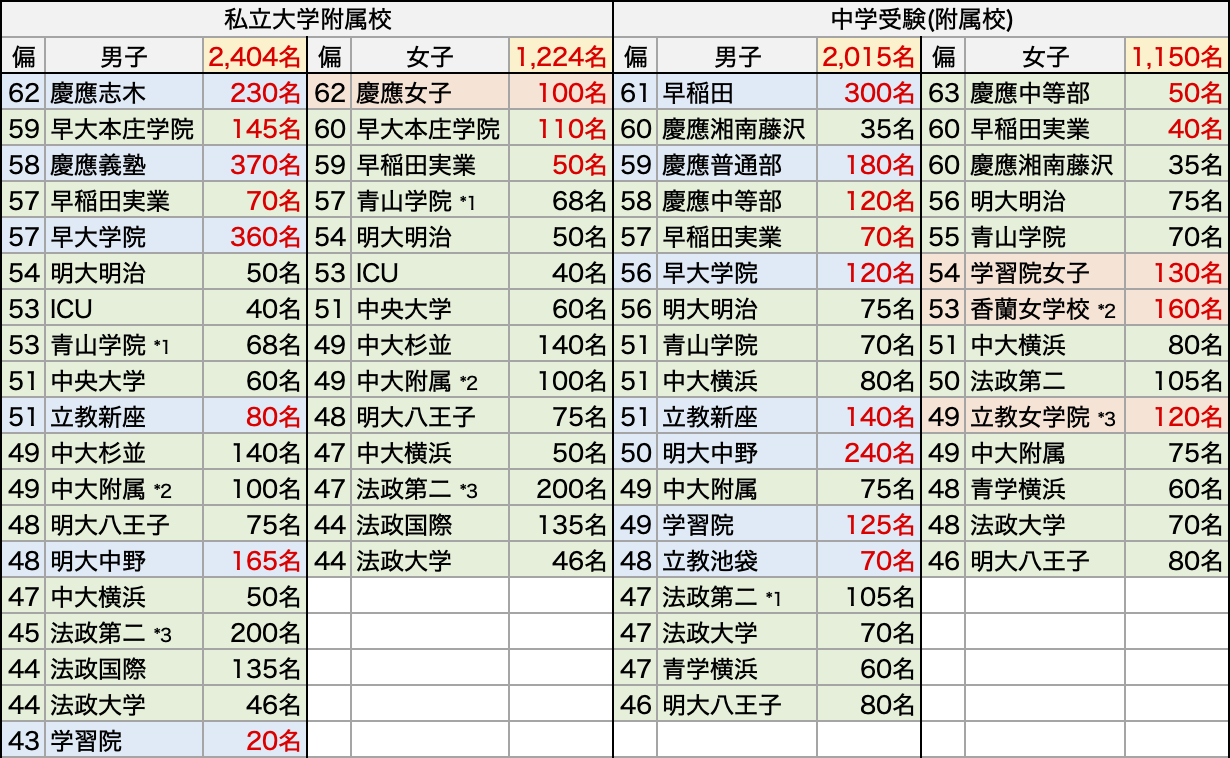

私立大学附属校の定員比較

上で見た通り、私立進学校の主戦場は中学受験に移っていて、上位校のボリュームは大きくありません。代わって大きな存在感を持っているのが附属校、ということでこちらをご覧ください。ちなみにGMARCHで見ることもあるので、偏差値43の学習院高等科も入れました(まあ誤差といえる人数ですが)。

*1 青山学院高等部は2024年度より、推薦80→65名/一般80→70名へ変更

*2 中大横浜(高校)は2024年度より、推薦35→30名/一般A35→30名/一般B45→40名へ変更

*3 法政第二(高校)は2024年度より、男子250→200名、女子145→200名に変更

このほか青山学院系列の浦和ルーテル学院や、大学との提携関係を持つ学校もありますが、推薦枠が大きくないのでここでは割愛します

ここは学校の数も定員も多く、東京都内の学校が抜けていることもないので、やはりここが私立の高校受験における主戦場だと感じます。

そしてここで最大のポイントになるのが男女の定員差です。男子が約2400名とかなりのボリュームがあるのに対し、女子は私立進学校より少ない約1200名となっています。男女では実に倍ほどの差があります。

どこで差があるかは赤字にしたので分かると思いますが、男子校が6校に対し女子校が1校というのが最大の要因です(共学校で男女差を作っている学校もあります)。そしてここが核心だと思うので、後でもう少し深掘りします。

都立高校の定員比較

最後に都立高校ですが、ここは上位生のボリューム感を見たいため触れておきます。次の記事の通り、都立高校は2024年度入試から男女別定員をなくすことが決まったとのことです。

ちなみに2023年までのデータは次の通りです。

そしてこの定員のまま男女比が1:1になると、1,383名:1,383名となります。

この偏差値で挙がってくるのは都立高校の中でもトップ圏の学校だけですが、これだけでも100人近くの差が出ていたことがわかります。何となく合格点の不平等があるという話は聞いたことはありましたが、定員差まであるとは知りませんでした。

他のデータも踏まえれば理不尽としか思えない制度ですが、とりあえず解消されたということなので、ここは一旦矛を納めましょう。

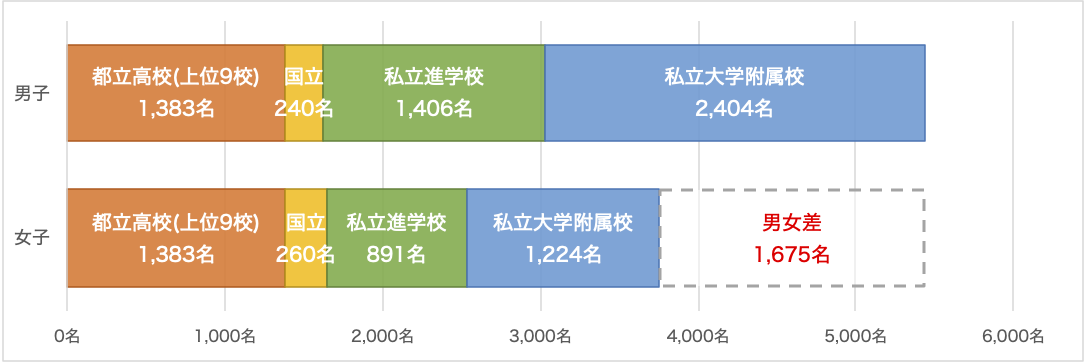

男女の定員数をグラフで見る

さて、ここまでのデータを、もう少しわかりやすくグラフ化してみます。公立は都立高校だけですが、都内在住の上位層の受験生という想定でボリューム感を確認できればと思います。

サピックス偏差値44以上(+学習院)ということでラインを引いていますが、都立の進学指導重点校7校(+上位2校)やGMARCH付属校がその基準ラインになっているので、中学受験を考える家庭で意識するラインとも大きなズレはないと思います。

いかがでしょう。合計数字は男子5,432名に対し女子3,757名となり、女子の定員は男子の7割程度です。2023年までは、さらに都立高校でプラス100名の差があったということになります。

こうして見ると、都立高校で騒いでいた点など霞んでしまうほど、別のところで大きな男女差があるのを感じます。そしてこれこそが、女子の高校受験が厳しいと言われているものの実態だと言えるのではないでしょうか。

私立高校や附属校へ行けるのは裕福な家庭の話だから一般世帯には関係ない、といった見方をされることもあるかもしれませんが、そういう裕福な家庭の子が、私立枠が狭いために都立や国立に流れてくる動きも当然あるわけなので、そうなれば都立も上位の方が激戦になり、玉突き的にこれが下に波及していくと考えられます。

ということで、都立だ私立だと別々に考えるのではなく、これは全体で見るべき話じゃないかと思います。

大学附属校の深掘り

私立高校、特に大学附属校の高校受験で大きな男女差があるのはわかりました。そしてその最大の要因は、高校受験だと男子校が6校あるのに対し、女子校は慶應女子の1校(しかも定員100名)しかないというところにありました。

ここで浮かぶ疑問は、附属校に女子校はないんだっけ?ということですが、実は女子校は中学受験の方にいくつかあります。ということで、ここからは中学受験もあわせて、大学附属校の定員について見てみます。

中学受験との比較

まずは同じように中学受験で募集している学校をリストアップし、高校受験と並べてみます。

*1 青山学院高等部は2024年度より、推薦80→65名/一般80→70名へ変更

*2 中大横浜(高校)は2024年度より、推薦35→30名/一般A35→30名/一般B45→40名へ変更

*3 法政第二(高校)は2024年度より、男子250→200名、女子145→200名に変更

*4 法政第二(中学)は2024年度より男子140→105名、女子70→105名へ変更

*5 立教女学院は2024年度より110→120名へ変更

*6 香蘭女学校は2025年度より立教大学への推薦枠を97→160名に増員

このほか青山学院系列の浦和ルーテル学院や、大学との提携関係を持つ学校もありますが、推薦枠が大きくないのでここでは割愛します

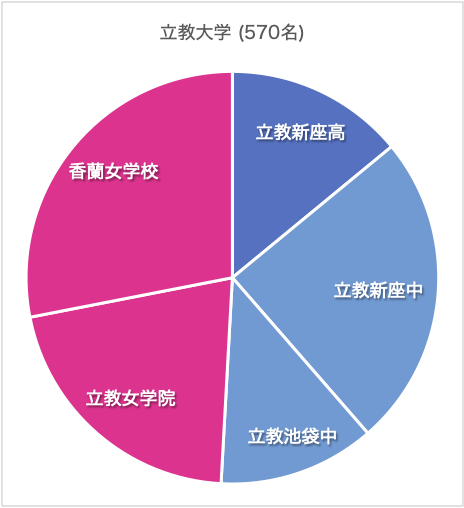

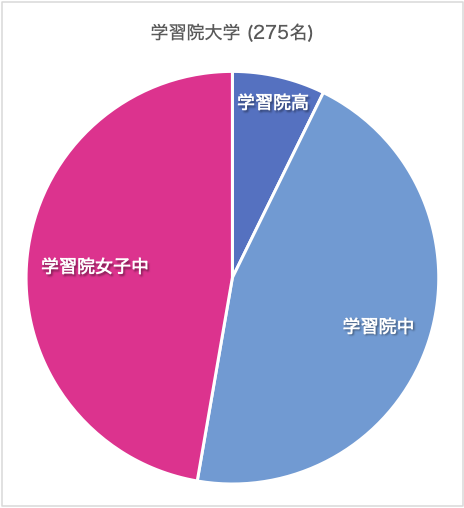

女子校がそこそこのボリューム感で出てきましたね。香蘭女学校は立教への推薦枠が100%になるので、附属校扱いで入れています。そうすると、立教と学習院は中高合わせれば男子とほぼ並びます。

ただ、全体のトータル人数で見ると、中学受験の方も男子の方が倍近い定員になってしまいました。(早稲田中高は推薦枠が半分なので附属校の枠組みに入れるかは微妙なところですが、今回は一応入れています。外した場合、男子は1,715名となり約1.5倍です。)

ということなので、多少でも男女比が緩和されるかと思って集計したのですが、結局足し合わせても格差は大きいままという残念な結果を見ることになってしまいました。

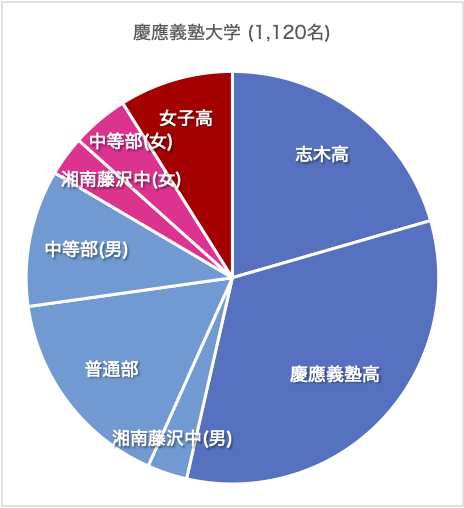

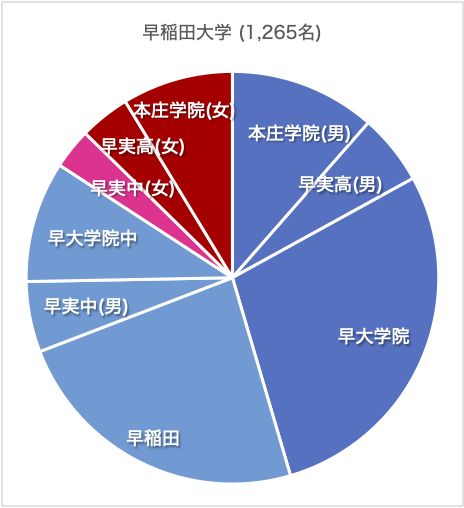

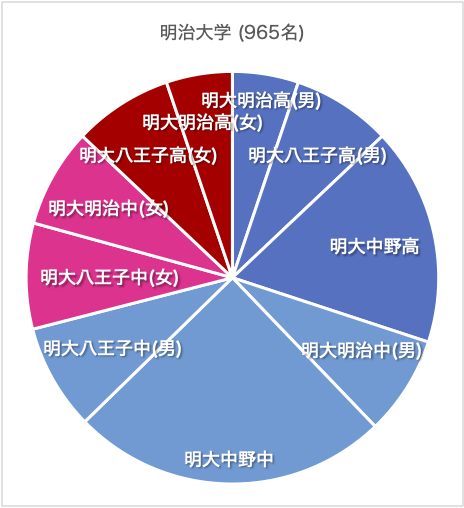

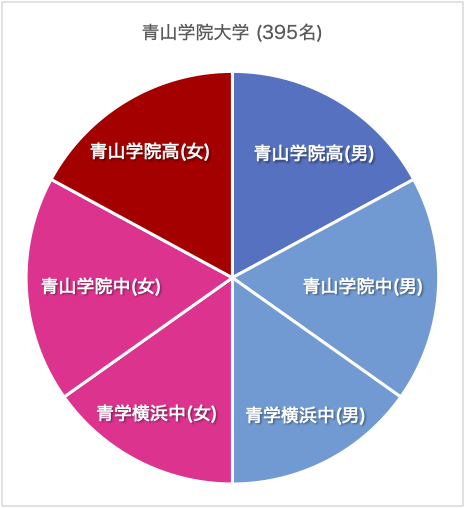

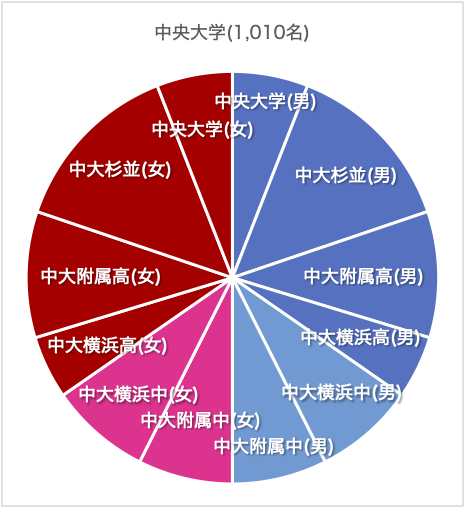

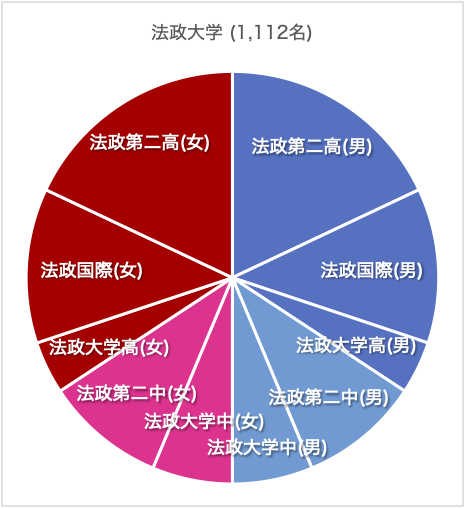

附属校の大学別男女比

ここまできたら徹底的に出そうという気になってきたので、どの大学が格差を生み出しているのか(薄々わかっていることではありますが)大学ごとに集計してみます。

はい、こんな感じです。法政第二中高が2024年度から男女定員を揃え、香蘭女学校も立教大学推薦枠が100%になるので、後半の青学〜学習院まではほぼ男女同数と言っていいと思います。

ということで、偏差値上位の3校、特に私大トップと言われる2校が思いっ切り男子に偏っているというのが明らかになりました。ここまで綺麗に出ると逆に清々としますね。

ちなみにここには歴史的な背景があって、戦前まで大学は男子のための高等教育機関として設立されたので、このあたりの学校も男子校をルーツとしているところがほとんどです。女子のための高等教育としては別途女子大学が設立されましたが、男子用だった大学が戦後に共学化された一方で、女子大はなぜかそのまま残ってしまいました。そして最近の潮流で女子大が人気を落とし、かつて男子用だった大学に人が流れた結果、今のような不均衡が起きてしまっているんだろうと私は解釈しています。

男女均等化への流れ

なお、学校側もこれを放置しているわけではなく、特に2000年代に入ってからは共学化や系列校化などの流れの中で、是正する方向で動いている学校も多いようです。調べられたところで、主な動きを挙げると次の通りです。(各学校Webサイト、Wikipediaより)

- 1992年:中央大学杉並高校が男子校から共学化

- 2001年:中央大学附属高校が男子校から共学化(2010年に中学校開校)

- 2002年:早稲田実業が男子校から共学化

- 2007年:法政大学中高(当時は法政第一)が男子校から共学化

- 2008年:明大明治中高が男子校から共学化

- 2016年:法政第二中高が男子校から共学化

- 2020年:香蘭女学校の立教大学への推薦人数を97人に増員

- 2022年:早稲田実業が定員を変更(中等部:男85/女40→男70/女40、高等部一般入試:男80/女40→男50/女30)

- 2024年:法政第二中学・高校が男女定員を同数に変更

- 2024年:青山学院高等部の推薦入試の出願資格について、内申点の男女差を解消(男38点/女41点→男女40点)

- 2025年:香蘭女学校の立教大学への推薦人数を160人(100%)に変更(2024年度高3生より)

このように、男女差をなくす動きは急速に進められていて、MARCHの各大学に関しては(明大中野の男子校分を除き)ほぼ格差がなくなったと言えると思います。

こんな感じで、私大の二番手ポジションの大学ではかなり解消が進んできた一方で、いわゆるトップ2校は冷ややかです。そういう意味で、だいぶ良くなってはきたものの、最上位がやる気を出さない限り(もしくは私大の序列が崩れない限り)は、おそらくこの問題は燻り続けるんだろうなという気がします。

まとめ

というわけで、高校受験から附属校の中学受験まで、男女差について見てきました。

で元の話題に戻りますが、(首都圏の)男子と女子では受験事情に違いがある、そして女子の高校受験は相対的に厳しいというのがここでの結論になるかと思います。中学受験に関しても附属校の女子定員は少なかったですが、そこよりも私立進学校のボリュームがかなり大きいので影響は少なくなるでしょう。

ということで「女子は中学受験をした方が良いか」について言えば、正しく答えるなら「状況によって違うので人による」というのが正解でしょうが、まあ少なくとも中学受験の方が女子校も進学校もあるので選択肢が多いとは言えるでしょう。

いずれにせよこうした現状を踏まえれば、現実問題として、男子と女子とで判断が分かれてくるのは仕方のないことだと思います。ジェンダー問題を言うなら、多くの人がこういう現状を認識して、少しでも是正される方向へと動いてくれるといいなと思います。

以上で終わり、と思ったのですが、ここまで書いて次の記事に出会いました。

そっちも長いので時間のあるときに見ていただければと思いますが、次の内容で気付きがありました。

これで、優秀な女子も安心して都立の名門校に行けます。おそらく7割くらいが女子になることでしょう。これは、中学受験をしない女子に朗報かと思います。

確かに男女定員がないのであれば、別に半数と言わず都立に流れていけばいいということになります。そうなったらなったで今度は男子が入れないとか騒がれるでしょうが、私大附属校が女子に背を向けるなら、優秀な女子は都立高校から国公立大にどんどん行けば良いということで、それはそれで面白い展開だと思います。

コメント