4月16日に行われるサピックス主催の志望校判定サピックスオープンについて、基本情報・結果データについてまとめてお伝えします。

- テスト受験前に試験内容を理解しておきたい

- 受験したあとどんなテストだったかを知りたい

- 6年生の模試について情報収集したい

試験後に結果情報を更新します。試験前の準備とともに、受験後の問題内容・難易度の把握にもご活用ください。

2023年 第1回志望校判定サピックスオープン

志望校判定サピックスオープンとは何か、特徴、過去データ等については次の記事を参考にしてください。

6年生で実施されるサピックスオープンは、前期2回が志望校判定、後期4回が合格力判定という名前がついています。

合格判定のための持ち偏差値の基準となる模試はあくまで6年生後期の合格力判定サピックスオープンで、前期の2回は名前の通り志望校を考えるための模試という位置付けになっています。

基本情報

日程:2023年4月16日(日)

テスト時間:

テスト科目:

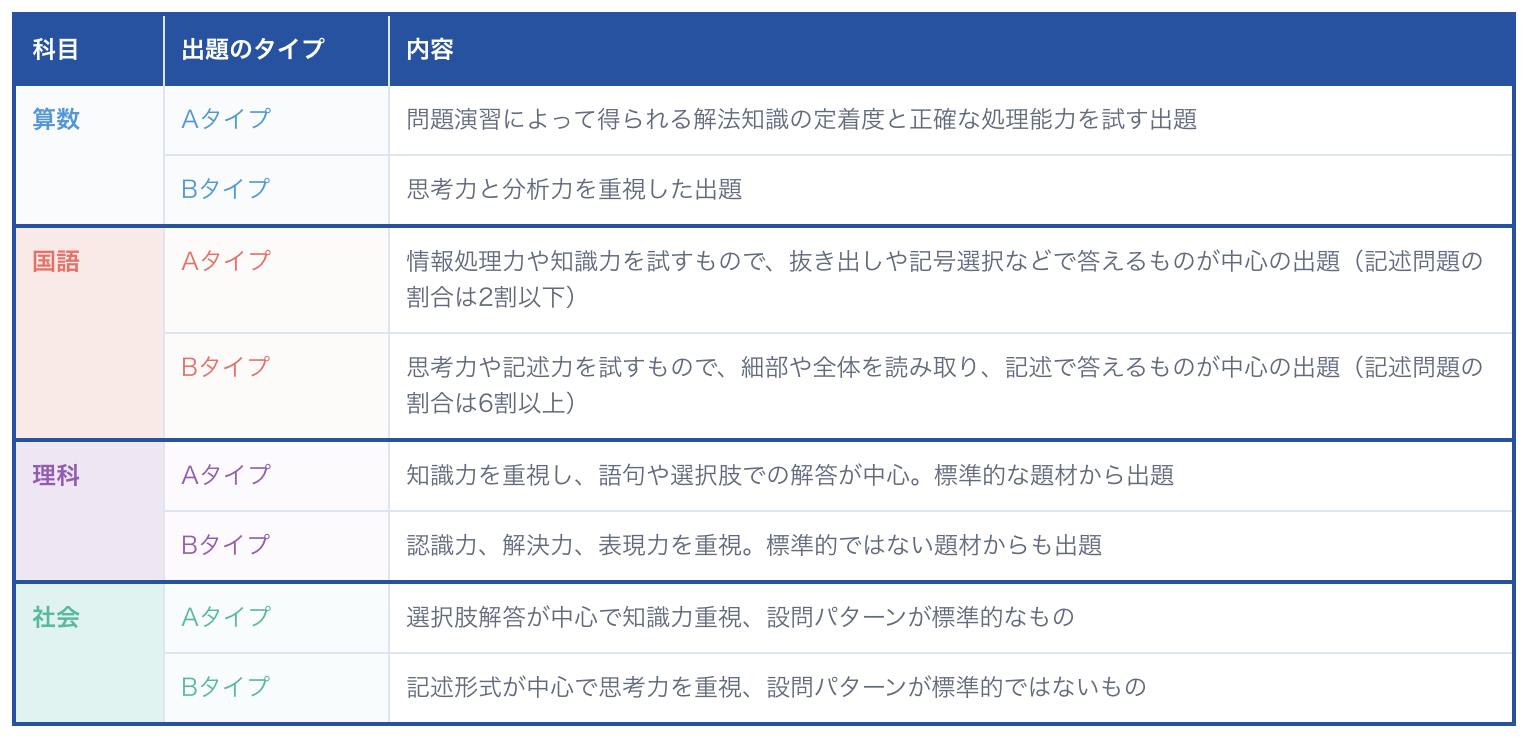

知識・技術系のAタイプと記述・思考力系のBタイプというタイプ別の試験によって、志望校の方向性を測ることのできる試験になります。

受験料:6,050円(税込)

スケジュール:

| 申込締め切り | サピックス生:4月10日(月) 15:00まで 一般生:4月15日(土) 15:00まで | |

| 志望校登録 | 4月15日(土) 15:00まで | |

| 採点前答案の公開 | 4月17日(月) 15時 | |

| 採点後答案・ 成績速報の公開 | 4月21日(金) 15時 | |

| 個人成績表配布 | サピックス生:4月25日(火) 授業時 一般生:4月25日(火) 頃に普通郵便で発送 | |

基準に達した方はサピックス入室が可能:

(1) GS特訓から(GS特訓のみの受講も可能)

(2) 5月上旬から

試験翌日には採点前答案が公開されるので、それを見て自己採点をすることができます(よって問題用紙に答えを書いてくるのは必須ではありません)。その辺りを踏まえて、解き直しのスケジュールを立てておくのがよいのではと思います。

直近2年間の結果データ

平均点

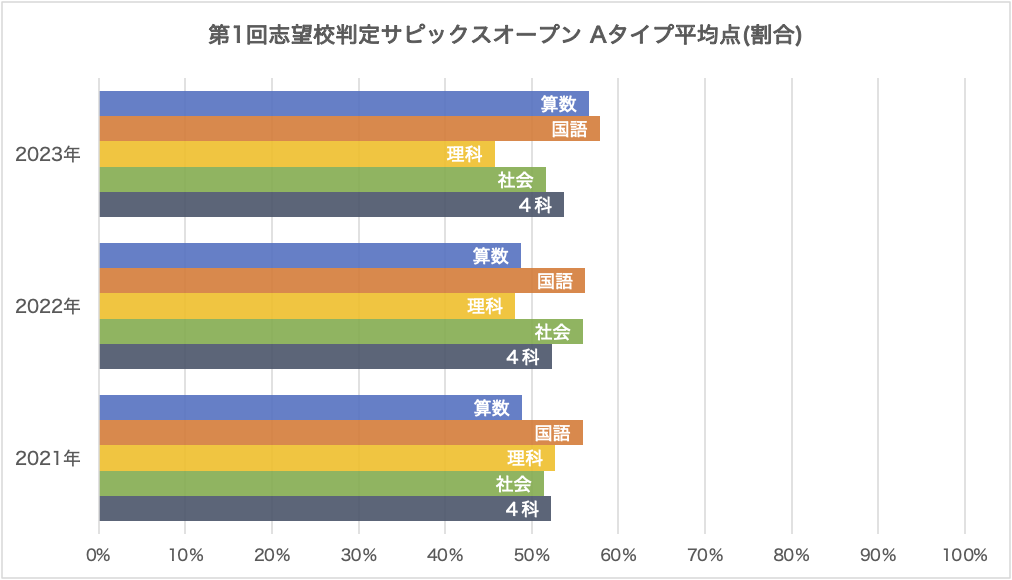

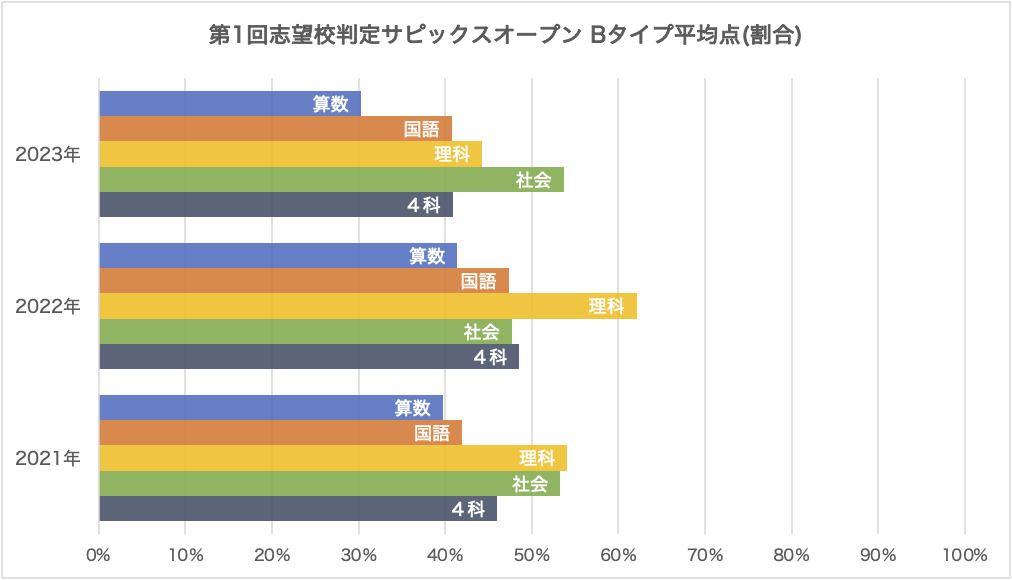

過去の科目別・タイプ別平均点は以下の通りです。問題の難易度把握に利用していただければと思います。

| 平均点 | 2023年(A/B) | 2022年(A/B) | 2021年(A/B) |

|---|---|---|---|

| 算数(150点) | 84.9 / 45.4 | 73.1 / 62.1 | 73.3 / 59.6 |

| 国語(150点) | 86.8 / 61.1 | 84.3 / 71.0 | 83.8 / 63.0 |

| 理科(100点) | 45.7 / 44.3 | 48.1 / 62.1 | 52.7 / 54.1 |

| 社会(100点) | 51.6 / 53.7 | 55.9 / 47.7 | 51.4 / 53.3 |

| 4科(500点) | 268.9 / 204.5 | 261.4 / 242.8 | 261.2 / 230.0 |

Aタイプはいずれも5割前後、一方でBタイプは算数と国語の平均点が低くなっています。今年も同じ傾向なのかはわかりませんが、どんな結果でも受け入れる心構えはしておきたいところですね。

2023年度試験の講評

以下は今回の試験内容についてのプロによる講評です。

受験ドクター講評

受験ドクターの講評を簡単に要約します。

A問題

- [漢字] 決して易しくはなかったが、範囲のないテストで漢字は7割を目指して取ってほしい

- [ことわざ・古事成語] 話を覚えることによって定着する

- [説明文] 日高敏隆さんの動物行動学の文章、中学受験で出題されやすい作家、基礎力の定着の確認になる

- 全般に非常に読みやすく、そこまで難しい問題が出ていなかったので、例年のサピックスオープンに比べると取りやすかったのではないか

- 平均点予想は90〜95点(平均が6割を下回ることはないのではないか)

B問題

- そんなに難しくはなかったのではないか、ただ記述の場合は標準的な問題のときに実力差が大きく出ることが往々にしてある

- 記述が文章の書き方としてOKであるかどうかと、文章自体が論理的にまとまっているかどうか(要素を全て入れているか、内容が検討外れになっていないか)を確認してほしい

- 物語文は読みやすかった

- 半分は取ってほしい、平均点予想は70〜75点

A問題

- 20分という短い時間を考えるといつもの8割くらいの得点になっているのではないか

- 知識をしっかり覚えていて素早く確実に思い出しことができたか、時間のかかる計算を後回しにして先に進むことができたかどうかがポイント

- [1]音:(4)の計算は飛ばしてよい、[2]食塩:(4)(6)の計算は飛ばしてよい、[3]植物:知識、[4]星:知識

- 知識が中心だが計算もあり、平均点予想は52〜57点

B問題

- 読む量が多かった、中高で習うような専門的な内容があったので戸惑ったかもしれない

- [1]地層:(5)-③根拠が文中にある、[2]化学:計算がないので時間をかけずに解きたい、[3]生物の進化:後半はややこしく時間がかかる

- 今回終わらなかった人でも時間を取ってもう一度解いてほしい

- 平均点予想は40〜45点

A問題

- [1]地理:時間はタイトだが解きやすい問題、[2]歴史:わかりやすい選択肢だった

- 平均点予想はいつも通り6割を切るくらい

B問題

- いつもは何を書いていいかわからない記述が多いが、今回は図表を見ると書きやすかったのではないか

- 平均点予想は5割を切るくらい

A問題

- 難度は普段と大きく変わらないが短い時間でどう戦っていったか

- 難問はないが限られた時間であることを考えると平均点は65〜70点を予想

B問題

- 決して簡単な問題ではないが、その場でなにができるかを意識して解く

- 平均点予想は35〜40点

コベツバ講評

コベツバによる算数の講評はこちらです。

A問題

- 8割弱がレベルA、残りがレベルB、レベルCはなしという構成

- 完全に技術系で、それぞれの問題に全てテーマが設定されているので、使えなかった技術は復習して対応できるようにしてほしい

- 分野に富んだかたちで出題され、基礎が固まっているかを測るきれいな内容だった

B問題

- レベルBが7割、レベルAが2割、レベルCが1割

- ほとんどの問題が差がつくレベルBで、力の差がはっきり出る問題

- 灘中2日目や栄光学園、開成の難しいときのような構成(レベルBの多さ)

- ほぼ全問が思考力系(技術系は[3]-(1)のみ)

本家のサイトで詳しい難易度が公開されています。また、A問題の[4]、B問題の[1]までの解説が無料配信、それ以降は有料で配信されています。

コメント