出願状況を調べていて、やっぱり芝国際の動向が気になったのでちょっと深掘りしてみます。このほかに日本学園(3年後に明大世田谷へ)の前年比600%という大幅増も気にはなっていますが、こちらは去年までのデータがなかったので諦め、芝国際に絞って見てみます。

2023年出願状況

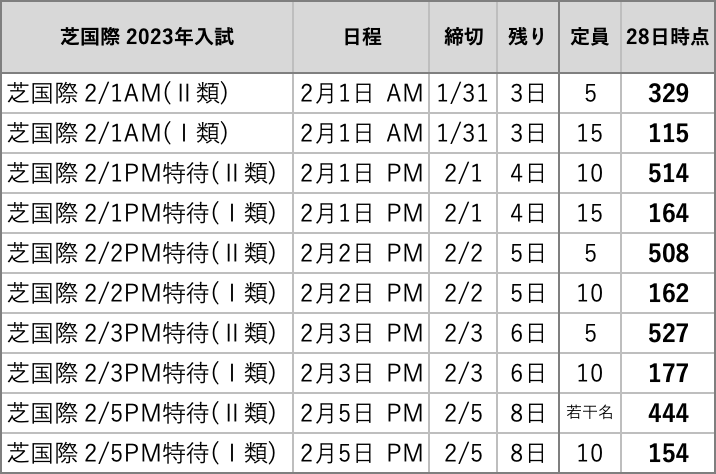

とりあえず1月28日付の出願状況だけを取り出すと以下の感じです。なおデータは市進中学受験情報ナビから取得しています。

Ⅰ類・Ⅱ類というのが都市大付属を彷彿とさせますが、都市大付属の元校長が入っているのでその影響でしょう。ちなみにⅡ類が上位クラスで、Ⅱ類→Ⅰ類へのスライド合格の仕組みも踏襲しているようです。

ちょっと気になったのが、2/1AM以外の全てに特待と書いてあるところです。そんなに特待を出して大丈夫か?どういうことなんだろう、と思って募集要項を見てみましたが、こんな記述でした。

【S+特待】入学金・施設整備費・3年間の授業料・学校指定の留学費用免除

一般入試 2023年度 芝国際中学校 第1期生 生徒募集要項

【S特待】 入学金・施設整備費・3年間の授業料免除

【A特待】 入学金・施設整備費・1年次の授業料免除(年次更新あり)

【B特待】 入学金・施設整備費・1年次の授業料半額免除(年次更新あり)

※入学試験の得点が上位の者は、特待生となります

※特待生に該当する場合は、合格発表でお知らせいたします

要は、栄東の東大特待のような合格者全員が特待になる入試ではなく、普通に成績上位の人が特待認定されますよ、という話のようです。ということで裏を返せば、2月1日午前の入試では特待認定はしませんよ、というだけの話でした。紛らわしいですね。

では出願状況を見てみます。が、この数字だけを見ても多いのか少ないのかよくわかりませんね。定員に比べてはるかに出願者数が多いのでこのままの数字で理解すると恐ろしい入試に見えますが、定員=合格者数ではなく、通常は辞退も想定して合格者を多く出すので、これがそのまま合格倍率になるわけではありません。前年度実績があれば大体このくらい合格者を出すというのもわかりますが、新設なのでそれもわからないですね。

広尾学園小石川との比較

いまの出願者が多いのか少ないのか、これを考えるにあたって、やや強引ですが広尾学園小石川の初年度のデータを使ってみたらいいのではと思いつきました。初年度の注目度合いも似ているし、何より入試日程や募集の仕方がそっくりなので比較がしやすいのです。

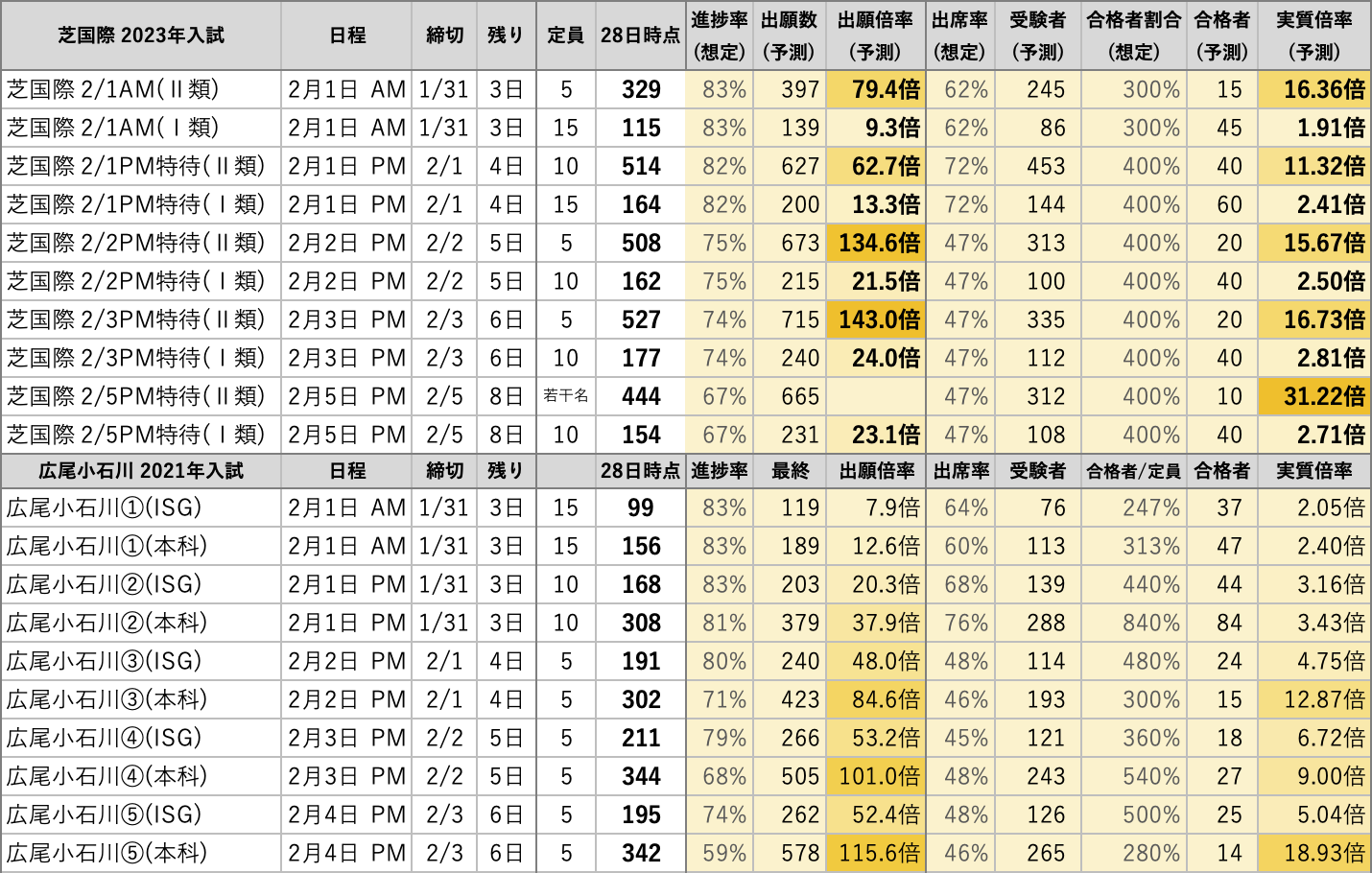

ということで出してみたのがこちらです。

右側の黄色背景部分が追加したものです。広尾小石川の初年度入試の実データを参考に、適当にロジックを組み立てています。ざっくり説明すると次の通りです。

- 出願者数予測:

- 広尾小石川の28日時点での進捗率を算出

- 1を日程ごとに按分して芝国際の同日程に適用

- この進捗率を使い予測出願数を算出

- 受験者数予測:

- 広尾小石川の受験者数/出願者数を当日の出席率として算出

- 1を日程ごとに按分して芝国際の同日程に適用

- この出席率を使い予測受験者数を算出

- 合格者数予測:

- 広尾小石川での定員に対する合格者割合を算出→平均400%強2

- 1日午前だけは低めなので300%とし、残りは平均値の400%を適用

- 2の合格者割合を使い予測合格者数を算出

これらを元に出願倍率と実質倍率を出し、分かりやすくなるよう色付けしました。広尾小石川のISG/本科と、芝国際のⅡ/Ⅰ類は位置付けが違うので微妙ですが、日程ごとの平均値を使うことでとりあえずそれっぽくしています。

ということで考察です。

まず広尾小石川は後半日程にいくほど高倍率になる傾向があり、これはISG/本科ともに定員が前半日程に大きく配分されているためと考えられます。それに対し芝国際は、日程での変化よりもⅡ類/Ⅰ類での差の方が大きい感じです。ということでⅡ類/Ⅰ類それぞれで見てみます。

とりあえずⅡ類に関しては、定員が5人や10人などかなり少ないので高倍率は必至かと思います。一番低そうな1日午後でも10倍を超える想定になるので簡単ではなさそうです。ただこの入試はⅠ類へのスライド合格の仕組みがあり、Ⅰ類のラインを超えればとりあえず合格はもらえるので、受験者としてはそこまで切迫した感じにはならないと思います。まあ高倍率になることを想定した(意図した)設計だと思うので、Ⅱ類については話半分で見ていればいい気がします。Ⅱ類の合格者を増やす学校側のメリットも大してないので、まあこんな感じの高倍率になるんだと思います。

ということで、実質的な合否に関係してくるのはⅠ類の倍率となります。こちらは計算上は2〜3倍程度に落ち着きそうで、そこまで高倍率という感じではなさそうです。まあ受験者数も合格者数も勝手に想定した数字なので、実際にどんな出方になるかは蓋を開けてみないとわからないですが、受験生はそこまで気負わずに向かっていってもらえればと思います。

まとめ

以上、芝国際の出願状況について見てみました。数字については想定値であって勝手な予測値でしかないので、参考にはされないようお願いします。あくまで思考実験というか予測数字で遊んでいるだけと思ってください。

それでも、このあと入試総括あたりで芝国際の高倍率というのがクローズアップされてくると思うのですが、高倍率の背景とか入試のカラクリを知っておくことで、冷静にニュースを見られるようになるのではと思います。そういう感じで見てもらえればと思います。

コメント